|

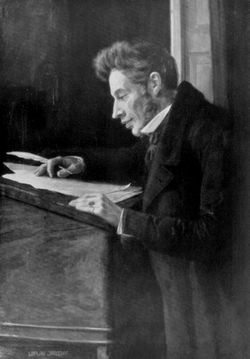

Biographie

1813

5. Mai: Søren Kierkegaard wird in Kopenhagen als Sohn eines Kaufmanns geboren.

1830

An der Universität Kopenhagen studiert Kierkegaard Theologie und Philosophie.

1834

Tod der Mutter.

1835

Es bilden sich Kontakte zu J. L. Heiberg, P. M. Moeller, H. L. Martensen.

1837

Kierkegaard lernt Regine Olsen kennen.

1838

Tod des Vaters.

»Aus eines noch Lebenden Papieren«.

1840

Kierkegaard beendet sein Studium mit dem theologischen Staatsexamen. Er verlobt sich mit Regine Olsen.

1841

Die Doktorarbeit erscheint unter dem Titel »Der Begriff der Ironie mit ständiger Beziehung auf Sokrates«.

11. Oktober: Kierkegaard löst die Verlobung mit Regine Olsen auf. Anschließend verläßt er Dänemark und begibt sich nach Berlin, um dort den gerade nach Berlin berufenen Schelling zu hören, von dessen Vortrag er allerdings enttäuscht ist.

1842

Im Frühjahr kehrt Kierkegaard nach Dänemark zurück und lebt fortan als freier Schriftsteller in Kopenhagen. Er publiziert z. T. scharfe Polemiken gegen das zeitgenössische Christentum, vor allem in Gestalt des Bischofs Jakob Peter Mynster.

1843

Es erscheinen »Entweder-Oder« unter dem Pseudonym Victor Eremita, »Furcht und Beben« unter dem Pseudonym Johannes de Silentio und »Die Wiederholung« unter dem Pseudonym Constantin Constantius.

1844

»Philosophische Brocken oder ein Bröckchen Philosophie« erscheint unter dem Pseudonym Johannes Climacus,

»Der Begriff der Angst« unter dem Pseudonym Vigilius Haufniensis.

1845

»Drei Reden bei gedachten Gelegenheiten« und

»Stadien auf dem Weg des Lebens«, beide erscheinen unter dem Pseudonym Hilarius Buchbinder.

»Achtzehn erbauliche Reden«.

1846

»Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken«.

»Eine literarische Anzeige«.

Kierkegaard bekennt sich zu seinen pseudonym herausgegebenen Schriften. Es entbrennt der sog. »Corsarenstreit«, in dem Kierkegaard in Zeitungsartikeln gegen P. L. Moeller und M. Goldschmidt polemisiert.

1847

»Buch über Adler« (posthum ediert).

»Erbauliche Reden in verschiedenem Geist«.

»Taten der Liebe«.

Regine Olsen heiratet Friedrich Schlegel.

1848

»Christliche Reden«.

1849

»Zwei kleine ethisch-religiöse Abhandlungen« unter der Abkürzung H. H.

»Die Krankheit zum Tode« unter dem Pseudonym Anti-Climacus.

»Reden«.

»Der Gesichtspunkt für meine schriftstellerische Tätigkeit« (posthum ediert).

1850

»Einübung in Christentum« unter dem Pseudonym Anti-Climacus.

1851

»Zur Selbstprüfung der Gegenwart empfohlen«.

1852

»Urteilt selbst« (posthum veröffentlicht).

1854

Bischof Mynster stirbt. Kierkegaard verfaßt einen Angriff »War Bischof Mynster ein Wahrheitszeuge?«

1855

Von Mai bis September erscheint in zehn Nummern die Zeitschrift »Der Augenblick«, in der Kierkegaard seinen Kampf gegen die dänische Kirche fortsetzt.

11. November: Kierkegaard stirbt in Kopenhagen.

Lektürehinweise

W. Lowrie, Das Leben Sören Kierkegaards (aus dem Amerikanischen), Düsseldorf, Köln 1955.

Walter Schulz, Sören Kierkegaard. Existenz und System, Pfullingen 1966.

Sören Kierkegaard, hg. v. H.-H. Schrey, Darmstadt 1971.

N. Thulstrup, Kierkegaards Verhältnis zu Hegel und zum spekulativen Idealismus 1835-1846, Stuttgart, Berlin, Mainz, Köln 1972.

F. W. Korff, Der komische Kierkegaard, Stuttgart – Bad Cannstatt 1982.

Buchempfehlung

Jean Paul

Flegeljahre. Eine Biographie

Ein reicher Mann aus Haßlau hat sein verklausuliertes Testament mit aberwitzigen Auflagen für die Erben versehen. Mindestens eine Träne muss dem Verstorbenen nachgeweint werden, gemeinsame Wohnung soll bezogen werden und so unterschiedliche Berufe wie der des Klavierstimmers, Gärtner und Pfarrers müssen erfolgreich ausgeübt werden, bevor die Erben an den begehrten Nachlass kommen.

386 Seiten, 11.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Spätromantik

Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.

- Clemens Brentano Die drei Nüsse

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

- Wilhelm Hauff Jud Süss

- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts

- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter

430 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum