|

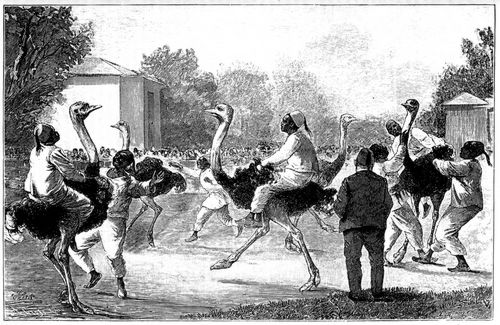

Das Straußenreiten der Somal

/

Seit Deutschland in die Reihe der Kolonialstaaten getreten ist, hat sich unser schon vorher so reges Interesse für fremde Völkerschaften in der Weise vergrößert, daß es fast in jeder bedeutenderen Stadt unsres lieben Vaterlandes eine sogenannte »Völkerwiese« gibt, das heißt, einen öffentlichen Ort, an dem von Zeit zu Zeit die Vertreter der verschiedensten fremden Nationen in der Ausübung ihrer friedlichen und kriegerischen Künste zu beobachten sind. Wir haben Sioux und Pescherähs, Eskimos und Zulus, australische Buschmänner und Singhalesen, Ainos und menschenfressende Neger bei uns gesehen und sie alle in ihrem eigenartigen Thun und Treiben beobachten können. Gegenwärtig nun macht eine Karawane von Somal, welche als Nachbarn des unter deutschem Schutze stehenden Witu-Landes unsre regste Teilnahme erwecken müssen, die Runde durch die erwähnten Völkerwiesen, und wer Zeuge ihrer Schaustellungen gewesen ist, wird zu der Ansicht gelangt sein, daß der sogenannte schwarze Erdteil keineswegs nur von bildungsunfähigen Elementen bevölkert ist.

Die Somal bewohnen den östlichsten Teil von Afrika, dessen Spitze, Kap Guardafui und Ras Hafun, stets ein Schrecken der Seefahrer war. Die ihnen gehörige Künstenstrecke beginnt am Golf von Zeila, läuft bis zum Dschard Hafun fast gerade östlich, wendet sich dort südlich und wird dann vom Danaflusse abgeschlossen. Längs der See erstreckt sich die 60-100 km breite Küstenebene, sanft ansteigend und mit einer ärmlichen Vegetation von Akazien, Mimosen und Dornbüschen bewachsen. Darauf folgt, ganz plötzlich ansteigend, das Küstengebirge, dessen verhältnismäßiger Wasserreichtum hochstämmigen Euphorbien, Drachenblutbäumen und Wacholderwäldern das Leben gibt. An dieses schließt sich tafelförmig die innere, große Hochebene, eine baumlose Steppe, welche außer der Sommerregenzeit getrost mit der Sahara verglichen werden kann. Die Flüsse des Landes führen meist nur zur Regenzeit Wasser, dennoch ist das Tierleben ein bedeutendes. Der Wasserbock, verschiedene Antilopen- und Gazellenarten treten in starken Rudeln auf; Strauße, Zebras und wilde Esel gibt es in Menge; ebenso sind die Giraffe, der Elefant, das Nilpferd und Rhinoceros zu erwähnen. Der Löwe lichtet im Vereine mit dem Leoparden, der hier eine erstaunliche Größe erreicht, die Herden der Eingeborenen. Ebenso reich ist das Land an kleineren Tieren, so daß es eine Fundgrube für den Zoologen bilden wird, wenn erst die Bewohner sich weniger feindselig gegen Fremde verhalten.

Der Somali ist keineswegs ein Neger; er steht nach seinem physischen Typus zwischen dem Araber und dem Schwarzen. Sein Bau ist schlank und zierlich, seine Stirn groß, sein Auge schön, die Nase fein und die Lippe zwar aufgeworfen, aber wenig vorspringend. Die Hautfarbe wechselt vom hellen braun bis zum tiefen schwarz. Das krause Haar wird von den Männern teils rasiert, teils kurz, teils lang getragen und in letzterem Falle oft mit Kalk rotblond gebeizt. Die Frauen verhüllen es mit einem Kopftuche; die Mädchen flechten das ihrige in zahlreiche, dünne Zöpfchen.

Die Tracht der Somal besteht in der Hauptsache aus einem großen Umschlagetuche, einem Gürtel und Sandalen, doch[175] sind auch Jacke, Hose und Fes zuweilen zu sehen. Die Hauptwaffen sind Lanzen, Wurfspeere, Dolchmesser, Bogen und Pfeile nebst runden Schilden, welche aus Giraffen- oder Rhinozeroshaut gefertigt werden.

Der Somali ist Nomad; er verachtet das Handwerk und hält nur Raub und Krieg für seiner würdig; alle Arbeit fällt den Frauen zu. Er ist mutig, tapfer und freiheitsliebend, aber auch streitsüchtig und hinterlistig und aller Ordnung abgeneigt. Die Blutrache wird bis aufs äußerste getrieben und ist die Ursache, daß die einzelnen Stämme sich untereinander durch ewige Fehden aufreiben. Darum haben die meisten Versuche, das Land zu erforschen, zu einem negativen Resultate geführt, und der französische Reisende Revoil sagt mit Recht: »Das einzige bebaute Feld im Somalilande ist der Totenacker.« Ein andrer Forscher fällt folgendes ebenso wahre Urteil: »Der Somaliknabe erhält im siebenten Jahre einen kleinen Speer, bettelt, borgt und stiehlt, bis er Mann geworden ist, und bettelt, borgt und stiehlt dann weiter bis er stirbt.«

Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich, daß die erwähnte Somalikarawane ein zahlreiches Publikum nach der »Völkerwiese« lockt. Auch ich fand mich täglich ein und wurde dadurch den Mitgliedern so bekannt, daß sie mir beim Nahen schon von weitem ihr »gut Morken!« zuriefen. Da steht in der einen Ecke der aus Bastmatten errichtete Arisch (Hütte), in und bei welchem sich die Frauen und Kinder befinden. In der andern Ecke sitzen an einem kleinen Feuer zwei Tumal (Schmiede) bei der Arbeit. Sie sind als Handwerker verachtet und dürfen nicht an den Waffenspielen teilnehmen. In der dritten Ecke liegen die Kamel- und Pferdesättel; dabei stehen und hocken die Krieger, malerisch in ihre Tücher gehüllt; sie unterhalten sich in ihrer Muttersprache, welche der äthiopischen Gruppe des hamitischen Stammes angehört. Auf dem freien Raume tummeln sich edle Pferde, leichtfüßige Reitkamele, kleine Schafe mit Hängeohren und hörnerlose Ziegen herum; zwischen ihnen stolzieren großäugige, gar nicht scheue Strauße in ruppigem Federkleide. Da ertönt ein schriller Pfiff; die Kamele, Strauße, Schafe und Ziegen nehmen Reißaus und drängen sich in der vierten Ecke zusammen; im nächsten Augenblick sind die Pferde gesattelt die Reiter steigen auf und sprengen, nur mit der großen Zehe im Bügel, in rasendem Galopp im Kreise umher. Ein zweiter Pfiff: die Kamele werden gesattelt und bestiegen. Frei und ohne alle Stütze auf ihnen sitzend, jagen die Ostafrikaner mehrere Male über den weiten Plan und zeigen, welche Schnelligkeit ihre langbeinigen Tiere zu entwickeln vermögen.

Hierauf folgen Waffenspiele. Zunächst wird mit Speeren nach der Scheibe geworfen. Von zehn Spießen bleiben sicher neun im Schwarzen stecken. Dann stellen sich zwei Parteien auf, um mit Messer, Lanze und Schild gegeneinander zu kämpfen. Man erhält den Beweis, daß die Somal außerordentlich waffengewandte Männer sind. Hieran schließen sich friedliche Tänze, welche von Gesängen begleitet sind. Unter den Somal gibt es viele Dichter, selbstverständlich Naturdichter, und unzählige Lieder. Der Reim ist eintönig, da er meist durch ein ä gebildet wird; deutlich ist die Allitteration zu hören.

In den Zwischenpausen laufen die Männer, Frauen, besonders aber die Kinder herum, um – zu betteln. Der Somali leistet in diesem Fache so Großes, daß sein Land von dem Araber Belad wa issi, »Land gib mir etwas« genannt wird. Ein kleines, kaum dreijähriges Baby, welches mich bereits kennt, kommt herangewatschelt, tippst mit dem Finger an meine Tasche und sagt im schönsten deutsch: »heraus, heraus!« Ich gebe ihm einen Apfel. Kaum befindet sich derselbe in den kleinen Händchen, so greift der Vater zu, entreißt dem Baby die Frucht, steckt sie zwischen sein eigenes glänzendes Gebiß und fragt mich kauend und nach seinem Munde deutend: »Was, was?« Ich antworte: »Apfel.« Sofort streckt die ganze Rotte Korah, Dathan und Abiram die Hände nach mir aus, und All-Ostafrika schreit: »Apfel, Apfel, Apfel!« In zwei Augenblicken ist mein Vorrat verschwunden, und ich gebe Pflaumen. Man will aber partout Aepfel und wirft die Pflaumen weg, welche im Nu von den herbeistürzenden Straußen verschlungen werden. Neben mir steht ein hoher Offizier. Eine Somalifrau klopft ihm vertraulich auf das goldene Achselstück und ruft: »Ziiii-charrr, Ziiii-charrr!« Er blickt mich ratlos an, und ich erkläre ihm, daß sie eine Cigarre will. Er zieht sein Etui hervor; sie aber nimmt es ihm schnell aus der Hand, macht es leer, gibt es ihm ehrlich zurück und langt die sechs Stück Havana den hinter ihr stehenden Männern zu. »Ziiii-charrr, Ziiii-charrr!« schreit nun alles, was Odem hat. Zehn, zwanzig und noch mehr Zuschauer erfüllen diesen Wunsch, und nun raucht ganz Somaliland, daß man kaum mit dem Stocke durch den Qualm zu schlagen vermag. Das Baby kommt wieder, streckt mir das Händchen hin und sagt: »Geld, Geld!« Ich gebe ihm einen Pfennig. Es wirft ihn weg und schreit: »Wenig, wenig!« ich gebe einen Groschen; es sieht ihn an, hält die andre Hand auch hin und sagt: »Gut, gut, mehr!« Kaum hat es den zweiten Groschen erhalten, so stiebt die ganze Karawane auseinander, um »Geld, Geld!« schreiend, sich unter die Zuschauer zu verteilen.

Der Segen fließt, bis der Unternehmer ein Einsehen hat und die bettelnden Krieger durch einen Pfiff zur Produktion der Glanznummer, dem Straußenreiten, zusammenruft.

Die Vögel kennen dieses Signal. Sie rennen ängstlich hin und her, und es kostet keine geringe Anstrengung, sie in eine Ecke zu treiben und dort einzuschließen. Einige von ihnen brechen doch durch; die andern werden bestiegen, und zwar in der Weise, daß ein Mann den Vogel beim Schnabel ergreift und den Kopf niederzieht, ein zweiter ihn beim Vorderleibe hält und der dritte sich schnell auf den Rücken schwingt und sich an den Flügelknochen festhält. Sofort geht der Vogel mit ihm durch und jagt unter dem brausenden Gelächter des Publikums pfeilschnell durch die Bahn. Es ist selbstverständlich, daß es dabei die possierlichsten Sprünge und Stellungen gibt; aber die gewandten Reiter lassen sich nicht abwerfen und verlassen ihre geflügelten Rosse erst dann, wenn dieselben sich in ihr Schicksal ergeben zeigen. Unser Bild veranschaulicht diesen Ritt auf treffliche Weise. Hoffentlich haben viele gute Kameraden noch Gelegenheit, denselben auch in Wirklichkeit zu sehen.[176]

Buchempfehlung

Prévost d'Exiles, Antoine-François

Manon Lescaut

Der junge Chevalier des Grieux schlägt die vom Vater eingefädelte Karriere als Malteserritter aus und flüchtet mit Manon Lescaut, deren Eltern sie in ein Kloster verbannt hatten, kurzerhand nach Paris. Das junge Paar lebt von Luft und Liebe bis Manon Gefallen an einem anderen findet. Grieux kehrt reumütig in die Obhut seiner Eltern zurück und nimmt das Studium der Theologie auf. Bis er Manon wiedertrifft, ihr verzeiht, und erneut mit ihr durchbrennt. Geldsorgen und Manons Lebenswandel lassen Grieux zum Falschspieler werden, er wird verhaftet, Manon wieder untreu. Schließlich landen beide in Amerika und bauen sich ein neues Leben auf. Bis Manon... »Liebe! Liebe! wirst du es denn nie lernen, mit der Vernunft zusammenzugehen?« schüttelt der Polizist den Kopf, als er Grieux festnimmt und beschreibt damit das zentrale Motiv des berühmten Romans von Antoine François Prévost d'Exiles.

142 Seiten, 8.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum