V.

[174] Am 1. Februar 1865 wurde Brahms von einer Hamburger Depesche erschreckt, die ihm den Tod seiner Mutter meldete. Ein lange unbeachtet gebliebenes und vernachlässigtes organisches Leiden war plötzlich bei ihr ausgebrochen. Frau Johanna Christiane hatte sich gerade angekleidet, um mit ihrer Tochter Elise in ein Konzert zu gehen, da brach sie zusammen und starb noch in der Nacht. Gänsbacher, der zufällig am nächsten Morgen den Freund in seiner Wiener Wohnung, im Deutschen Hause, besuchte, fand ihn am Klavier sitzen. Brahms spielte Bachs Goldberg-Variationen, teilte dem Freunde die traurige Nachricht mit, ohne das Spiel zu unterbrechen, und sagte, während ihm ein Strom von Tränen über die Wangen lief: »Das ist wie Öl.«1 Er fuhr noch an demselben Abend nach Hamburg und eilte sofort an das Sterbebett der Mutter, wo er sich fassungslos seinem Schmerz überließ. Dann ging er zu seinem Vater, dessen Groll noch immer nicht gewichen war, versöhnte ihn durch gütliches Zureden mit dem Andenken der Toten, die vierunddreißig Jahre hindurch an seiner Seite gelebt hatte, so daß Johann Jakob Brahms mit seinen Kindern am Begräbnistage in aufrichtiger Trauer der Leiche folgte.

[174] Aus diesem natürlichen, in seiner Einfachheit ergreifenden Vorgange hat sich in Hamburg eine abgeschmackte Legende gebildet, die, in der Phantasie des Frl. Johanna Cossel entstanden, kritiklose Aufnahme in dem biographischen Werke der Florence May gefunden hat. Danach soll Brahms, außer Stande, die Einsamkeit des Sterbezimmers zu ertragen, zu Frau Cossel, der Gattin seines Jugendlehrers, gegangen sein und sein Patenkind, die kleine Johanna, mitgenommen haben, die auf solche Art Augenzeugin (durch einen Türspalt im Wohnzimmer!) einer sonderbaren Szene geworden sei, welche sich unvergeßlich ihrer Erinnerung einprägte. Brahms habe das Sterbehaus abermals verlassen und sei mit dem Vater zurückgekehrt; darauf hätten beide Männer einige Sekunden verstört am Totenbette geweilt, bis Johannes die Hand des Vaters ergriffen und der Toten aufs Haupt gelegt habe!! Eine solche handgreifliche Symbolik würde in einem, auf die Tränendrüsen wirkenden Rührstücke besser am Platze sein als im »Leben« eines Meisters, dem nichts so verhaßt war wie jede Art von Komödianterei. Und welche Umstände Fräulein Cossel mit sich machen muß, um ihre Gegenwart nachzuweisen: Brahms leiht sich das kleine Kind von Mutter Cossel aus, um es in das ans Sterbegemach anstoßende Wohnzimmer zu führen, und läuft dann erst nach dem Vater! Nicht viel glaublicher klingt die, ebenfalls von Johanna Cossel überlieferte, von Florence May reproduzierte Äußerung, die Brahms nach der Beerdigung seiner Mutter getan haben soll: »Ich habe keine Mutter mehr: ich muß heiraten!« Aus der Tatsache, daß der Vater an dem Begräbnis der von ihm geschiedenen Gattin teilgenommen hat, mag das Märchen entstanden sein, und Johanna Cossel, die es im Elternhause erzählen hörte, mag solange daran geglaubt haben, bis sie es selbst erlebt zu haben vermeinte.2

[175] Wie sich der Schmerz um den Tod der zärtlich geliebten Mutter bei Brahms äußerte, werden wir von seinem Horn-Trio und von dem fünften Satze seines Requiems erfahren – auch hier gilt es eine, allerdings poetischere Legende zu zerstören! Wir vernehmen es auch aus den Briefen, die er nach dem Tode der Mutter von Wien aus an Levi und Allgeyer richtete. In keinem wird der Trauerfall mit einem Worte erwähnt. »Lieber Freund,« schreibt er im Februar 1865 an Levi, und zwar in demselben Briefe, der die Auseinandersetzung über »Sulamith« enthält, »es ist mir einigermaßen bedenklich, den Brief zu beginnen. Also reden wir von was anderm. Sage z.B. Allgeyer, daß er mir die größte Freude gemacht hat mit den Feuerbachs; ich habe sie geradezu nötig, denn alleweil tote Musiker spielen mag ich nicht, und hernach ist er der Beste oder der Einzige.« Den Trost, den ihm Bach und Beethoven, Mozart und Schubert, allzu häufig von ihm in Anspruch genommen, nicht mehr gewähren wollten, findet er im Anblick der aus Leiden zur Freude geborenen Idealgestalten des großen Malers, dem er nun bald zum ersten Male persönlich begegnen sollte.

Früher als im vorigen Jahre reiste Brahms nach Baden-Baden und zeigte seinen Wiener Freunden Arthur und Bertha Faber schon im Mai an, daß er die reizendste Wohnung für den Sommer gefunden habe: »Das Haus Lichtental Nr. 3163 liegt auf einer Anhöhe, und von meinen Zimmern aus sehe ich nach drei Seiten auf die dunkel bewaldeten Berge, die schlängelnden Wege hinauf und hinab und die freundlichen Häuser.« An Levi schreibt er an seinem Geburtstage: »Ich kam, sah und nahm gleich das erste beste Logis. Und wirklich, es ist so sicher das beste, daß Du Deine Freude haben wirst.« – Wenn man von dem Kurort durch die, von riesigen Laubbäumen beschattete Allee, eine der schönsten Promenaden Deutschlands, nach Lichtental hinaus wandert, kommt man an eine Gabelung der Straße. Rechts liegt das im 13. Jahrhundert gestiftete Bernhardinerinnen Kloster, »die Zuflucht edler Witwen, verwundeter Herzen, getäuschter Erwartungen und aller Schmerzen, welche die Welt nicht lindern [176] kann«,4 links die ländliche Ortschaft Lichtental. Weiter oben führt eine vielstufige Holztreppe zu dem Hügel und dem halb verborgen hinter ein paar Tannen stehenden Hause empor, dessen oberes Stockwerk Brahms von der Witwe eines Advokaten, Frau Dr. Becker, abmietete, um dann Jahr für Jahr dort wieder einzukehren. »Zu seiner Zeit hingen die Aste bis auf den Boden herab, was das Häuschen dem stillen Manne besonders lieb machte; jetzt sind die Stämme bis über das Dach hinaus kahl, auch wurden kleine bauliche Veränderungen vorgenommen, aber die von Brahms bewohnten Räume, das Giebelzimmer, damals ›die blaue Stube‹ genannt, und das daran stoßende kleine Mansardenzimmerchen, sein Schlafgemach, sehen heute noch gerade so aus wie vor dreißig Jahren, mit ihrer entzückend schönen Fernsicht nach drei Himmelsrichtungen.«5 Von der blauen Stube sieht man über ganz Lichtental hinweg nach dem Cäcilienberg und Geroldsau, vom Schlafzimmer nach Salach und Oberbeuern. Sehr angenehm für den Mieter war es, daß er durch den rückwärtigen Eingang, ohne die Haupttreppe passieren zu müssen, seine Wohnung betreten oder verlassen und über einen Feldweg in wenigen Minuten den ersehnten Wald erreichen konnte.

[177] Was Brahms von seiner Lichtentaler Wohnung schreibt, hätte er auch von der neuen Bekanntschaft sagen können, die er im Mai 1865 machte: sie war die erste und auch die beste. Allgeyer führte ihn seinem angebeteten Freunde, dem Maler Anselm Feuerbach, zu, in der sicheren Voraussetzung, daß beide an ein ander mehr als flüchtiges Gefallen finden würden. Feuerbach war, zur Freude seiner herrlichen Mutter Henriette – der Biograph rühmt sie als die liebevolle Hüterin seiner Jugend, die selbstlose Mitstreiterin in den Lebenskämpfen des Mannes, die Pflegerin seiner Ideale, die »Freundin seiner Seele«, wie der Sohn sie selbst einmal nennt6 – von seinem zweiten römischen Aufenthalt ermüdet in das Vaterland zurückgekehrt, mit leeren Händen, ohne Aussichten auf eine bessere Zukunft, aber den Kopf voll großartiger Entwürfe, das tapfere Dulderherz voll ungebrochenen Mutes, und das edle Paar hatte sich in Baden-Baden getroffen, um eine kurze Zeit der Erholung nach aufreibender Arbeit zu gewinnen. »Ich bin sehr, sehr glücklich,« schreibt Frau Henriette an Allgeyer, den sie dringend nach Baden-Baden einlädt, »denn so gereist, so klar, so fest und kraftvoll, bei aller Angegriffenheit, die körperlich noch vorhanden ist, habe ich Anselm nie gekannt.« ... Der Maler der Madonnen, römischen Frauenköpfe, Iphigenien, des Pietro Aretino, der Nymphe mit den musizierenden Kindern, der Pietà und vieler anderer, damals so gut wie unbekannter, heute berühmter Bilder, stand auf der Höhe seines [178] Lebens und Schaffens und bereitete sich gerade vor, das Chef d'oeuvre seiner auch heute noch von wenigen nach Verdienst gewürdigten Kunst7: »Das Gastmahl des Platon« aus dem inneren Gesicht heraus auf die Leinwand zu übertragen. Er war Sechsunddreißig alt, also Brahms um vier Jahre voraus, und durfte mit dem Rechte des Älteren auch das des erfahreneren, noch härter in der Schule des Leidens geprüften Mannes für sich in Anspruch nehmen. Aber besaß er soviel von leicht verletzbarem, angeborenem und erworbenem Künstlerstolz, daß er von Unverständigen als hochmütig verschrieen wurde, so wurde er in dieser Beziehung von Brahms durch dessen auf ebenso berechtigtem Selbstgefühl begründete vornehme Bescheidenheit, welche dem großen Haufen nicht weniger befremdlich und lästig erschien, noch übertroffen. Daher kam es, daß sie sich in gleicher Weise zu einander hingezogen wie von einander abgestoßen fühlten und bei aller Verehrung und allem Respekt vor ihren gegenseitigen Leistungen doch eigentlich nie ein kameradschaftliches, kordiales Verhältnis eingingen, zum Schaden für beide Teile. Denn eine innigere Übereinstimmung in künstlerischen Dingen, eine reiner gestimmte Seelenharmonie, von der jeder Ton im Herzen des andern mitschwang und wiederklang, hat es nie wieder gegeben als zwischen Feuerbach und Brahms. Die Gleichheit ihrer Anschauungen, die sich nicht allein in ihrer idealistischen Grundansicht aussprach, sondern auch bis in das kleinste und unscheinbarste handwerksmäßige Detail ihres Metiers erstreckte, ist so auffällig, daß sie niemand übersehen kann, der das Wesen beider Männer auch nur mit einem oberflächlichen Blicke streift. Davon zeugen die Werke des einen wie des andern, und das beweisen Feuerbachs »Vermächtnis«8 und jene klassischen Aufsätze und Aphorismen, [179] die er als eine wahre Fundgrube ästhetischer und kritischer Weisheit, zur Freude und zum Troste Gleichgesinnter, zur Belehrung und Ermutigung irrender und zweifelnder Talente, zur Abwehr dilettantischen und modischen Unfugs der Nachwelt hinterlassen hat.

Die Abhandlung über den »Makartismus« als eine »pathologische Erscheinung der Neuzeit« ist ein Kredo, zu welchem sich jeder, von der sittlichen Würde und göttlichen Majestät der Schönheit durchdrungene Lehrling der Musen, er gehöre einer Fakultät an, welcher er wolle, bekennen muß, wenn anders es ihm Ernst ist um seine heilige Kunst. »Gänzliche Unkenntnis der menschlichen Form und Seele« ist der Hauptvorwurf, den Feuerbach gegen Makart und gegen alle erhebt, die den weiten Weg zum Erfolge sich dadurch abzukürzen suchen, daß sie sich zu rascher Produktivität zwingen und dem Publikum dreist mit billigen Sensationen in die Augen springen. »Nur im gründlichen Studium nach der Natur ist ewiger Fortschritt denkbar. Im entgegengesetzten Falle ist man auf Überbietung seiner selbst angewiesen und endigt in steter Wiederholung dessen, was man schon längst ausgesprochen hat« ... »Die brutale Aufdringlichkeit der Farbe finden wir bei Veronese nicht; er ist bescheiden wie ein echter Kavalier und hat nie das Air eines Parvenus ... Bescheidenheit in der Kunst muß die Parole werden. – Ist das ein Kunstwerk, dessen Anlage wir beim geringsten eingehenden Studium der Natur sofort zerstören müssen? Sollte die Technik nicht bloß die Sprache des inneren Gehaltes sein? Vereinfacht sich die Technik nicht bei jedem Fortschritt eines wahrhaft großen Meisters; sucht er nicht auf der Sonnenhöhe seines Lebens den kürzesten, einfachsten Ausdruck seines Denkens? Ist die Kunst dazu da, durch Technik zu verblüffen oder soll sie das veredelte Spiegelbild des Lebens sein, ein Kultus, der die Seele über den Dreck erhebt?« ... »Das Wahre ist immer schlicht, einfach, haarscharf; es verträgt kein aufgebauschtes Gewand« ... »Den Genuß des leichten Erfassens möchte ich so vielen gönnen, die ihr ganzes Leben lang sich nur immer selbst geben. Mit einem Wort, der wahre Stil kommt dann, wenn der Mensch, selbst groß angelegt, nach Bewältigung der unendlichen Feinheiten der Natur, die Sicherheit erlangt hat, frei ins Große gehen zu können. Stil [180] ist richtiges Weglassen des Unwesentlichen« ... »Meine anfängliche Formlosigkeit erfüllte mich mit Entsetzen; unermüdliche Mache, bei strengster Beobachtung, hat es dahin gebracht, daß ich jetzt stecknadelgroße Mängel auf den ersten Blick ersehe. Eine genialisierende Eitelkeit habe ich nie besessen, und was ich nicht fühlte, habe ich nicht gemalt. Alle meine Werke sind aus irgend einer seelischen Veranlassung entstanden« ... »Gewisse Haltungen und Bewegungen habe ich jahrelang mit mir herumgetragen, ehe sie Verwertung fanden« ... »An den besten meiner Bilder ist nicht ein Jota zu ändern, und die meisten erschöpfen den Gegenstand, während beim modernen Maler gewöhnlich alles ebensogut anders sein könnte. So bin ich immer typisch und aller und jeder Konvention ferngeblieben« ..... »In der Kunst kommt es hauptsächlich auf den Menschen an. Talent wird vorausgesetzt.«

Könnte dies alles nicht von Brahms gesagt worden sein, und hat er nicht Ähnliches und Gleiches, manchmal bis auf den Wortlaut mit Feuerbach übereinstimmend, in ernsten Kunstgesprächen mit Schülern und Freunden gesagt? »Meine Kunst ist ohne Sentimentalität« – das gilt für Brahms wie für Feuerbach. Und aus diesem Grunde machten auch die Kompositionen des Musikers wie des Malers anfangs wenig Eindruck auf die Menge. Ein Odi profanum vulgus et arceo ist der Stempel ihrer Erscheinung. Mangel an blendender Farbe, Vorherrschen der Zeichnung, scharfe Umrisse und Plastik der Gestalten sind ihre gemeinsamen Merkmale. Die Farbe um ihrer selbst willen zu lieben und aufzutragen, wäre keinem von beiden eingefallen. »Mein Sinn steht nach dem Höchsten: Gewalt der Form und leidenschaftlicher Ausdruck der Seele!« Gewissenhafte Arbeit gibt ihren genialen Ein fällen Wert und verheißt ihnen Dauer. Als einmal die Rede mit Georg Henschel auf das künstlerische Schaffen kam, meinte Brahms, es gäbe gar kein solches ohne Arbeit. »Das, was man eigentlich Erfindung nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen höhere Eingebung, Inspiration, d.h. dafür kann ich nichts. Von dem Moment an kann ich dies ›Geschenk‹ gar nicht genug verachten, ich muß es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem [181] rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen.9 Und das braucht nicht bald zu sein. Mit dem Gedanken ist's wie mit dem Samenkorn: er keimt unbewußt im Innern fort. Wenn ich so den Anfang eines Liedes er- oder gefunden habe, wie zum Beispiel (er sang den ersten Halbvers der ›Mainacht‹) ›Wann der silberne Mond‹, dann klappe ich meinetwegen das Buch zu, gehe spazieren oder nehme irgend was anderes vor und denke mitunter ein halbes Jahr nicht dran. Es geht aber nichts verloren. Komme ich vielleicht nach langer Zeit wieder darauf, dann hat es unversehens schon Gestalt angenommen, ich kann nun anfangen, daran zu arbeiten. Es gibt aber Leute, die haben das aufgeschlagene Gedicht vor sich liegen und schreiben die Musik dazu von A bis Z herunter, bis das Lied fertig ist, schreiben sich dabei in enormen Enthusiasmus hinein, der sie in jedem Takte, den sie schreiben, etwas ganz Fertiges, Bedeutendes erblicken läßt ...«10 Und weiter, an die Komposition eines Liedes von Henschel anknüpfend, [182] die ihm dieser im Manuskript zur Kritik unterbreitete, führte er aus: »Sie beruhigen sich zu schnell bei den Sachen, die Sie schreiben, statt immer daran zu denken, daß man an einem Stück, das man wirklich in sich fertig macht, mehr lernt, als wenn man zehn anfängt oder halbfertig macht. Liegen lassen und immer wieder daran arbeiten, bis es als Kunstwerk vollendet ist! Ob es auch schön ist dann, das ist eine andere Sache; aber es muß vollendet sein, daß man nichts daran aussetzen kann. Sehen Sie, ich bin faul; aber ich werde nie kalt bei einer Sache, bis sie ganz fertig und unantastbar ist.« Den Komponisten und ehemaligen Schüler Herzogenbergs, Prinzen Heinrich XXIV Reuß, bedeutete Brahms, es dürfe nichts »ungefähr« sein und klingen, sondern alles müsse positiv da sein. Von Chorstücken im strengen Stil verlangte er, jede Stimme solle so energisch und selbständig erfunden sein, daß man ihren Gang als Naturnotwendigkeit empfinden und etwa dabei sich ergebende unschöne, sogar fehlerhafte Fortschreitungen als unabänderlich in den Kauf nehmen müsse. Seinen Schüler Gustav Jenner warnte er: »Mißtrauen Sie Ihren Einfällen und schreiben Sie nicht gleich darauf los! Man geht spazieren und überlegt sich die Sache. Sie werden dann in der Regel merken, daß Ihr Einfall kaum der Anfang eines solchen war. Erst durch vieles Hin und Her, Prüfen und Erwägen, Verwerfen und Umgestalten gewinnen Sie dann den richtigen Einfall, und das Thema kommt. Bei der Ausarbeitung sind Knappheit und Kürze die Hauptsache. Aus einer Ihrer Sonaten mache ich fünf. Man hat die Feder nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Streichen. Alles muß notwendig sein und an der rechten Stelle stehen, jeder zufällige Effekt sorgfältig vermieden werden. Um zur Erkenntnis dessen zu kommen, was notwendig ist, bedarf es heißen Ringens. Ich habe es mir auch sauer werden lassen. Schreiben Sie niemals ein Stück hin, ehe es Ihnen nicht vom ersten bis zum letzten Takte klar ist. Dann fängt die eigentliche Arbeit erst an.« Ein schlechter Einfall lasse sich allenfalls entschuldigen, denn niemand könne über sich selbst hinaus, eine schlechte Ausarbeitung aber sei unverzeihlich. Die Form, im engeren Sinne die Sonatenform, galt ihm als höchstes, unverbrüchliches Gesetz. »Zeigen Sie mir irgend ein Werk von[183] Beethoven, wo die Form nicht aufs strengste beobachtet wird, auch in den letzten Quartetten.«11

Wenn man diese und ähnliche Aussprüche vom Musikalischen ins Malerische übersetzt, glaubt man Feuerbach wieder zu hören, oder umgekehrt, worauf schon Heuberger aufmerksam gemacht hat.12 Eine Reminiszenz an den Sommer 1865 ist Feuerbachs »Hafis am Brunnen«. Nach Feuerbachs eigener Erzählung gab ihm eine mit wilden Rosen überrankte Mauer auf dem Wege zwischen Baden-Baden und Lichtental die erste Anregung zu dem Bilde. Merkwürdig, daß Allgeyer, der diese Nachricht aufbewahrte, die Ähnlichkeit zwischen dem mit den Wasser holenden Mädchen plaudernden persischen Dichter und dem ausdrucksvollen Charakterkopf seines Freundes Levi übersehen hat! Und noch merkwürdiger, daß Brahms' Hafisische Lieder gleichsam im Schatten desselben Rosenstrauches entstanden sind! Das Quartett Levi-Allgeyer-Feuerbach Brahms war eine Auslese schöner junger Männer; jeder verriet auch äußerlich das bedeutende Individuum, das ein gewichtiges Wort mitzureden hatte in den höchsten Angelegenheiten der Menschheit, und alle vier harmonierten so vollkommen miteinander wie die Stimmen eines klassischen Streichquartetts.13

Nach einem persönlichen Andenken an Brahms sehen wir uns umsonst in den Werken des Malers um. Gelegenheit dazu wäre vorhanden gewesen, wie bei der Gartenszene des lieblichen Frühlingsbildes, in welcher er seine schöne Lichtentaler Nachbarin, die berühmte Sängerin und Gesangsmeisterin Aglaja Orgeni, die damals noch Schülerin der Viardot war, verewigte. Er hätte Brahms gern porträtiert, und wir besäßen, wenn es dazu gekommen wäre, wenigstens ein von Künstlerhand nach dem Leben geschaffenes Bildnis des Tondichters aus der Zeit seines Mannesalters, anstatt auf unzuverlässige Photographien und die gutgemeinten, aber meist herzlich schlechten, noch unzuverlässigeren Versuche von Dilettanten angewiesen zu sein. Aber als [184] Brahms ausnahmsweise einmal bereit gewesen wäre, dem Maler zu sitzen, war dieser von einer wohlgemeinten Äußerung des Freundes verletzt worden und »stellte seine Leinwand einstweilen beiseite«, und als Feuerbach die Leinwand wieder auf die Staffelei nahm, hatte jener die Lust verloren. Brahms hat es später bereut, dem Freunde einen Lieblingswunsch abgeschlagen zu haben, und das wurde zuerst ein ernster Grund für ihn, keinem Maler mehr (auch Lenbach nicht) zu sitzen, dann aber eine bequeme Ausrede Geringeren gegenüber.14 Nur eine Karikatur hat Feuerbach von Brahms gezeichnet, auf einem Bogen mit mehreren anderen zusammen, die zu einer bei Gause in Wien während der Siebzigerjahre verkehrenden Stammtischgesellschaft von Gelehrten, Musikern, Dichtern, Schauspielern und Literaten gehörten, und Brahms erhielt das Blatt von ihm zum Geschenk.15

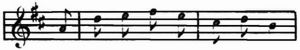

Wenn Feuerbach seinen Bildern nachrühmt, sie seien »alle aus irgend einer seelischen Veranlassung entstanden«, so haben wir gesehen, daß es mit den Brahmsschen Werken dieselbe Bewandtnis hat. Eines der beredtesten und zugleich verschwiegensten Beispiele dafür gibt das seelenvolle, mit heiligen Schmerzen getränkte Es-dur-Trio für Klavier, Violine und Waldhorn, das Brahms im Mai 1865 komponierte. Wie hätte er seine stille, über den Wipfeln der friedenatmenden Wälder gelegene Lichtentaler Wohnung würdiger einweihen können als mit dem schwermutvollen Waldliede der Romantik, das in mächtig ergreifenden und doch so gelinden Tönen von den Gefühlen des Sohnes redet, [185] der um seine Mutter trauert? Die eigentliche Totenklage tönt uns aus dem Adagio entgegen, das besonders mit »mesto« bezeichnet ist. Auf diese einzige Andeutung beschränkt sich, was der Komponist der Welt von seinem Gemütszustande persönlich verraten wollte. Nicht nur in der Tonart (es-moll) berührt sich das Adagio mit der Heldenklage des letzten Intermezzos aus den Klavierstücken op. 118, es sind dieselben schauerlichen, mit dem Geisterreich kommunizierenden Klänge, und die gebrochenen Akkorde des arpeggierenden Klaviers erinnern dabei an die drei Lieder für Frauenchor mit Hörnern und Harfe op. 17, um Ossiansche und Eichendorffsche Stimmungen hervorzuzaubern. Die ungewöhnliche Verbindung der ausführenden Instrumente ist hier nicht etwa aus dem Streben nach dem äußeren Reize einer neuen Klangkombination hervorgegangen, obwohl diese wirklich einzig in ihrer Art ist, sondern wurzelt in der Idee des Werkes und mag obendrein mit persönlichen Erlebnissen zusammenhängen. Das Horn, und zwar das besonders als »Waldhorn« (Corno da caccia), im Gegensatze zu dem neueren Ventilhorn, vorgeschriebene Naturhorn war neben Violoncell und Klavier das Hauptinstrument des Knaben Johannes, und er mag seiner Mutter oft ihre in dem Werke angeschlagenen oder angedeuteten Lieblingsmelodien vorgeblasen haben. Schon im ersten Bande (bei der Besprechung des H-dur-Trios) wurde auf die nahe Verwandtschaft des Finalthemas aus op. 40 mit einem niederrheinischen Volksliede (»Dort in den Weiden steht ein Haus«) und auf ihre gemeinsame Beziehung zu dem evangelischen Kirchenchoral »Wer nur den lieben Gott läßt walten« hingewiesen. Brahms lernte die Melodie schon in seiner Jugend kennen, und sie findet sich dreimal in seinen Werken, immer in anderer Fassung, wieder. Vereinfacht man durch Kontraktion das Thema des Finalsatzes und setzt es in den 2/4-Takt, so ergibt sich die Melodie:

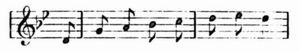

Im Adagio erscheint dieselbe Melodie im Pianissimo von Violine und Horn wie ein aus der Ferne der Zeiten heraufwinkende verlorene Erinnerung:

[186] Sie weicht hier wie dort nur wenig von der op. 97 Nr. 4 gegebenen:

ab und berührt sich auch mit der in Moll gesetzten, von Mendelssohn in der Canzonetta seines Es-dur-Quartetts benutzten:

die mit der von Brahms im fünften Hefte seiner einstimmigen Volkslieder gebrauchten:

notengetreu übereinstimmt.16 Auch die Hauptthemen des zweiten Satzes, besonders die in wehmütiges Moll getauchte Melodie seines Trios:

(sie stand ursprünglich gewiß in Dur) lassen verborgene Relationen zu volkstümlichen Liedern mehr vermuten als erkennen. Eichendorffs

»Wohin du auch in wilder Lust magst dringen,

Du findest nirgends Ruh',

Erreichen wird dich das geheime Singen!«

wäre eine zutreffende Überschrift für den trüben Humor des dem Adagio vorangestellten Scherzos. In dem motivisch mit ihm verbundenen, kräftigen, teilweise fugierten Finale scheint sich der [187] Dichter zu neuem Lebensmut aufgerafft zu haben. Es ist das energische Gegenstück zu dem träumerisch hindämmernden, in Weichheit zerfließenden Introitus, der ganz wider das Herkommen das Allegro mit einem Andante vertauscht und an Stelle der gewöhnlichen Sonatenform einen zweiteiligen, durch den regelmäßigen Wechsel des Andantes im Zweiviertel- mit einemPoco più animato im Neunachteltakte gebildeten Satz bringt. Beethoven hat in seiner F-dur-Sonate op. 54 das Vorbild dafür gegeben. Ungewöhnlich wie die Behandlung der Form ist auch die der Harmonie. Die Unentschlossenheit eines immer wieder, nach ohnmächtigen Befreiungsversuchen leidgefesselt in seine Melancholie Zurücksinkenden drückt sich in der den Satz beherrschenden Dominanttonart, (B) – hier einer Dominante im eigentlichsten Sinne – aus. Die Tonika (Es) wird während des ganzen, durch Wiederholungen in fünf Abschnitte gegliederten Satzes kaum einmal gestreift, geschweige denn festgelegt und tritt erst am Schlusse pp in ihr so lange vorenthaltenes Recht. Dem Schwanken der Grundtonart entspricht der mit Vorliebe die Thesis vermeidende Rhythmus der Begleitung – es ist, als wäre nirgend ein sicherer Halt zu gewinnen, als sollte alles im Ungewissen, Verschobenen, Dämmerhaften befangen bleiben. Jenes, wie ein im Walde verlaufenes Kind ängstlich hin und her irrende, klagende und rufende Hauptthema des ersten Satzes:

hat Brahms auch im Walde gefunden. Seinem Freunde Dietrich, der ihn in Baden-Baden bald nach der Vollendung des Werkes besuchte, zeigte er die Stelle, wo es ihm zuerst durch den Sinn ging.

Das Horntrio bedarf der biographisch wichtigen und interessanten Begleitumstände wahrlich nicht, um auf jedes für die zarten Regungen einer trauernden Seele empfängliche Gemüt Eindruck zu machen. Gleichgültige, nicht in Mitleidenschaft gezogene [188] Zuhörer werden schwerer über die vielen Eigentümlichkeiten des esoterischen Werkes hinwegkommen und mit der seltsamen Verbindung seiner Instrumente sich nur allmählich befreunden. Es ist ja wahr, daß das Horn, auch wenn es noch so delikat behandelt wird, auf die schwächere Violine drückt und in einem zweiten Blasinstrumente, einer Oboe oder Klarinette, oder einem Duo von Streichinstrumenten ein mächtigeres Gegengewicht erhielte. Aber gerade die von Brahms getroffene Wahl schafft Klangkombinationen von einer so innerlichen poetischen Wirkung, daß jede andere Bearbeitung des Werkes dessen unbeschreiblichen akustischen Zauber zerstören würde. Wie schwächlich klingen z.B., dem Original gegenüber, schon die Arrangements für Bratsche oder Violoncell, zu denen Brahms sich mit Rücksicht auf die praktische Verwendbarkeit des Trios herbeiließ!17 Die zum Schluß des Adagios hinüberleitende Ritardando-Kadenz z.B. mit den bis zur tiefsten Tiefe des Basses sich verlierenden Horntönen will man nicht anders hören. Brahms hing mit großer Zärtlichkeit an dem schönen, traurigen Stücke, es war ihm begreiflicherweise innigst ans Herz gewachsen, und die Hornisten, die es auf dem Naturhorn bliesen, erfreuten sich seiner besonderen Gunst. So konnte er gar nicht eindringlich genug dem trefflichen Waldhornisten der Detmolder Hofkapelle Cordes wieder und wieder, wo immer er ihm begegnete, einschärfen, nur ja nicht das Ventilhorn zu nehmen. Cordes hat das Trio vermutlich aus dem Manuskript mit Bargheer und Brahms in Detmold vorgetragen und zwar im Dezember 1865, als Brahms eine erste und letzte Rekonnaissance-Visite nach seinen Kreisleriana am Lippeschen Hofe machte. Daraus mag das von dem alten Herrn selbst kolportierte, falsche Gerücht entstanden sein, Brahms habe sein Opus 40 schon in jener früheren Detmolder Zeit komponiert.18

[189] Anders verhält es sich mit der 1866 bei Simrock heraus gegebenen ersten Violoncellsonate op. 38, deren Entstehen von Unkundigen leicht ebendahin versetzt werden könnte, und das um so eher, als das Finale wirklich im Juni 1865 komponiert worden ist. Wir müssen weit, bis ins letzte Kapitel unseres ersten Bandes zurückblättern, um das Werk in Gesellschaft des gleichzeitig entworfenen f-moll-Quintetts erwähnt zu finden. An die Gemeinsamkeit ihres Ursprunges erinnert das Seitenthema des ersten Satzes:

ein Zwillingsbruder des Quartenthemas, mit welchem das Quintett beginnt. Die Sonate war anfänglich viersätzig; die drei ersten Sätze: Allegro, Adagio und Scherzo (Allegretto quasi Menuetto) entstanden in Münster am Stein und in Hamburg, das [190] Finale, wie gesagt, erst drei Jahre später in Lichtental. Frau Schumann hat bedauert, daß Brahms, dem die Sonate zu voll mit Musik gestopft schien, das Adagio kassierte. Noch untröstlicher war Gänsbacher, dem Brahms seine grausame Tat mit einer Art von neckischer Schadenfreude bekannte, daß gerade das ihm zugeeignete Werk und mit ihm sein geliebtes Instrument einen so schweren, unersetzlichen Verlust erleiden mußte. Gern hätte er das beiseite gelegte Adagio wenigstens einmal gesehen; aber Brahms ließ sich durch kein Bitten und Beschwören bewegen, es ihm zu zeigen. Für die Bereicherung seines dürftigen Repertoires aber ist jeder Cellist dem Komponisten zum größten Danke verpflichtet Außer BeethovensA-dur-Sonate und der zweiten Brahmsschen Violoncellsonate op. 99 gibt es kein derartiges Stück, das sich in Form und Inhalt, in eigentümlicher Verwertung und zweckmäßiger Verwendung des Instrumentes mit diesem Meisterwerke messen könnte. Ja, in mancher Hinsicht übertrifft die e-moll-Sonate auch jene beiden Rivalen. Hier wird dem sonoren, äußerst empfindlichen geigenden Tenorbariton nichts zugemutet, was er nicht mit seiner etwas schwerflüssigen Stimme singen könnte. Die Gefahr [191] der Monotonie, der gerade ein ebenso prononcierter wie beschränkter Klangcharakter am ehesten ausgesetzt ist, scheint nicht mehr vorhanden, ohne daß das Violoncell, künstlich in die höchsten Lagen hinausgetrieben, sich auf einen unfruchtbaren Wettkampf mit der ihm überlegenen Violine einzulassen brauchte. Sowohl im Pathos des ersten Satzes wie in der tändelnden Grazie des zweiten und in dem freudigen, kunstvoll geordneten Tumult des Finales behält das Instrument seine vornehme Würde, den leuchtenden Glanz seiner männlichen Stimme, und befindet sich dem Klavier gegenüber in bevorzugter Stellung, aus der ihn kein von der Hauptsache ablenkendes Passagenwerk verdrängt. Alle Melodien des Werkes, sogar die drei zu einer Tripelfuge kontrapunktisch geführten Themen des letzten Satzes, haben ihre individuelle Physiognomie. Der aus der Tiefe des Basses wie der geharnischte Geist eines alten Helden heraufsteigende Hauptgedanke des Allegros:

ist ein Porträt, das man malen könnte, wenn die sich aufhellenden finsteren Züge des reisigen Streiters, und was er sagt, auf die Leinwand zu bannen wären. Sein Lächeln – in der Wendung nach der DurdominanteH – versöhnt uns mit dem gebieterischen Trotz der gewaltigen Oktaven- und Nonenschritte am Ausgange der Melodie:

»Mein halbes Leben stürmt' ich fort,

Verdehnt' die Hälft' in Ruh',

Und du, du Menschenschifflein dort,

Fahr immer, immer zu!«

(Goethe.)

Aus dem anmutigen Thema des Scherzos lächelt uns Schubert zu:

[192] als freue er sich, daß das Manuskript des »Wanderer« glücklich in die Hände seines berufenen Nachfolgers und treuesten Verehrers gelangte. Die Dedikation der Sonate an Gänsbacher sollte dem Freunde zugleich den Dank für ehrliche Maklerdienste abstatten. Gänsbacher hatte das kostbare Manuskript des weltberühmten Liedes – um 33 fl.! – für Brahms eingehandelt und diesem nach Lichtental geschickt.

Geschenke von Brahms hatten immer ihre sinnige Nebenbedeutung, die dem Empfänger oft verborgen blieb. Worauf es mit der Widmung seines op. 39 abgesehen war, der »Walzer für das Pianoforte zu vier Händen«, die er Eduard Hanslick zueignete, konnte dem Adressaten unmöglich entgehen. Hanslick war ein passionierter à quatre mains-Spieler, und das Walzerspielen seine ganz besondere Force. »Soeben den Titel zu vierhändigen Walzern schreibend, die nächstens erscheinen sollen,« heißt es in einem an Hanslick aus Karlsruhe gerichteten Briefe vom April 1866, »kam mir ganz wie von selbst Dein Name mit hinein. Ich weiß nicht, ich dachte an Wien, an die schönen Mädchen, mit denen Du vierhändig spielst, an Dich selbst, den Liebhaber von derlei, den guten Freund und was nicht. Kurz, ich fühlte die Notwendigkeit, Dir es zuzuschreiben. Ist es Dir recht, daß es dabei bleibe, so danke ich gehorsamst; wünschest Du jedoch aus irgend einem Grunde die Sache nicht, so wende ein Wort daran, und der Stecher kriegt Gegenordre. – Es sind zwei Hefte19 kleiner unschuldiger Walzer in Schubertscher Form – willst Du sie nicht und lieber Deinen Namen auf einem gehörigen, viersätzigen Stück, ›befiehl, ich folge‹.«

Hanslick hat sich für die Widmung mit einer Anzeige des Werkes bedankt, die eine seiner liebenswürdigsten und feinsinnigsten Kritiken ist:20 »Der ernste, schweigsame Brahms, der echte Jünger Schumanns, norddeutsch, protestantisch und unweltlich wie dieser, schreibt Walzer? Ein Wort löst uns das Rätsel, es heißt: Wien. Die Kaiserstadt hat Beethoven zwar nicht zum Tanzen, aber doch zum Tänzeschreiben gebracht, Schumann zu einem ›Faschingsschwank‹ verleitet, sie hätte vielleicht Bach selber in eine ländlerische [193] Todsünde verstrickt. Auch die Walzer von Brahms sind eine Frucht seines Wiener Aufenthalts, und wahrlich von süßester Art. Nicht umsonst hat dieser seine Organismus sich Jahr und Tag der leichten, wohligen Luft Österreichs ausgesetzt – seine ›Walzer‹ wissen nachträglich davon zu erzählen. Fern von Wien müssen ihm doch die Straußschen Walzer und Schuberts Ländler, unsere Gstanzet und Jodler, selbst Farkas' Zigeunermusik nachgeklungen haben, dazu die hübschen Mädchen, der feurige Wein, die waldgrünen Höhen und was sonst noch. Wer Anteil nimmt an der Entwicklung dieses echten und tiefen, bisher vielleicht einseitigen Talentes, der wird die ›Walzer‹ als glückliches Zeichen einer verjüngten und erfrischten Empfänglichkeit begrüßen, als eine Art Bekehrung zu dem poetischen Hafisglauben Haydns, Mozarts und Schuberts. Welch reizende, liebenswürdige Klänge! Wirkliche Tanzmusik wird natürlich niemand erwarten: Walzer-Melodie und Rhythmus sind in künstlerisch freier Form behandelt und durch vornehmen Ausdruck gleichsam nobilisiert. Trotzdem stört darin keinerlei künstelnde Affektation, kein raffiniertes, den Totaleindruck überqualmendes Detail – überall herrscht eine schlichte Unbefangenheit, wie wir sie in diesem Grade kaum selbst erwartet hätten. Die Walzer, sechzehn an der Zahl, wollen in keiner Weise großtun, sie sind durchwegs kurz und haben weder Einleitung noch Finale. Der Charakter der einzelnen Tänze nähert sich bald dem schwunghaften Wiener Walzer, häufiger dem behäbig wiegenden Ländler, mitunter tönt aus der Ferne ein Anklang an Schubert oder Schumann. Gegen Ende des Heftes klingt es wie Sporengeklirr, erst leise und wie probierend, dann immer entschiedener und feuriger – wir sind, ohne Frage, auf ungarischem Boden. Im vorletzten Walzer21 tritt dies magyarische Temperament mit brausender Energie auf; der Dreivierteltakt erscheint fast als eine Skurzza (?) des raschen Allabreveschrittes im Csardas, als Begleitung erdröhnt nicht der ruhig stolze Grundbaß des Straußschen Orchesters, sondern das leidenschaftliche Geflatter des Cymbals. Ohne Zweifel hätte dies Stück den effektvollsten Abschluß [194] gebildet, allein es liegt ganz in dem Wesen Brahms', den feineren und tieferen Eindruck dem rauschenden vorzuziehen. Er schließt, zum österreichischen Ländlertone zurückkehrend, mit einem kurzen Stücke von bezauberndem Liebreiz: ein anmutig wiegender Gesang über einer ausdrucksvollen Mittelstimme, welche im zweiten Teile unverändert als Oberstimme erscheint, während dazu die frühere Hauptmelodie nun die Mittelstimme bildet. Das Ganze in seiner durchsichtigen Klarheit zählt zu jenen echten Kunststücken, die keinem auffallen und jedermann entzücken. Das Brahmssche Heft erläßt dem Spieler jedwede Bravour oder Anstrengung, appelliert aber an ein seines musikalisches Gefühl. Die einzelnen Walzer sind sehr verschiedenen Temperaments, der Spieler errät dasselbe mehr aus ihrem musikalischen Inhalte als aus den sparsamen Tempo- und Vortragsbezeichnungen.«

Soweit Hanslick. Zu bemerken wäre dabei, daß die »Walzer« nicht, wie der Kritiker meint, in der Ferne als Wiener Reminiszenzen emporschwebten, sondern Wiener Boden unter den kreisenden Füßen haben. Mittelbar von den Schubertschen Manuskripten und unmittelbar vom Wiener Fasching beeinflußt, wurden sie schon im Januar 1865, kurz vor dem Tode der Mutter komponiert. Gerade an deren Sterbetage bittet Elise Schumann Levi, er möge die »beiliegenden vierhändigen Walzer« für die Prinzessin von Hessen in zwei Stimmen ausschreiben lassen. »Die Walzer werden Ihnen gewiß Freude machen, einige sind so ganz Brahms.« Der Komponist hatte sie also gleich, nachdem sie entstanden waren, an Elise Schumann geschickt, um ihr und der Prinzessin gefällig zu sein. – Außerdem ist, was die »Walzer« betrifft, noch zweierlei zu beachten. Anfang und Ende stehen einander gegenüber wie Introduktion und Finale. Der erste Walzer, der Schumanns »Papillons« sein Kompliment macht, bereitet darauf vor, daß wir es mit idealen Tänzern à la Florestan und Eusebius zu tun bekommen, und der kunstvolle Schluß drückt das Siegel unter die Schrift: der Meister wünscht nicht mit einem Heurigenschenken Musikanten verwechselt zu werden. Sein Monogramm aber befindet sich in Nr. 5: die Mittelstimme des Walzers ist identisch mit der Melodie seines Gesangsquartetts »Es glänzt der Mond nieder« (op. 31 Nr. 3). – Speidel nennt in seinem Referat über [195] die Schwestern Vrabély, welche die Walzer in Wien am 17. März 1867 öffentlich spielten, diese »eine etwas metaphysische Tanzmusik, die man etwa zur immanenten Selbstbewegung der Hegelschen Begriffe aufspielen müßte«. (?)

Brahms hatte sich umsonst auf Hanslick gefreut, den er in Karlsruhe erwartete. Auch Gänsbacher konnte, trotz dringendem Zureden, sich nicht entschließen, nach Baden-Baden zu kommen. Sie wußten schwerlich, wie notwendig sie dem Freunde gewesen wären, der am liebsten alles um sich versammelt gesehen hätte, was ihm teuer war. Einer seiner edelsten Charakterzüge ist der, daß er immer seine Freunde teilnehmen lassen wollte an dem, was ihn in Freud' und Leid bewegte. Nur klar heraus sagen konnte und mochte er es ihnen nicht; sie sollten, ebenso feinfühlig wie er, ihn erraten und verstehen. In verführerischen Farben malt er Gänsbacher sein Lichtentaler Idyll und das bunte Leben des Kurortes aus: »Laß Dich nicht abhalten, zu kommen, außer den schönsten Bäumen und Bergen wachsen hier auch die schönsten Menschen, die Gott sich ausgedacht hat.« (Anspielung auf Feuerbach und Genossen.) Gänsbacher, der die Spielbank fürchtete, wird darüber beruhigt: »Der Böse residiert hier gar nicht. Und wenn Du hier bei uns in Lichtental wohnst, mußt Du erst weit laufen bis Baden, wo er allerdings einige Kanzleien hat.« ... »Frau Schumann ist jetzt hier, und bald sind auch alle Kinder beisammen in dem kleinen Haus; ich sagte ihr von Deinem Kommen, und sie trug mir die besten Grüße auf.« Dazwischen werden halb ironische, halb ernsthaft gemeinte Seufzer an Nelly Lumpe, Gänsbachers schöne Schülerin, laut: »Auch kann ich den Rostopschin22 nicht entbehren. O Unvergeßliche, Deine Hände haben ihn berührt, Deine Lippen vielleicht berühren das Siegel. O wären meine Lippen das glühende Wachs, auf das sie im Kuß ihr Siegel drückte! O! O!« ... »Grüße bei L.'s, eigentlich ärgert's mich [196] doch, daß ich vielleicht durch meine Faulheit um einen allerliebsten Briefwechsel gekommen bin. Ich würde mir gern durch die zierliche Handschrift die schöne Gestalt noch näher vor die Sinne führen lassen, als sie mir so schon öfter Gesellschaft leistet.« ... »Grüße unsre Freunde von mir, und das schönste Paar Hände küsse! Nun glaubst Du aber am Ende noch die Auswahl zu haben?!« ... »Für die schönsten Hände kann ich schwer schreiben, eben weil ich immer schwer schreibe und nicht weiß, wie hurtig sie sich bewegen, weil sie auch zu schön und klein sind, um meine Verrenkungen nachmachen zu können. Aber auf die goldne Pracht des schönen Hauptes kann man Lieder singen, und davon schicke ich ehestens denn wieder was« ...

Aus den Briefen an Gänsbacher erfahren wir u.a., daß Brahms mit dem österreichischen Dichter Karl Beck bekannt war – er wünscht das ihm geliehene »Italienische Liederbuch« von Geibel und Heyse wieder zu haben – Brahms hat daraus das Lied »Am Sonntag morgen zierlich angetan« op. 29 Nr. 1 komponiert. Von Julius Grosser, einem feingebildeten jungen Wiener Buchhändler (späteren Leiter der »Agence de Constantinople«), der Brahms das Korrekturexemplar der Hohen Messe von Beethoven verehrte, erbittet er sich durch Gänsbacher den ersten Band Hölderlin zurück. Sollte er schon damals Absichten auf das »Schicksalslied« gehabt haben? »Hyperion« ist im ersten Bande der Hölderlinschen Schriften enthalten. Weiter hören wir, daß Brahms den Klavierauszug der bei Rieter verlegten Schubertschen Es-dur-Messe selber gemacht hat, weil der vonDr. Schneider besorgte nicht zu gebrauchen war: »Indem ich nun mit viel Liebe den Klavierauszug revidierte, habe ich jeden Tag und allmählich immer mehr besser machen zu können geglaubt, so daß es schließlich nötig war, einen ganz neuen Auszug zu schreiben, in dem kein Takt vom früheren geblieben ist. Nun scheint mir doch die Hauptsache, daß das Werk möglichst künstlerisch und anständig, wie sich's bei dem Mann und unserer Liebe für ihn schickt, in die Welt gesandt wird.« Er hätte nichts dagegen, wenn Schneider für den Autor gälte, aber ob dieser seinen Namen auf der fremden Arbeit leiden werde, sei fraglich: »Mir ist es in allem Ernst und einfach einerlei!« Nur, wenn er's durchaus nicht dulden wollte, setze er (Brahms) [197] vielleicht seinen Namen davor, doch nur, weil der Verleger gern einen Namen für die Sache hätte, und er (Brahms) gern zeige, daß er Schubert »gedient« habe. »Es ist (zum Überfluß bemerkt) auch sonst durchaus keine Geschäftssache bei mir gewesen.« ...

Für die Abwesenheit Gänsbachers und Hanslicks wurde Brahms von Albert Dietrich und Joachims entschädigt, die einander in Besuchen ablösten. Mit Joachim probierte er die neuen Kammermusikwerke,23 und wohnte einer Aufführung von Glucks »Alceste« in Karlsruhe bei, mit Dietrich verabredete er für den Winter ein Konzert in Oldenburg. Brahms mußte daran denken, viel Geld zu verdienen. Für seinen eigenen, äußerst anspruchslosen Unterhalt hätten die Honorare, die er von den Verlegern seiner Kompositionen erhielt, gerade hingereicht; da er aber seine Familie unterstützen mußte, und dies sehr reichlich tat, hieß es nun, den Komponisten, soweit dieser sich nicht mit dem Klaviervirtuosen und Dirigenten vereinigen ließ, einstweilen beiseite zu stellen. So wandte er sich denn zunächst an Freunde und gute Bekannte, von denen er wußte, daß sie seinen Absichten gern entgegenkommen würden, und schloß mit Levi in Karlsruhe, Lachner in Mannheim, Ferdinand Hiller in Köln, Dietrich in Oldenburg und Bargheer in Detmold Engagements ab. Auch in die Schweiz streckte er einen Fühler aus, wo Theodor Kirchner seit Jahren Propaganda für ihn gemacht hatte, und ihm überdies in Rieter ein eifriger Gönner lebte. Schon in seiner Eigenschaft als Verleger der Brahmsschen Werke war es Rieter darum zu tun, daß sein hervorragendster Autor sich eine Popularität erwarb, nach der Brahms bisher wenig gefragt hatte. Am liebsten wäre Brahms nach Wien zurückgekehrt, wohin es ihn mächtig zog, aber die schwierigen Verhältnisse erlaubten es nicht. Schlesinger, der Impresario Ferdinand Laubs, hätte gern für die Wiener Soireen des Laubschen Quartetts eine Novität von Brahms gehabt. Das war, Hellmesbergers wegen, eine kitzliche Sache. Schon 1864 »katzbalgten sich«, wie Brahms an Joachim schreibt, Laub und Hellmesberger, der das Quartettspiel in Wien als sein durch das Gewohnheitsrecht erworbenes Monopol betrachtete. An Gänsbacher, der auch hier den diplomatischen Vermittler machen sollte, [198] appelliert Brahms mit den Worten: »Wenn Du nun ohne Mühe, und wenn dir's gefällt, die Betreffenden sprechen kannst, so möchte ich diesen wohl zu wissen tun, daß ihr Wille geschehen kann. Aber Du weißt, man kann nicht Laub in den Finger beißen, ohne daß es Hellmesberger weh tut. Also, im Fall Hellmesberger auch eine Novität wünschen sollte, so tue ihm doch kund, daß ein neues (auch freundliches dur-iges) Sextett erscheint; wollte er das aufführen, so stände Laub z.B. ein neues Trio für Pianoforte, Horn und Violine zu Diensten oder sonst was. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, und der ist mir so recht wie der Stiefel. Nur bäte ich daß besagte Sachen erst für den Februar, lieber noch März, angesetzt würden, da ich nicht weiß, wann ich eher nach Wien komme. Auch können sie meinetwegen einstweilen nichts ansetzen. In die Schweiz gehe ich auch mit Nächstem. Warum bin ich ein Esel und spiele hier und da herum und nicht in Wien! Aber ich will denken, nur meine Finger einzuschmieren und dann mich am Wiener Publikum zu freuen. – Mein Pianoforte-Quintett (f-moll) kommt grade zur Korrektur an. Auch dieses steht Hellmesberger oder Laub zu Diensten, und halte ich besonders darauf. (Violoncell-Sonate außerdem ...) Nach etwa vierzehn Tagen adressiere doch: Karlsruhe, Kapellmeister Levi.«

Ehe er seine Konzertreise begann, traf bei Brahms zu seiner nicht angenehmen Überraschung ein langer Brief von seinem Vater ein, der ihm den Entschluß mitteilte, sich wieder zu verheiraten. Johannes antwortete sofort, am 21. Oktober 1865, von Lichtental, wie folgt:24

»Geliebter Vater!

Als ich Deinen Brief öffnete und drei Seiten beschrieben fand, habe ich doch mit einigem Herzklopfen die Nachrichten erwartet, die Dich soviel schreiben ließen. Da war ich denn nun auch überrascht, aber doch vor allem überrascht, daß ich es nicht schon erwartet hatte!

Liebster Vater, tausend Segen und so heiße Wünsche für Dein Wohl, wie ich sie immer für Dich hege, begleiten Dich [199] auch hier. Wie gern säße ich jetzt bei Dir, drückte Dir die Hand und wünschte Dir so viel Glück, wie Du es verdienst – das wäre mehr, als für ein Erdenleben nötig ist.

Auch dieser Schritt ist ja nur ein schönes Zeugnis für Dich und sagt, wie Du das glücklichste Familienleben verdient hast.

So kann ich denn auch einen betrübenden Gedanken nicht los werden. Wäre es, wie es sein sollte, und wie Du es um uns verdient hast, so wohnten wir glücklich beisammen, und Du hättest nie erfahren dürfen, wie das Leben öde und leer sein kann. Du weißt, weshalb ich nicht wohl in Hamburg bleiben konnte, doch hättest Du mir statt der Sache nur eine Absicht mitgeteilt, ich müßte meinem Herzen folgen und würde Dir vergelten und ersetzen, was Du entbehrst.

Doch ist es nun beschlossen, so gebe Gott seinen reichsten Segen dazu. Empfiehl mich der künftigen Mutter und sage ihr, sie könnte keinen dankbarern Sohn als mich haben, wenn sie meinen Vater glücklich macht. Ich werde sie wohl nicht kennen, denn Du schreibst ihren Namen nicht. Sie ist kinderlos?

Ich denke, und jetzt natürlich viel ernstlicher, im Dezember zu Dir zu kommen. Doch fürs erste schreibst Du noch und noch ausführlicher. Du kannst doch denken, wie mich jedes Wort interessiert, und nach wie vielem ich fragen möchte. Ob sie etwa eine Landsmännin, ob sie Kinder hat, wo sie wohnt, wie lange Du sie schon kennst usw.

Übereilen wirst Du Dich nicht – aber wie kann ich mich unterfangen, und wie kann man überhaupt einem Manne raten wollen! Du weißt ja, wie wichtig, wie schwierig der Weg ist! Und doch kann ich Dir nicht sagen, wie gern ich dort wäre und hätte sie zuerst sehen können und kennen lernen und mich der Wahl freuen. Jetzt kann ich nur Deinen Entschluß natürlich und recht finden, mich sehr bekümmern, daß wir Kinder ihn entstehen lassen konnten, und dann doch, wie natürlich, recht unruhig die Erwählte mir vorstellen.

Ich bleibe nur noch acht Tage hier, später adressiere nach Karlsruhe, beim Herrn Kapellmeister H. Levi. Aber frankiere.

Ich gehe jetzt bald in die Schweiz, wo ich in Zürich und Basel Konzert habe, dann in Karlsruhe, am 12. Dezember in [200] Köln. Alsdann komm ich, und wohl mit Herzklopfen, nach Hamburg. Schreibe also vielleicht noch hierher. Soviel Zeit wie möglich wirst Du doch wohl warten? Das soll freilich nicht viel sein.

Sei also vielmal gegrüßt.

In herzlicher Liebe

Dein Sohn Johannes.

Was Du für mich ausgelegt (Bach), lasse Dir doch durch Fritz von Elise geben, ich bitte.«

Aus diesem Briefe, der das ganze liebevolle, zärtlich besorgte Herz des treuen Sohnes enthüllt, sprechen deutlich genug die Zweifel und Bedenken, von welchen sich die bekümmerte Seele des erfahrenen Mannes nicht befreien konnte. Aber sich selbst und den unseligen Verhältnissen mißt er die Schuld bei, daß sein armer, liebe- und pflegebedürftiger Vater einen Schritt tat, der ihm als ein übereilter vorkam, ja, er wäre sogar, wenn es der Vater ihm nahe gelegt hätte, bereit gewesen, seine Zukunft in die Schanze zu schlagen und in das ihm gründlich verleidete Hamburg zurückzukehren! Von seiner Mutter, die kaum vor dreiviertel Jahren die Augen geschlossen hatte, erwähnt er mit dem seinen Takt, der ihm eigen war, nichts; nur zwischen den Zeilen (»Du weißt ja, wie wichtig, wie schwierig der Weg ist!«) taucht einmal ihr vergrämtes, stilles Antlitz auf. Vater Brahms hatte die Sechzig bereits überschritten, als er sich mit der Witwe Frau Karoline Schnack geborenen Paasch (geb. 25. Oktober 1824 zu Neustadt in Holstein) verlobte, und wenn er auch noch in den Philharmonischen Konzerten rüstig seine Baßgeige strich – den Posten im Orchester des Stadtheaters hatte er bereits aufgegeben – so schien doch die Wiederverehelichung mit einer um achtzehn Jahre jüngeren Frau, die ihm einen erwachsenen Sohn in die Ehe mitbrachte, ein nicht weniger abenteuerliches Unternehmen zu sein, als der Jugendstreich, dem Johannes das Leben verdankte, eines gewesen war. Aber die gerechten Besorgnisse des treuen Johannes sollten sich zerstreuen, als er die Neuerwählte seines Vaters erst flüchtig kennen lernte, und in eitel Wohlgefallen auflösen, als er zwei Jahre später, nach den Bremer Aufführungen des Requiems, für längere Zeit die Beine behaglich unter den [201] frischgedeckten väterlichen Tisch streckte. Die bescheidene Frau, der die Herzensgüte aus den dunkeln Augen sah, gefiel ihm auf den ersten Blick, dann um so besser, da sie reichlich Gelegenheit fand, sich dem respektvoll behandelten Gast von ihrer starken Seite: als Wirtin zu zeigen. Johann Jakob war froh gewesen, sein unfreiwilliges Junggesellenheim, in das er nach der Trennung von Christiane aus seiner langjährigen Wohnung in der Fuhlentwiete hatte flüchten müssen, mit einem stattlichen Quartier auf dem Valentinskamp zu vertauschen. Die »jungen« Eheleute, die am 22. März 1866 Hochzeit machten, wobei sich Johannes mit einem ansehnlichen Geldgeschenk einstellte, wohnten dort am Anscharplatz, einem stillen Winkel der großen Stadt, und vermieteten ihre in der vierten Etage der Nr. 5 gelegenen Zimmer an einzelne Herren. Die »gute Stube« blieb für Johannes immer in Bereitschaft. Da saß der Meister bei seinem guten Alten und freute sich, zu sehen, wie wohl es dem geliebten Vater erging. Frau Karoline tischte ihnen allen ihre Leibgerichte auf, und Vater und Sohn ließen sich das Hamburger Rauchfleisch mit Bohnen, die Aalsuppe und rote Grütze herrlich schmecken. Nicht umsonst war Frau Karoline eine gelernte Köchin. Hatte sie doch die Bekanntschaft mit ihrem neuen Ehegatten ihrer schmackhaften Kunst zu verdanken gehabt! Denn vor ihrer (dritten) Heirat hielt sie im Gängeviertel einen offenen »bürgerlichen Mittagstisch«, der bei ledigen Leuten und besonders bei den Orchestermitgliedern des Stadttheaters in wohlverdientem Rufe stand. Vater Brahms war seit der Auflösung seiner ersten Ehe Stammgast, und er betrachtete die stattliche Witwe, die ihm an körperlicher Länge und Kraft wenig nachgab, bald mit den Augen der Liebe. Sie hatte den Weg zum Herzen des wackeren Mannes durch den Magen gefunden, und da ihm ihr gesunder Sinn und gerader Verstand nicht weniger imponierten als ihr resolutes Wesen und ihre Rechtschaffenheit, so besaß sie das unbeschränkte Vertrauen ihres Tischherrn. Mit einer Erklärung traute er sich lange nicht heraus. Da er aber ein humoristischer Schalk war, ganz wie sein Sohn, und es faustdick hinter den Ohren hatte, so verfiel er auf ein ebenso seltsames wie sinnreiches Mittel, um der verehrten Wirtin seine Gefühle zu erkennen zu geben. Nach eingenommener Mahlzeit [202] zog er eines Tages, während er gemütlich mit Frau Karoline plauderte, einen Zettel hervor, auf dem mehrere Damen seiner Bekanntschaft verzeichnet standen, Frau Schnack darunter, und sprach: »Sie sind ja woll 'ne verständige Frau, Madame Schnack, die 'nem ollen Döskopp 'nen guten Rat geben kann. Ick will doch nu wedder heiraten. Nu seggen Sie mich bloß, wen. Söken Sie mich gefälligst eene aus!« Johannes gewann seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder Fritz Schnack von Herzen lieb und überhäufte sie beide nach dem Tode des Vaters bis an sein eigenes Ende mit Aufmerksamkeiten, Auszeichnungen und Wohltaten.

Am 3. November 1865 spielte Brahms im Karlsruher »Großen Museumssaale« unter der Direktion seines Freundes Levi sein d-moll-Konzert und mehrere Solostücke Schumannscher Komposition. Dazu wurden die Vokalquartette »Wechsellied zum Tanze« und »Neckereien« aufgeführt. Klara Schumann und Joachim, die drei Tage darauf ebendort ein eigenes Konzert gaben, hörten zu. Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz führte er am 7. Dezember im ersten »Foyer- Konzert« – so hießen die mit den Abonnements-Symphoniekonzerten zusammenhängenden, von Mitgliedern der großherzoglichen Hofkapelle veranstalteten Kammermusikabende – mit den Herren Straus und Segisser das Horntrio auf, das also in Karlsruhe zuerst öffentlich gespielt worden ist, und trug noch »Präludium und Fuge von Bach« vor. Über seine Erfolge äußerte er sich sehr befriedigt gegen Dietrich, dem er von Basel aus, wo er bei Riggenbach, einem Freunde Kirchners, logierte, sein Kommen zu Weihnachten oder Neujahr neuerlich in Aussicht stellte: »In Karlsruhe hat es (das d-moll-Konzert) doch einigen Spaß gemacht und dem Publikum, wie's schien, gar keinen Verdruß.« Dietrichs Hornist soll einige Wochen das Waldhorn exerzieren, weil Brahms sein Horntrio »mit gutem Gewissen« für einen Quartettabend empfehlen könne. Neue Magelonen- und andere neue Lieder bringe er auch mit. – Sein erstes eigenes Konzert gab Brahms am 19. Novbr. zu Basel im oberen Saale des Stadtkasinos, der gesteckt voll war, da die Billetts nur drei Franken kosteten. Ein ausgiebigeres Programm ist selten dagewesen. Der Konzertgeber spielte außer dem Klavierpart seinesA-dur-Quartetts (mit Abel, Fischer und Kahnt) die 32 Variationen [203] von Beethoven, SchumannsC-dur-Phantasie, die Chromatische Phantasie von Bach, zwei Impromptus, den »vierhändigen« Marsch von Schubert und dirigierte dann noch die von Mitgliedern des Basler Gesangvereins ausgeführten Gesänge für Frauenchor op. 17 (Harfenbegleitung: Frau Musikdirektor Reiter) sowie drei seiner vierstimmigen Volkslieder. In Zürich wirkte er als Gast der Allgemeinen Musikgesellschaft in deren erstem Abonnementskonzerte mit, spielte das Schumannsche Konzert und die Chromatische Phantasie und dirigierte seine bereits beliebt gewordene D-dur-Serenade (sie wurde dort schon am 10. Novbr. 1863 von Fichtelberger aufgeführt). A. Suttner spricht in einer damaligen Pariser Korrespondenz der »Signale« von der »musikalisch erst halb erwachten Schweiz«. Brahms hat die Republik gänzlich vom Schlummer erweckt, und seine Freunde Theodor Kirchner und Friedrich Hegar haben das ihrige dazu beigetragen, sie nicht wieder einschlafen zu lassen. Die dankbaren Schweizer vergaßen denn auch ihrem Erwecker die ihnen erwiesene Wohltat nicht; vom Herbst 1863 an konnte Brahms die Helvetia als besondere Schutzgöttin seiner Musik betrachten, sie deckte ihn mit ihrem Schilde und verteidigte ihn mit ihrer Lanze, wenn irgend ein tückischer Neiding ihm in den Rücken fiel.

Hier lernte er auch einen seiner schneidigsten, sattelfestesten und begeistertsten Vorkämpfer kennen, den schon oft in diesen Blättern erwähnten Dichter Josef Viktor Widmann, der von seiner hohen Warte als Redakteur des »Berner Bund« nicht nur Kanton und Land scharf bewachte, sondern auch weit über die Alpen hinüberschaute, da kein Gebirge den freien Horizont seines Weltblickes jemals begrenzen konnte. Widmann sah Brahms zum ersten Male, als dieser in Gesellschaft von Hegar und Kirchner zum Besuche seines Verlegers von Zürich nach Winterthur hinüberfuhr und dort eine Kammermusiksoiree für wohltätige Zwecke improvisierte. »Er machte mir,« schreibt Widmann, »nicht allein durch sein gewaltiges Klavierspiel, mit dem sich noch so brillante bloße Virtuosenkunst nicht vergleichen läßt, sondern auch durch seine persönliche Erscheinung sofort den Eindruck einer machtvollen Individualität. Zwar die kurze, gedrungene Figur, die fast semmelblonden Haare, die vorgeschobene Unterlippe, die dem bartlosen [204] Jünglingsgesicht einen etwas spöttischen Ausdruck gab, waren in die Augen fallende Eigentümlichkeiten, die eher mißfallen konnten; aber die ganze Erscheinung war gleichsam in Kraft getaucht. Die löwenhaft breite Brust, die herkulischen Schultern, das mächtige Haupt, das der Spielende manchmal mit energischem Ruck zurückwarf, die gedankenvolle, schöne, wie von innerer Erleuchtung glänzende Stirn und die zwischen den blonden Wimpern in wunderbarem Feuer vorsprühenden germanischen Augen verrieten eine künstlerische Persönlichkeit, die bis in die Fingerspitzen hinein mit genialem Fluidum geladen zu sein schien. Auch lag etwas zuversichtlich Sieghaftes in diesem Antlitz, die strahlende Heiterkeit eines in seiner Kunstausübung glücklichen Geistes, so daß mir, während ich kein Auge von dem so mächtig in die Klaviatur greifenden jungen Meister verwandte, die Worte Iphigeniens von den Olympischen durch den Sinn gingen:

›Sie aber, sie bleiben

In ewigen Festen

An goldenen Tischen.

Sie schreiten vom Berge

Zu Bergen hinüber ...‹«

Brahms war bei seinem Verleger abgestiegen, einer Einladung folgend, welche Rieter, der Brahms im November 1864 in Wien aufsuchte, schon damals hatte an ihn ergehen lassen. Wie schnell beide Männer einander nähergetreten waren, beweist die briefliche Äußerung von Brahms, der niemand, am wenigsten einem Verleger gegenüber, Redensarten zu machen pflegte: »Für Ihren Besuch hier noch schönsten Dank, ich vermisse ordentlich den gewohnten Morgengruß.« Auf beiden Seiten erwuchs aus dem geschäftlichen Interesse, wie später, nach Rieters Tode, auch bei Fritz Simrock, ein herzliches Freundschaftsverhältnis, das hier wie dort von den Händen liebenswürdiger Frauen noch fester geknüpft wurde. Als Brahms, wie Billroth schreibt, im April 1866 für einige Wochen sein »Hauptquartier bei Rieter-Biedermann in Winterthur« aufschlug, ließen es sich Frau Louise und deren Tochter Ida angelegen sein, in aller Stille Garderobe und Wäsche ihres unruhigen Gastes einer genauen Musterung zu unterwerfen und die arg verwahrlosten Sachen in besseren Zustand zu setzen. Brahms tat, als ob er nichts von dem heimlichen Walten der [205] freundlichen Hausgeister merkte, schrieb aber im August von Zürich aus an Frau Rieter: »Von Herrn Rieter habe ich gar nichts direkt gehört. Ich denke, dies abscheuliche Wetter treibt ihn vielleicht nach Haus, und da würde ich so gern noch einmal im Schanzengarten guten Tag und Lebewohl und Dank sagen. Dies vor allem, denn ich empfinde jeden Morgen dankbarlichst, wie freundlich und ganz mütterlich Sie dafür gesorgt haben, daß es mir – zwar nicht wohler in meiner Haut – aber außerordentlich wohl in meiner Wäsche ist, und ich nicht immer lange das rechte Loch zu suchen habe, in das meine Gliedmaßen fahren sollen.«25

Besagter »Schanzengarten«, der im Briefwechsel mit Rieter und dessen Schwiegersohn Edmund Astor, seinem Geschäftsnachfolger, bis in die letzten Zeiten eine Rolle spielt, bedarf einer näheren Erklärung. Die Familie Rieter besaß in Winterthur, Ecke der Langgasse und Turmhaldenstraße, nahe an der ehemaligen Stadtmauer, ein altes schloßähnliches Patrizierhaus, und dieses lag in einem ziemlich weitläufigen Park, voll anmutiger Wege und malerischer Baumgruppen, dem sogenannten Schanzengarten. Eine Kastanienallee führte zur epheubewachsenen Terrasse hinan, über welcher sich das stattliche Haus in zwei Stockwerken erhob. An der Südwand, deren Fenster in den Garten sahen, wurde Spalierobst gezogen; drei große schattige Buchen standen am Ende der Terrasse, die sich von hier zu einem bunten Blumengarten hinabsenkte. Dort saß Brahms oft, wenn im Hause noch alles schlief, und hing seinen musikalischen Plänen nach. In der Beletage des Hauses befand sich ein großer Saal, in dem häufig musiziert wurde Die Decke erinnerte mit ihrer Stukkaturarbeit an die Zeit des Rokoko, ebenso die leinenen Tapeten, die von Salomon Geßner, einem nahen Freunde des früheren Eigentümers Hegner, mit Illustrationen zu seinen Idyllen eigenhändig bemalt worden sind. Winterthur, von dem gern kalauernden Theodor Kirchner, der dort von 1845–1862 die Stelle eines Organisten bekleidete, »Sommermoll« umgetauft, verdient in mehr als einer Beziehung das Schweizerische Leipzig genannt zu werden. Wissenschaften und Künste waren immer in ihm heimisch, und während des [206] achtzehnten Jahrhunderts, dann aber auch nach den Sturmjahren, die der französischen Julirevolution folgten, hatte die Stadt als bedeutender Verlagsort der Schweizer Dichter einen guten Ruf. J.C. Lavaters »Physiognomische Fragmente« und Georg Herweghs »Gedichte eines Lebendigen« haben ihren Siegeszug durch die Welt von Winterthur aus angetreten. Anton Graff, der Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen, der mit Chodowiecki rivalisierende Kupferstecher und Radierer Schellenberg, sowie der Ästhetiker Johann Georg Sulzer sind geborene Winterthurer. – Die Musik erfreute sich von jeher ganz besonderer Pflege in Winterthur. Zeugnis dessen ist die Tatsache, daß das Musikkollegium 1903 sein 275 jähriges Jubiläum feiern konnte. Zur Zeit werden von ihm, unter der Direktion des Dr. Ernst Radecke, zwölf Winterkonzerte (mit Chor) abgehalten. Ernst Radecke, der Sohn Roberts, ist der Schwiegersohn des rühmlichst bekannten, ebenfalls in Winterthur geborenen Pianisten, Theoretikers und Klavierpädagogen Joh. Karl Eschmann,26 in dessen Hause Brahms häufig zusprach. Noch am 4. Januar 1892 schreibt er an Frau Susanne Eschmann: »Wie gern erinnere ich mich alter Zeiten, Ihres lieben Mannes, Ihres lieben behaglichen Heims, in dem es einem so herzlich wohl sein konnte!«

Während seines ersten Aufenthaltes in Winterthur gehörten der Direktor des Musikkollegs Alfred Methfessel, der Literarhistoriker und Dichter Johannes Scherr, die Herren Rothpletz und Dr. Ziegler als Konsuln der Winterthurer Gelehrtenrepublik zu Brahms' näherem Bekanntenkreise, und das Wirtshaus »Zum Schneck« (jetzt »Adlergarten«) versammelte die Herren mindestens einmal in der Woche zu gemeinsamer Unterhaltung.

Das schöne Verhältnis zwischen Autor und Verleger war auf gegenseitigem Respekt gegründet, ohne welchen eine Freundschaft zwischen ernsten Männern nicht bestehen kann. Die merkwürdigen Schicksale Rieters und die Art, wie er sie meistern lernte, waren ganz danach angetan, dem um zweiundzwanzig Jahre jüngeren Brahms Hochachtung und Bewunderung für den Mann einzuflößen, der sich an dem, was er einmal für gut und fördernswert [207] erkannt hatte, durch keinen Mißerfolg irremachen ließ. Ein Winterthurer Kaufmannskind, war J. Melchior Rieter-Biedermann bestimmt, das Geschäft des Vaters (Baumwollenspinnerei) fortzuführen, obgleich er lieber einem starken künstlerischen Zuge seines Herzens, der ihn erst zur Malerei, dann zur Musik hinleiten sollte, gefolgt wäre. Aber die Natur, die ihm den Blick für die Schönheit ihrer Erscheinung gegeben hatte, legte schon früh einen Schleier über seine Augen, und nur eine Kur auf Tod und Leben rettete ihn vor dem völligen Erblinden. In seiner Pariser Studienzeit geriet er durch seine Bekanntschaft mit Rossini und Berlioz in ein leidenschaftliches Verhältnis zur italienisch-französischen Oper und ging dann in Winterthur, von Kirchner für Schumann gewonnen, zur deutschen Musik über, ohne seiner ersten Liebe untreu zu werden.27 Durch Kirchner wurde Winterthur ein Vorort Schumannscher Kunst, der in Rieters geselligem Hause ihr besonderer Altar errichtet war. Als die hochgehenden Wogen des Revolutionsjahres 1848 dem Geschäft des Vaters den Untergang drohten, rettete J. Melchior für sich gerade soviel aus dem Schiffbruch, daß er eine Musikalienhandlung etablieren konnte. Sie blühte schnell empor und zeitigte, unterstützt von dem älteren Bruder, der die väterliche Fabrik doch wieder flott gemacht hatte, den in der ganzen musikalischen Welt angesehenen Rieterschen Verlag. Kirchners »Albumblätter« sind der erste Artikel der neuen Firma gewesen. »Nur gediegene Kompositionen herausgeben!« war der oberste Grundsatz, und »Nur in fehlerloser, würdiger Ausstattung!« das erste Gebot des durch und durch soliden Verlags-Geschäftes. Rieter ließ es sich nicht nehmen, trotz seiner[208] schwachen Augen, die Korrekturen von Werken, deren Autoren er besonders schätzte, eigenhändig vorzunehmen und bezahlte die Wonne, der Verleger des »Deutschen Requiem« zu sein, dessen hohen Wert er sofort erkannt hatte, mit physischen Schmerzen. Es gereicht dem kleinen Winterthur und dem »Haus am Schanzengarten« zur bleibenden Ehre, daß das unsterbliche Werk des Meisters hier einen namhaften Zuwachs erhalten hat, in der grandiosen Schlußfuge des dritten Satzes. Der Brief, der das Faktum bezeugt, soll später beigebracht werden.

Ehe Brahms an die längst beabsichtigte Wiederaufnahme des Requiems schreiten konnte – galt es, das Zeitliche vor dem Ewigen zu bedenken. Aus der Schweiz am 3. Dezember 1865 nach Karlsruhe zurückgekehrt, wandte er sich zunächst nach Mannheim, wirkte dort am 5. im Abonnementskonzert mit, und ging dann nach Köln, wo ihn Hiller zum Gürzenichkonzerte erwartete. Er dirigierte wieder seineD-dur-Serenade, nachdem er Beethovens Es-dur-Konzert gespielt hatte, beides ohne rechtes Animo, da ihm das Auftreten von vornherein verleidet worden war. Sein alter Gönner Ludwig Bischoff, hatte sich, seit er neben der Redaktion der »Niederrheinischen Musikzeitung« das Referat in der »Kölnischen Zeitung« führte, zu den Widersachern von Brahms geschlagen, und schon vor dem Konzert wurde von einer Demonstration gegen Hiller und den Solisten des Konzerts gemunkelt, weil es »noch nicht da war«, wie Bischoff schreibt, »daß irgend ein fremder Künstler nach Köln eingeladen worden wäre, um auf dem Gürzenich ein Konzert von einer halben Stunde und ein Orchesterstück eigener Komposition von einer Stunde unter seiner Leitung an demselben Abende aufzuführen, d.h. die Hälfte des Konzertabends für sich in Anspruch zu nehmen ...« Ein großer Teil des Publikums verließ vor der Serenade den Saal: »es wollte sich den Geschmack an einem Kompositionsstile nicht oktroyieren lassen, der sich so weit von dem klassischen entfernt, daß, wer an Haydn, Mozart und Beethoven aufgewachsen, ungewiß wurde, ob es überhaupt noch ein musikalisches Kunstwerk gäbe.«28 Auch wurde mißfällig bemerkt,[209] daß vom Podium aus das Zeichen zum Applause gegeben worden war. (Die Orchestermusiker hatten den Komponisten der Serenade akklamiert.) Kölnisches Wasser war es also gerade nicht, womit Brahms bei seinem ersten Debut im »alten heiligen Köln« gegenüber dem Jülichsplatze begossen wurde. Das hinderte ihn aber nicht, nachdem er einen Abstecher nach Düsseldorf gemacht hatte, am 19. Dezember in einem Kammermusikabend im Hotel Disch sein Glück bei dem »kunstverständigen Publikum« der Stadt Köln noch einmal zu versuchen. Er spielte mit Hiller seine vierhändigen Variationen über ein Schumannsches Thema (op. 23) und mit Japka, v. Königslöw und Schmit sein Klavierquartett in g-moll. Diesmal erging es ihm besser: das Finale des Quartetts entfesselte einen Beifallssturm, und auch die Variationen fanden freundliches Gehör. Bei den Musikern, die so warm aus eignem Antriebe für ihn eingetreten waren, bedankte sich Brahms, indem er ihnen und den Schülern des Konservatoriums einen Abend lang privatim Bach u.a. vorspielte. Den Tag darauf fuhr er nach Detmold. Ohne diplomatische Verhandlungen mit dem Fürstenhofe war es natürlich nicht abgegangen. Mit Recht mußte Brahms befürchten, daß ihm seine frühere Weigerung, »die langweilige Detmolder Strapaze« wieder zu übernehmen, von den Herrschaften übel vermerkt worden sei. Deshalb hatte er schon von Basel aus vorsichtig bei Karl Bargheer angeklopft und ihn über die Stimmung bei Hofe ausgeforscht. Er werde, schrieb er, um längst versprochene Besuche endlich abzustatten, wohl einen Teil des Winters unterwegs sein. Nun führe ihn im Dezember sein Weg so nahe bei Detmold vorüber, daß er nicht umhin könne, [210] zu wünschen, es möge ihm der kleine Umweg in das Ländchen erlaubt sein, um einmal mit Behagen der dort mit Bargheer verlebten schönen und lustigen Zeiten gedenken zu können. »Nun käme ich freilich, ohne zu fragen, gern zum Teutoburger Walde und zu Ihnen, da aber anderes durchaus nicht übersehen werden kann, so wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einen Weg und einen Brief daran wendeten, mich wissen zu lassen, was wohl Fürstens usw. zu meinem Kommen sagen und tun würden. Jedenfalls hätte ich behaglich Zeit, Gemütlichkeit in Zimmer und Wald zu genießen, oder vielleicht sähe ich noch einmal in Detmold die Weihnachtslichter brennen ... Ich bin im Stande und habe Lust in Hof- und Theaterkonzerten zu spielen, doch wissen Sie (unter uns), daß man gern weiß, wofür.«

Bargheer konnte dem Freunde beruhigende Auskunft geben. Der ungezogene Durchgänger wurde nicht nur vom Fürsten und seiner Familie in Gnaden wieder aufgenommen, sondern Hof und Stadt freuten sich sogar auf die durch seine Kunst verschönte Weihnachtswoche, und für ein ansehnliches Festgeschenk sollte gesorgt werden. Prinzessin Friederike, die von ihrem ehemaligen Lehrer möglichst viel auf einmal profitieren wollte, war mit Mühe von dem Wunsche abzubringen, Brahms möge zwei Beethovensche Konzerte an einem Abende im Theater spielen. Sie mußte sich mit dem Es-dur-Konzert zufrieden geben und mit dem Tripelkonzert, das, ganz wie früher, »im gewohnten schönen Schloßsaale unter uns und Durchlauchtigkeiten« (Brahms) gemacht wurde. Die Detmolder Serenade (A-dur) – obgleich beide Serenaden in Detmold entstanden, waren die Detmolder auf die zweite, von ihrem vorzüglichen Bläserchor angeregte, besonders stolz – kam im Theater zur Aufführung. »Tags darauf,« erzählt Bargheer, »sollte Brahms in einer Soiree auf dem Schlosse mit mir die Kreutzersonate spielen. Wir wollten sie am Morgen noch zusammen üben, wurden aber von dem schönen, klaren Wintertage hinaus in den Wald gelockt. Da suchten wir all die traulichen Plätze wieder auf, die Brahms so lange nicht gesehen hatte, und gingen wohl etwas zu weit; denn wir kamen erst ziemlich spät nachmittags im Wirtshaus zu Berlebeck an, müde und hungrig und froh, daß der Wirt uns mit selbstgemachter frischer Wurst erquicken [211] konnte. Nach dem Essen schlief Brahms auf seinem Stuhle ein. Ich gönnte ihm die Ruhe, war aber in Sorge, daß sie nicht zu lange währte, da wir noch eine gute Stunde zum Rückwege brauchten. Aber es wollte mir durchaus nicht gelingen, Brahms zu wecken. Meine vergeblichen Bemühungen rührten das Herz eines Bauern, der mit seiner Fuhre Holz vor dem Wirtshause hielt und mir zusah. Er trat ins Zimmer und schlug, ohne ein Wort zu sagen, mit der Faust auf den Tisch, so daß Flaschen und Gläser in die Höhe sprangen. Brahms fuhr erschrocken auf und fand, daß es die höchste Zeit sei. Wir liefen eiligst in die Stadt, stürzten uns in den Frack und erreichten mit knapper Not das Schloß, wo wir dann gleich unsere Vorträge begannen. In den nächsten Tagen wurde eifrig weiter musiziert. Leider mußte Brahms bald wieder abreisen, da er noch anderweitige Verpflichtungen übernommen hatte.«

Jene »anderweitigen Verpflichtungen« riefen Brahms nach Oldenburg zu seinem Jugendfreunde Albert Dietrich. Das Jahr 1866 begann für ihn vielversprechend mit einer Brahms-Woche, die Dietrich zu Ehren seines Gastes vorbereitet hatte. Sie verlief in einer für alle Teile sehr befriedigenden Weise und brachte dem Oldenburger Publikum, außer dem von Brahms vorgetragenen d-moll-Konzert, dem Horntrio und dem zweiten Klavierquartett, selten gehörte Klavierwerke von Bach, Schubert und Schumann, die Brahms allein und mit Dietrich zusammen spielte. Seine erste Konzerttournee hatte Brahms hiermit beendet. Sie hatte ihm im ganzen keine Enttäuschung gebracht, sondern ein hübsches Sümmchen Geldes eingetragen, das ihn für die nächste Zukunft deckte, und er fühlte Mut zu weiteren derartigen Unternehmungen, die sich schon in den folgenden Jahren vergrößerten und ausdehnten, bis sie, von 1872 an, eine bestimmte Form annahmen, die den Komponisten mit dem Dirigenten und reproduzierenden Künstler vereinigte und ihren festen Platz im Jahreskalender des Meisters behauptete.

Damit wir nicht später in der Kontinuität unserer Darstellung durch die Zickzacksprünge des Konzertreisenden unterbrochen und aufgehalten werden, sei es uns gestattet, gleich an dieser Stelle von einer Reihe von Konzerten Notiz zu nehmen, die Brahms teils allein, teils in Gemeinschaft mit Josef Joachim [212] und Julius Stockhausen in den Jahren 1866–1868 veranstaltete. Mit Joachim konzertierte er im Herbst 1866 in Schaffhausen (24. Oktober), Winterthur (29. Oktober), Zürich (30. Oktober), Aarau (1. November),29 Mühlhausen (10. November) und Mannheim. Auf dem Programm wechselten Violinsonaten von Beethoven und Haydn mit Solostücken von Bach, Brahms, Joachim, Schumann und Spohr miteinander ab. Hans v. Bülow, der nach der Katastrophe in seinem Hause den Winter 1866/67 in Basel zubrachte interessierte sich trotz seiner Aversion vor Brahmsscher Musik, von der er sich weniger angezogen als abgestoßen fühlte, lebhaft für das Mühlhausener Konzert und kam dadurch auch zu Joachim wieder in bessere Beziehungen (»Joachim war mir wie Arion, er hat mich durch sein unvergleichliches Spiel zu stummem Vergessen und Vergeben hingerissen«). Als Mann ohne Vorurteil, der er Zeit seines Lebens sein wollte und der er niemals war, brachte er am 26. März 1867 das Horn-Trio an einem seiner Baseler Trio-Abende als Novität heraus; Ludwig Abel (Violine), der bald darauf Konzertmeister in München [213] wurde, und Hans Richter (Horn), der später berühmte Wagner-Dirigent und Leiter der Wiener Philharmonischen Konzerte, waren seine Mitspieler. Um dieselbe Zeit trat Brahms als Konzertgeber in Wien auf, und zwar an zwei Sonntagabenden (17. März und 7. April) im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde, nachdem er am 17. und 22. Februar in Graz, am 25. in Klagenfurt konzertiert hatte. Seine Finger waren, wie er an Gänsbacher schrieb, »gut eingeschmiert« und bewältigten ihre Riesenaufgabe mit so großartigem Elan, daß der Erfolg den seiner ersten Wiener Konzerte bei weitem übertraf. Die Programme waren gut gewählt (Brahms freilich fand das zum ersten Konzert »entsetzlich!«), muteten dem Publikum kein kompliziertes Kammermusikwerk zu, sondern boten ihm dafür fast lauter Seltenheiten und ausgesuchte Leckerbissen dar, wie Beethovens g-moll-Phantasie op. 77 – ein Brahmssches Lieblingsstück – und Sonate op. 109, Kapricen von Scarlatti, G-dur-Phantasie und Tokkata von Sebastian, Andante von Friedemann Bach, ungedruckte Kompositionen von Schubert, die um fünf, von Brahms aufgefundene Veränderungen vermehrten Symphonischen Etüden von Schumann,30 und als virtuose »Schlager« eigener Erfindung die Händel- und Paganini-Variationen. Zuletzt ließ er, wieder hervorgerufen, das Scherzo aus Schuberts Oktett wie einen Sturm von den Saiten rauschen. »In den Variationen über ein Thema von Paganini häuft Brahms technische Schwierigkeiten, die, ihn ausgenommen, kaum von einem Klavierspieler der Welt überwunden werden dürften« (Speidel). Unterstützt wurde der Konzertgeber von den Sängerinnen Anna Schmidtler, Ida Flatz und Nelly Lumpe, den Sängern Gustav Krenn und Malserleiner, welche Lieder von Brahms und Franz, Duette von Grädener und die Brahmsschen Quartette »An die Heimat« und »Wechsellied zum Tanze« vortrugen. Nach dem ersten Wiener Konzert schreibt Brahms am 19. März nach Hause: »Geliebtester Vater, sehr, höchst vergnügt schicke ich Dir diesen beschwerten Brief und bitte Dich – hundert Taler für Elise durch Tante zu besorgen und die anderen hundert Taler zu eigenem Pläsier zu gebrauchen. Und wie würde es mich [214] freuen, wenn Du sie bloß für recht unnütze, lustige Sachen gebrauchtest! Aber jedenfalls gib sie aus; schreibe mir, wie rasch sie verschwinden! – Ich hatte hier vorgestern mein erstes Konzert und außerordentlich guten Erfolg. Vorher war ich in Graz und Klagenfurt mit ebensoviel Vergnügen; außerdem sah ich bei schönstem Wetter die prachtvollen Gegenden und erfreute mich gehörig. Mein Klavierspiel imponiert hier genug, und ich gehe freilich auch nicht zurück. Grüße doch Herrn Marxsen und erzähle ihm das einstweilen, ich schreibe ihm bald, doch besorge einstweilen diesen Gruß. Sage ihm, daß meine Walzer, 2 und 4 händig erschienen, kürzlich im Redoutensaal auf zwei Klavieren gespielt [Brahms hatte sie für die Schwestern Tausig-Vrabély eigens bearbeitet], und mir auch passabel bezahlt worden sind. Ich schreibe Herrn Marxsen, wenn ich einiges zu schicken habe. Zeitungen und Programme habe ich leider nicht da. – Wie geht es denn bei Euch in Hamburg und vor allem bei Dir im Haus? Weißt Du, wer denn etwa als Kapellmeister kommt, und vor allem, seid Ihr recht vergnügt und lustig immer? Schreibe mir recht, wie's Euch geht, auch was Du verdienst! Mir geht's gut, und mein Konzert hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte so lange hier nicht gespielt, daß die Leute gar nicht wußten, was sie erwarten sollten, und derweil ging's famos den Abend. Und gleich mußt Du schreiben, damit ich weiß, daß Du die zweihundert Taler bekommen hast. Ich wünschte aber, Elise ließe das Geld bei Heinrich liegen und holte immer nur das Nötige ... Bist Du jetzt abonniert im Zoologischen Garten? Sonst abonniere Dich heute mit Mutter, bitte ich Dich dringend« ... Am 10. April ging Brahms nach Ungarn und gab in Preßburg (10. April) und in Pesth (am 22. und 26.) Konzerte.

Im Spätherbst desselben Jahres unternahmen Brahms und Joachim eine Konzerttournee, die am 9. November in Wien begann, in Graz und Klagenfurt fortgesetzt, in Wien wieder aufgenommen und in Budapest am 10. Dezember beendet wurde. Ihrer Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit ungeachtet wiederholten sich die Programme nicht. Ein Musikliebhaber, der den Künstlern nachgereist wäre, hätte immer wieder etwas anderes zu hören bekommen. Alle diese Konzerte hatten den Charakter intimer musikalischer[215] Abendunterhaltungen, bei denen das Publikum wie zufällig anwesend war, um die beiden Freunde zu belauschen. Keiner von beiden sah es darauf ab, durch Bravour hervorzustechen, sondern sie teilten sich brüderlich in ihre Aufgaben und vergnügten ihre Zuhörer, indem sie sich selbst das größte Vergnügen bereiteten Zwischen den gemeinsamen gab Joachim in Wien noch eigene Konzerte, mit und ohne Mitwirkung von Brahms, der dabei als Komponist gar nicht, als Spieler nur wenig hervortrat (nur einmal entschiedener mit der in Wien bis dahin nicht öffentlich produzierten Schumannschen fis-moll-Sonate), und veranstaltete daneben noch drei Quartett-Produktionen mit M. Käßmayer, A. Hilbert und H. Röver, in deren dritter Joachim mit dem B-dur-Sextett von Brahms zu einem Vergleich mit Hellmesberger herausforderte, der nicht zu dessen Gunsten ausfiel. Kurz vorher hatte Joachim dasselbe Werk mit Ries, Blagrove, Zerbini, Paque und Piatti in London eingeführt.