|

Prairiebrand in Texas

Ein ungefähr siebzehnjähriger Knabe reitet, ein hochbeladenes Packpferd neben sich am Zügel führend, über die scheinbar grenzenlose Prairie, die sich über die County Croket, Texas, bis jenseit des Rio Pecos erstreckt. Er hat die zuversichtliche Haltung eines alten, erfahrenen Mannes, und das mit vollem Rechte; wird er doch von allen Stockmen (Schafhirten) respektvoll Señor Federico genannt, und besitzt er doch das Vertrauen seines Vaters, des deutschen Ranchero (Schafzüchters) Urban, so vollständig, daß er von diesem ganz allein nach dem gegen 80 Meilen entfernten Fort Terrel geschickt worden ist, um dort Kaffee, Zucker, Tabak und andre Viktualien einzukaufen. Das hat er auf das trefflichste besorgt, befindet sich jetzt auf dem Heimwege und hofft, den Rancho seines Vaters in einigen Stunden zu erreichen, vorher aber noch auf die Stockmen zu treffen, unter deren Aufsicht die diesem gehörigen Schafherden stehen.

Die Sonne brannte bisher drückend und heiß durch das unbewegte Luftmeer nieder; jetzt aber erhebt sich von Norden her ein leiser Hauch, der die Spitzen des Grases neigt und beugt und bald stärker zu werden verspricht. Federico atmet erleichtert auf und denkt, als jetzt die Pferde ganz von selbst ein rascheres Tempo nehmen, daß dies vor Freude über den kühlenden Luftstrom geschehe. Bald aber wird ihm das Gebahren seines mexikanischen Rassefuchses bedenklich. Das Pferd wendet den Kopf unter furchtsamem Schnauben und Augenfunkeln öfters nach rückwärts, hält dann plötzlich inne, dreht sich um, zieht die Luft durch die weit geöffneten Nüstern ein, wirft sich dann hell aufwiehernd wieder in die vorherige Richtung und rennt, das Packpferd mit sich fortzerrend, im Galopp davon.

Was hat das zu bedeuten? Etwas Gutes jedenfalls nicht. Es muß von Norden her irgend eine Gefahr drohen. Federico mustert im Weiterreiten nach dieser Richtung den Horizont. Noch ist nichts Auffälliges zu bemerken; aber nach wenigen Minuten schon verliert die Linie des Gesichtskreises ihre bisherige Schärfe, und ein grauer Duft, der nach und nach eine dunklere Färbung annimmt, läßt Himmel und Erde ineinander verschwimmen.

»Mein Gott, die Prairie brennt!« ruft der Knabe erschrocken aus. »Unsre Schafe, unsre armen Schafe!«

Um sich selbst hat er keine Angst; ihm ist nur zunächst um die Tiere bange, welche verloren sind und bis auf die Knochen geröstet werden, wenn er sie nicht durch schnelle Flucht zu retten vermag. Er berührt die Flanken seines Pferdes mit den thalergroßen Sporenrädern und fliegt dahin über die Savanne. Auch das kräftige Packpferd weiß, um was es sich handelt, und hält trotz seiner Last mit dem Fuchse gleichen Schritt. Glücklicherweise ist jetzt nicht die trockene Jahreszeit; es hat gestern sogar geregnet und das Gras besitzt Feuchtigkeit genug, den Fortschritt des Brandes so zu hemmen, daß er unmöglich die Schnelligkeit eines Reiters erreichen kann.

Als Federico nach einiger Zeit wieder zurückblickt, bildet der Horizont wieder wie vorher eine scharfe Linie. Dennoch läßt er die Pferde laufen, so schnell sie mögen, und schaut mit scharfem Blicke aus, ob er die Herden nicht bald zu Gesicht bekomme. Nach mehr als einer halben Stunde endlich erblickt er weit vor sich einige unbeweglich bei einander stehende dunkle Punkte. Je mehr er sich ihnen nähert, desto deutlicher erkennt er in ihnen Reiter, welche in sorglosem Gespräche bei einander halten. Neben und hinter ihnen ist die Prairie mit grasenden Schafen bedeckt. Auch er ist gesehen worden. Die Gruppe löst sich auf und er hört den freudigen Ruf erschallen:

»Mira, nuestro sennor Federico – schau, unser Señor Friedrich!«

Es sind die Stockmen seines Vaters. Diese Hirten sind gewöhnlich Mexikaner und sprechen lieber spanisch als englisch. Sie wollen ihm entgegenkommen; er aber winkt mit der Hand zurück und ruft dabei:

»Ea, animo, la praderia quema – fort, fort, die Prairie brennt!«

Nach einigen Augenblicken hat er sie erreicht. Sie blicken ihn staunend an, und einer meint verwundert:

»La praderia quema? Esto es la imposibilidad llena – die Prairie brennt? Das ist die reine Unmöglichkeit!«

»Es ist wahr; ich habe es gesehen,« versichert der Knabe. »Wo ist mein Vater?«

»Heute früh hinunter nach Camp Hudson geritten.«

»So sind wir auf uns allein angewiesen. Schnell fort mit den Schafen, hinüber nach dem Devils-River!«

»In dem sie ersaufen sollen?!«

»Wir treiben sie in den Beaver-Pond, der mit dem Flusse zusammenhängt und so seicht ist, daß das Wasser den Tieren nicht bis an die Nasen geht. Aber rasch, schnell, sonst ist es zu spät!«

Die ganz in Leder gekleideten und mit breitrandigen Sombreros bedeckten Reiter schütteln die Köpfe, bis sie das ängstliche Gebahren des Fuchses bemerken, welcher fort will und nur schnaubend dem haltenden Zügel gehorcht.

»Valgame Dios – Gott stehe mir bei!« ruft da der Erfahrenste unter ihnen. »Es scheint doch wahr zu sein. Nehmt dem Señor das Packpferd ab und macht euch an die Carneros (Leithammel)! Mein Pferd wird auch schon unruhig, das hat schon mehrere Brände erlebt.«

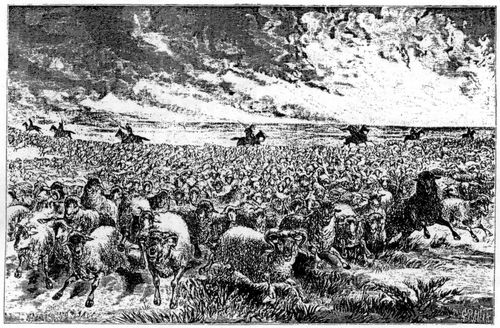

Die zwölf Reiter stieben im Nu auseinander, treiben die Böcke durch laute Zurufe an und bearbeiten die Schafe derart mit ihren langen Peitschen, daß die Tausende von Tieren bald in Bewegung kommen. Federico hilft natürlich mit. Die Stockmen jagen hin und her, nach rechts und links, damit die gewaltige Herde zusammenbleibe. So geht es vorwärts unter Locken, Schreien und Peitschenknallen, aber viel, viel zu langsam. Federico mustert sorgenvoll den nördlichen Horizont, an dem jetzt ein breiter Rauchstreifen sichtbar wird. Das Feuer nähert sich schnell. Die Pferde riechen es; sie wollen fort, schneller als die Schafe können, und sind kaum zu bändigen. Aber jetzt bemerken auch die letzteren die Gefahr. Die Carneros stoßen ein ängstliches Blöcken aus und fallen aus dem bisherigen Trab in einen ausgiebigen Galopp; die Masse der Schafe folgt gehorsam hinter ihnen.

Aber das Feuer ist schneller als die Herde, hinter welcher jetzt breite, dicke Rauchschwaden sichtbar werden. Der Himmel verbirgt sich hinter schwarzem Qualm; der sich erhebende Wind bringt einen scharfen, brenzlichen Geruch getragen, und nun sind auch die Flammen zu sehen, welche sich in dem durch die Hitze versengten Grase rasch vorwärts fressen. Reb- und Prairiehühner und wilde Puter fliegen vor der Herde auf; geängstigte Hirsche schießen an ihr vorüber; ganze Familien von Mulehasen rennen dahin, und Scharen wilder Tauben schwirren durch die Luft, der immer höher steigenden Rauchsäule voran.

Die Stockmen verdoppeln ihre Anstrengung. Jetzt ist das Knistern des Feuers zu hören, und das treibt die Schafe zur größten Eile an; sie gehorchen nicht mehr der Peitsche, sondern sie folgen dem eigenen Erhaltungstriebe, indem sie nicht mehr laufen, sondern sich förmlich vorwärts stürzen. Viele werden erdrückt, andre ermüden und bleiben zurück, eine sichere Beute des Feuers. Bald ist dasselbe so weit herangerückt, daß die Reiter die Hitze desselben durch die Kleider fühlen; in höchstens zehn Minuten ist die Herde verloren und der Ranchero zum armen Manne geworden. Aber da zeigt sich in der Fluchtrichtung ein dunkler Strich; das müssen Bäume sein.

»El rio, el rio; alli está el Beaver-Pond – der Fluß, der Fluß; da ist der Biberteich!« rufen die Stockmen.

Ihre Peitschen und die eigene Todesangst treiben die Schafe zur Anstrengung der letzten Kräfte. Links liegt der Fluß, an dessen Ufer Bäume stehen; rechts erblickt man eine breite, seeartige Wasserfläche, in welche sich die Schafe stürzen, um von den Hirten noch weiter, viel weiter hineingetrieben zu werden. Die Rettung ist gelungen und das Wasser so seicht, daß die Tiere nicht ertrinken können. Jetzt hat das Feuer das Ufer erreicht und frißt sich an demselben weiter. Hirten und Schafe sind von dichtem Rauche umgeben, der das Atmen fast unmöglich macht. Die Hitze ist so groß geworden, daß die Stockmen absteigen und sich in das Wasser legen. Schafe und Pferde verhalten sich ruhig; sie fühlen, daß sie hier sicher sind.

Nach einer langen, langen Viertelstunde endlich verliert sich der Rauch; der Blick wird frei, und man kann die weite Prairie wieder vor sich liegen sehen, schwarz gebrannt. Nach wieder einer Viertelstunde ist die Erde so weit abgekühlt, daß die Schafe aus dem Wasser getrieben werden können; sie legen sich nie der, um von der rasenden Flucht auszuruhen; später sollen sie durch eine Furt an das jenseitige Flußufer gebracht werden, zu dem das Feuer nicht zu dringen vermochte und wo es also Gras zur Weide gibt. Das Packpferd wird entlastet, und die Stockmen entschädigen sich für die ausgestandene Angst und Anstrengung an dem reichlichen Proviant, den Federico aus Fort Terrel mitgebracht hat. Natürlich ist der Prairiebrand der ausschließliche Gegenstand der dabei geführten Unterhaltung. Es sind einige hundert Schafe, namentlich Lämmer, verloren gegangen; das zählt aber wenig gegen die tausende, welche gerettet worden sind. Dem in der Prairie liegenden Rancho hat das Feuer nichts schaden können, da derselbe von einem Yermo, einem sehr breiten, vegetationslosen Ringe umgeben ist, über den der Brand nicht greifen kann.

Gegen Abend sieht man einen Reiter heransprengen, es ist der Ranchero Urban, Federicos Vater. Er sucht den Beaver-Pond als den einzigen Ort auf, an dem er seine Leute und Schafe finden kann, falls sie sich gerettet haben. Welche Freude, als er sie erblickt und dazu den Sohn, den er auf der Heimkehr wußte und also auch vom Feuer überrascht glaubte! Er drückt ihn an das Herz und wiederholt im väterlichen Stolze die Umarmung, als ihm der alte Hirt den Hergang erzählt und dann hinzugefügt hat:

»Habriamos sido los perdidos, somos dendor à sennor Federico de nuestra vida – wir würden verloren gewesen sein und haben dem Señor Friedrich unser Leben zu verdanken.«

Buchempfehlung

Tschechow, Anton Pawlowitsch

Drei Schwestern. (Tri Sestry)

Das 1900 entstandene Schauspiel zeichnet das Leben der drei Schwestern Olga, Mascha und Irina nach, die nach dem Tode des Vaters gemeinsam mit ihrem Bruder Andrej in der russischen Provinz leben. Natascha, die Frau Andrejs, drängt die Schwestern nach und nach aus dem eigenen Hause.

64 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.

- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth

- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen

- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande

- Berthold Auerbach Brosi und Moni

- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne

- Friedrich Hebbel Anna

- Friedrich Hebbel Die Kuh

- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber

- Berthold Auerbach Barfüßele

444 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum