VIII.

[333] Mit gesteigerten Gefühlen der Unzufriedenheit begann Brahms das Jahr 1870. Er sehnte sich nach praktischer Tätigkeit, von der er sich Anregung und Gewinn für neu in ihm aufkeimende Chor- und Orchesterwerke versprach, und kam sich, da niemand nach ihm fragte, »unnützer als jemals« vor. Offenbar hatte der Antrag, den Levi von Wien aus erhielt, sein halb entschlafenes Verlangen wieder erweckt, und ein kurzer Stillstand in seiner Produktion mag zur Vermehrung der Unlust beigetragen haben. Es war durchaus kein Scherz, daß er eifrig die Annoncen der Musikzeitungen durchforschte, um zu erfahren wo ein Posten für ihn vakant wäre. »In den Signalen Nr. 46 ist eine Stelle (Liedertafel) in Bern ausgeschrieben. Das ist wohl nur ein Männergesangverein? Nicht die eigentliche Musikdirektorstelle? Also mich geht's nichts an?« So hatte er schon im vergangenen Herbst bei Rieter angefragt, und im Februar 1870 schreibt er demselben: »Namen wie Winterthur und Zürich machen mich ganz sehnsüchtig. Es ist doch trostlos, sich in einer großen Stadt so gar unnütz herumtreiben [zu] müssen; in einer kleinen ginge das wohl gar nicht. Aber warum will man uns Poeten nur so zu gar nichts gebrauchen? ... Einige wenige Jahre schaue ich noch aus nach gesicherter Stellung!« – Ähnlich äußert er sich zu Allgeyer um dieselbe Zeit: »Unsereiner ist sehr unnütz auf der Welt. Was man hätte anständig ausfüllen können – ich z.B. einen Musikdirektor und etwaige Opern- oder Oratorien-Texte – kommt eben nicht rechtzeitig.« In der Verzweiflung hätte er jetzt vielleicht sogar die ihm früher angebotene Chormeisterstelle bei den Wiener Akademikern übernommen, obwohl es sich dabei auch nur um einen Männergesangverein handelte. Ernst Rudorff wunderte sich, daß ein Johannes Brahms daran denken konnte, für ihn im [333] Kölner Konservatorium einzutreten, als er nach Berlin gehen sollte, und Max Bruch fand es nicht weniger merkwürdig, daß Brahms sich aus seiner Freiheit in die Beschränkung der Sondershausenschen Hofkapellmeisterei sehnte, über die er Erkundigungen bei Bruch einzog, da dieser seinen Abschied genommen hatte1.

Nachdem er seine Wiener Wohnung bei Frau Favarger in der Postgasse von Hamburg aus gekündigt und nach einer kurzen Zimmergemeinschaft mit Nottebohm sich im Hotel »Zum Kronprinzen« an der Aspernbrücke einquartiert hatte, war es dem Vaterlandslosen, Unbehausten, Vereinsamten fast erwünscht, lange kein taugliches Privatlogis zu finden.

Überdies beabsichtigte er für einige Zeit nach Pest zu gehen, um, wie er an Faber schreibt, »Zigeuner zu hören«. Wahrscheinlich wollte er für eine zweite Serie »Ungrischer« Stoff sammeln, da die ersten so stark einschlugen, daß dem Verleger (Simrock) baldige Fortsetzung höchst erwünscht gewesen wäre.

Schließlich bekam er doch das Hotelleben satt und bezog an der Ecke der Ungargasse (Nr. 2) und des Heumarkts »auf der Landstraße« (III. Bezirk), im Hause »Zur Goldspinnerin« eine Wohnung, die durch ihre freie Aussicht auf die innere Stadt und die Nähe des junges Stadtparkes sich ihm empfahl. Da wartete er auf die Opern- und Oratorien-Texte, die ihn reizen, auf das Amt, das ihn seiner Untätigkeit entheben sollte. Zum Komponieren war er nicht aufgelegt; selbst Prater und Wiener Wald, die ihn sonst immer auf gute Gedanken gebracht hatten, versagten diesmal ihren Trost. Und Simrock schrieb ihm einen Mahnbrief um den anderen. Nach dem Tode seines Vaters (Dezember 1869) alleiniger Chef der Firma geworden, dachte Fritz Simrock daran, von dem kleinen stillen Bonn nach dem großen Berlin überzusiedeln. Im August 1870 führte er den Gedanken aus. Das Geschäft blühte unter ihm zusehends empor, und die Werke seines vornehmsten Autors trugen zu dem frischen Aufschwunge nicht wenig bei. Der wagemutige Verleger freute sich, den Genius früher als andere erkannt zu haben, und wollte sich als spekulativer Kopf des errungenen [334] Vorsprungs vor anderen bei Zeiten versichern. Auf ein diesbezügliches Anerbieten erwiderte Brahms im Februar 1870: »Dichten kann man einmal nicht wie spinnen und nähen. Einige verehrte Kollegen (Bach, Mozart, Schubert) haben die Welt arg verwöhnt. Aber können wir es ihnen nicht im Schönschreiben nachtun, so müssen wir uns wohl gar hüten, es im Schnellschreiben versuchen zu wollen. Es wäre auch unrecht, wenn Sie alle Schuld der Faulheit gäben. Es kommt doch mancherlei zusammen, was uns (meinen Zeitgenossen) so manches, was speziell mir das Schreiben erschwert. Möchte man uns Poeten nur nebenbei zu was anderem gebrauchen. Sie sollten sehen, daß wir durchaus selbstverständlich fleißige Naturen sind. Aber ich kann's nun bald aufgeben, nach einer ›Stellung‹ auszuschauen! – Ein Kontrakt mit Ihnen auf ›Lebensdauer!‹ Da wäre der Vorteil doch zu wahrscheinlich auf meiner Seite. Wenigstens wäre ich derjenige, der es ohne Bedenken eingehen könnte, und da tue ich's doch lieber nicht! Übrigens habe ich keine Zeit, sonst hätte ich Lust weiter zu plaudern, wie schwer das Komponieren ist, und wie leichtsinnig die Verleger sind.« Später (1872) noch einmal auf Simrocks Vermahnungen zurückkommend, bemerkt er boshaft: »Sie dürfen sich das Treiben abgewöhnen, wenn es nur einigermaßen so passabel fortgehen soll. Wenn Sie bei anderen verehrten Kollegen etwa das Schnellschreiben auf dem Gewissen haben, – bei mir bleibt es Ihnen ein sanftes Ruhekissen.«

Auch in diesem charakteristischen Schreiben, zwischen dessen Zeilen neben dem bescheidenen Autor doch der selbstbewußte, kluge und zähe Hanseate hervorblickt, der sich nicht knebeln lassen will, begegnet uns die alte Klage. Sie konnte in Wien, wo sich Brahms persönlich zu dem und jenem ausgesprochen haben mag, nicht ungehört bleiben. Das Übergewicht Herbecks, der womöglich alle öffentlichen Musikämter in seiner Person vereinigen wollte, machte sich allmählich unangenehm fühlbar. Auch mußte der Ehrgeizige selbst einsehen, daß es auf die Dauer nicht wohl anging, Direktor der Gesellschaftskonzerte, erster Hofkapellmeister in Kirche und Theater, artistischer Beirat der Hofoper zu sein und nebenbei noch mit Abonnements-Symphoniekonzerten in der Oper den Philharmonikern mit deren eigenem Orchester, dem Singverein aber mit dem Opernchor Konkurrenz[335] zu machen. Wenn Herbeck nicht dem moralischen Zwange der öffentlichen Meinung gewichen wäre und seinen Rücktritt von der Direktion der Gesellschaftskonzerte angemeldet hätte, so würden ihn endlich die Grenzen der menschlichen Physis dazu genötigt haben. Mit Wagners »Meistersingern«, die Herbeck sozusagen hinter Essers Rücken einstudierte, da der Amtsbruder, den er verdrängte, in eine Halbierung unteilbarer Pflichten willigen und Chor und Orchester dem ehrgeizigen Nachfolger zum Studium überlassen mußte, – mit dieser bedeutendsten Novität, die im neuen Hause gegeben wurde, hatte Herbeck festen Fuß in der Oper gefaßt, und vom ersten Kapellmeister bis zum allmächtigen Direktor war dann für einen Mann seinesgleichen nur noch ein Schritt.2 Das letzte von Herbeck geleitete Gesellschaftskonzert (30. April 1870) erfüllte die Aufgabe, seinen Rückzug glänzend zu decken; es war eine Musterparade der wirklichen und eingebildeten Verdienste, die er sich um das Institut erworben hatte; neben der von Herbeck ans Licht gezogenen Schubertschen h-moll-Symphonie und der Ballettmusik zu »Rosamunde« mußten die Kreuzfahrer der Lisztschen »Heiligen Elisabeth« anrücken, und der Vokalchor »Jägerglück« verschämt an die schöpferische Tätigkeit des scheidenden Dirigenten erinnern. Hellmesberger überreichte ihm den verdienten Lorbeer, das Publikum schwenkte die Tücher und rief auf Wiedersehen!

Wer sollte den Gefeierten, Unentbehrlichen ersetzen? Die Direktion der Gesellschaft schwankte lange zwischen Anton Rubinstein, Otto Dessoff und dem schon damals viel genannten Hans Richter hin und her; dann wurde auch Brahms aufs Tapet gebracht. Sich um den Posten zu bewerben, wäre ihm, so heiß er sich nach einer solchen Stellung sehnte, nicht ein gefallen. Er wartete, bis die Reihe an ihn kommen wurde, und vertrieb sich [336] die Langeweile mit Arrangements seiner Kompositionen. Die vierhändig erschienenen Ungarischen Tänze für zwei Hände zu setzen, nannte er einen Versuch und eine üble Arbeit. Einige spiele er, wie er dem Verleger mitteilt, allerdings allein, aber so frei, daß man sie schwer notieren könne, andere seien so entschieden für zweimal zwei Hände gedacht, daß sie nicht in zehn Finger hinein wollten. »Sie sollen jedoch werden,« gelobt er. Auch seine beiden Klavierquartette bearbeitete er für das beliebte à quatre mains3, kurz er tat alles, um seine Ungeduld zu bemeistern und sich dem Herrn Verleger willig zu zeigen. Nur von neuen »intimen« Liedern, wie die an B.F. in Wien adressierte liebliche musikalische Scharade, wollte er nichts hören und scherzte: »Ich verspreche Ihnen bei meinem Hinscheiden eine schöne Sammlung, intimer Lieder (zu hinterlassen. Einstweilen und mit Namensunterschrift kann man doch nicht mehr sagen, als etwa in den ›Liebesliedern‹ steht«. Dem Wiener Konzertpublikum rief er sich als Pianist ganz nebenbei in Erinnerung, indem er in den von J.M. Grün, dem Antagonisten Hellmesbergers, veranstalteten Kammermusik-Soireen sein g-moll-Quartett spielte.

So vergingen Wochen und Monate. »Neuigkeiten aus Wien«, schreibt Brahms im Juni seiner Schülerin Marie Geisler4, die als Frau Professor Grün in Offenbach a.M. einem Damenchor »Anmut und Würde« und das Evangelium Johannis (Brahms) predigte, »Neuigkeiten aus Wien werden Ihre schönen Schülerinnen Ihnen genugsam mitteilen – von mir werden sie nichts wissen; ich aber auch nicht. Nun wird der Sommer allgemach zu heiß, und ich denke, später als sonst, ans Abreisen.« Wir ahnen, was ihn in Wien solange zurückhielt. Wie sehr ihn die Angelegenheit beschäftigte und aufregte, ist daraus zu ersehen, daß er Levi, der nach Italien reisen wollte, eigens ankündigte, er werde ihn bald um Rat angehen. Er hoffte den Freund in München zu treffen. [337] Dorthin mußte er, wenn seine für die Aufführungen der »Walküre« und des »Rheingold« vom 14. und 17. Juli5 vorausbestellten Theaterbillets nicht verfallen sollten, in der zweiten Juliwoche abreisen; Arthur Faber begleitete ihn. Aber Levi war von der Direktion der »Walküre« zurückgetreten, da Wagner ihm erklärte, daß er mit der Münchener Aufführung aus guten Gründen nichts zu tun haben, sie aber auch – des Königs von Bayern wegen – nicht verhindern wolle6. Das Terrain blieb Franz Wüllner überlassen, der, seit 1864 als hervorragender Musikpädagoge in München tätig, als Amtsnachfolger Hans von Bülows das »Rheingold« im Jahre vorher unter besonderen Schwierigkeiten herausgebracht hatte. Durch Wüllner, mit dem Brahms, wie wir uns erinnern, schon 1853 am Rhein verkehrte, lernte er den ausgezeichneten Komponisten und Musiktheoretiker Josef Rheinberger kennen, der eine Professur an der Münchener Musikschule bekleidete7. Bald gehörten auch der urmusikalische Heinrich Vogl, der Heldentenor der Münchener Oper (ein ebenso vorzüglicher Oktavio und Tamino, wie Tristan und Tannhäuser), der originelle Klarinettist Karl Bärmann und der ewig junge Generalmusikdirektor Franz Lachner, der Zeitgenosse und Freund Schuberts und Beethovens, zu Brahms' näherem Umgange. Noch manche andere künstlerische Zelebrität Isar-Athens trat in Beziehungen zu ihm, und [338] es schien sich ein gutes Verhältnis zu der Lachner- und Wagnerstadt anzubahnen. Unter den neugierigen Fremden, die im Hof- und Nationaltheater zusammenströmten, um nach dem »Sängerinnen-Aquarium« des »Rheingolds« das »Luftkarussell« der »Walküre«, den Wasser- und den Feuerzauber zu bewundern, befanden sich auch sachlich interessierte Künstler wie Joachim und Liszt; »on m'assure que Joachim, Brahms et d'autres hostiles étaient aussi dans la salle« berichtet Liszt. Zu ihrer gegenseitigen Überraschung trafen die feindlichen »Parteihäupter« auf einer glänzenden Soiree zusammen, die der Hoftheaterintendant Baron Karl von Perfall den Künstlern und Gästen zu Ehren gab. Brahms, der erst unlängst den Bosheiten Wagners zur Zielscheibe gedient hatte (die Schrift über das Dirigieren erschien im November und Dezember 1869 zuerst in der »Neuen Zeitschrift für Musik« und im März 1870 als selbständige Broschüre), ließ sich dadurch seine Freude nicht verderben, die er an den vielen hervorragenden Schönheiten der »Walküre« fand. Vor allem bewunderte er den grandiosen ersten Akt und die Todesverkündigung im zweiten und hielt mit seiner Empfindung, namentlich gegen die Verkleinerer Wagners nicht zurück, wenn er auch zu nahen Freunden, wie zu Joachim, seine Bedenken gegen das Musikdrama ebenso unverhohlen aussprach. Wie er musikalisch auf die Fragmente des »Nibelungenringes« reagierte, werden wir noch sehen. Von den Strapazen der Münchener Festtage gedachte er sich auf einer Pilgerfahrt nach Ober-Ammergau zu erholen. Ob er das Passionsspiel wirklich gesehen hat, bleibt eine offene Frage. Wenn dies der Fall war, so kann es keinen tieferen Eindruck bei ihm zurückgelassen haben, da er weder zu Levi noch zu irgendeinem anderen ein Wort darüber verlor. Sicher ist, daß ihn Faber, der nach Wien zurück mußte, über den Starnbergersee bis Seeshaupt begleitete. Möglicherweise schreckte ihn unterwegs das Gerücht von der Weiterfahrt ab, Christus, Petrus und der eine Schächer seien zum Militär einberufen worden, und die Spiele könnten daher nicht fortgesetzt werden. Die Reise nach Oberbayern fiel fast unmittelbar mit der Kriegserklärung Frankreichs zusammen. Wahrscheinlich blieb Brahms ein paar Tage bei den Gebrüdern Lachner, die Sommer für Sommer in Bernried am Starnbergersee wohnten,[339] ehe er sein Versprechen erfüllte, Joachim in Salzburg zu besuchen, mit dem er sein Streichquartett in a-moll durchnehmen wollte. Ein Brief an Faber liegt vor mit dem Poststempel »Salzburg 25. Juli 1870«, in welchem er bittet, seinen Koffer »nochmals hierher zu schicken: Salzburg poste restante, etwaigen Brief durch Joachim, Villa Maccaffri.« Er hatte also seinen Koffer bereits nach Wien abgehen lassen, brauchte ihn aber, weil er eine neue Reise oder einen längeren Aufenthalt in Salzburg vor hatte. »Ich bitte dies recht schleunigst zu tun, damit ich baldmöglichst Freiheit habe, hier zu bleiben – oder wohin zu gehen.« Wohin es ihn damals trieb, erfahren wir aus dem schon öfters nachgeschlagenen Tagebuche Georg Henschels und finden es in den Tagebüchern Klara Schumanns bestätigt.

Wie Henschel berichtet, saß er am 6. Jahrestage der französischen Kriegserklärung mit Brahms auf der Insel Rügen bei einer Flasche Champagner zusammen. Beide gerieten in die hellste patriotische Begeisterung hinein. Da erzählte Brahms, sein erster Gedanke damals sei gewesen, zu Frau Schumann zu gehen, die ganz ohne männlichen Schutz in dem bedrohten Baden-Baden war. »Ich war so begeistert«, erzählt er weiter, »daß ich fest entschlossen war, nach der ersten großen Niederlage der Deutschen als Freiwilliger mitzuziehen, und hatte die feste Überzeugung, auch meinen alten Vater dort zu treffen. Nun, Gottlob, daß es anders gekommen ist.« Hier hört man den Sänger des Triumphliedes. Brahms hätte gern die Rückreise nach Wien auf dem Umwege, wenn nicht über Frankreich, so doch über Baden-Baden gemacht, um seiner Freundin Mut zuzusprechen. Er hatte seine Ankunft in Baden-Baden bereits angemeldet, wurde dort aber vergeblich erwartet. Am 28. Juli traf sein Absagebrief bei Frau Schumann ein. Die Eisenbahnverbindungen waren völlig unterbrochen, und er mußte die Freundin ihrem Schicksal überlassen.

In der Tat war Frau Klara übel daran. Noch völlig außer Fassung gesetzt durch die Eröffnung eines Nervenarztes, der ihren Ältesten, Ludwig, für unheilbar geisteskrank und rückenmarksleidend erklärt hatte, sah sie sich schon wieder von dem Verlust ihres zweiten Sohnes Ferdinand bedroht, den sie für das Vaterland hingeben mußte. Ende August marschierte Ferdinand [340] nach Metz und brachte den Keim seines frühen Todes aus dem Feldzuge mit. Was die gefährdete Grenze betraf, so wurde zwar von Anfang an, nachdem die Deutschen den Franzosen das Präveniere gespielt hatten, ein Vordringen des Feindes in deutsches Gebiet für undenkbar angesehen; aber man hörte doch in Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden den Kanonendonner über den Rhein herüber, und wenn auch die Kurverwaltung alles tat, um den Fortbestand der Saison zu sichern, so nahmen die Badegäste doch scharenweise reißaus und ließen sich selbst von den schönsten Wiener Walzern, die Johann Strauß allabendlich mit seiner Kapelle im Kiosk zum besten gab, nicht zum Dableiben bewegen.

In dem Salzburger Briefe spottet Brahms über die Langsamkeit, mit welcher die Direktion der »Gesellschaft der Musikfreunde« eine doch auch für sie äußerst wichtige Angelegenheit betrieb. Er komme nicht gleich, meint er, nach Wien, obwohl er schwerlich so lange werde ausbleiben können, bis jene Herren in dem von ihnen beliebten Schritt die Sache zu Ende gebracht haben würden. Eine kontraktmäßige schriftliche Zusicherung, ohne welche er nichts unternehmen wolle, werde er kaum erhalten. Mündliche Versprechungen seien wohlfeil und gälten ihm für nichts; die Art, wie das Komitee vorangehe, erwecke wenig Vertrauen. Als er dann nach Wien kam, trat die Sache nur in ein neues Stadium der Verschleppung. Was anfangs pure Trägheit und Indolenz gewesen sein mag, wurde jetzt bei einer Fraktion des Vorstandes ein wirksames Obstruktionsmittel, dessen man sich bediente, um den malitiösen »Preußen« nicht ans Ruder kommen zu lassen. Die Situation verschlimmerte sich noch, als Hanslick am 13. Oktober sie in der »Neuen freien Presse« kritisch beleuchtete, wobei er allerlei Streiflichter auf ungenannte, aber wohlbekannte dunkle Ehrenmänner warf, die diese absolut nicht vertrugen. Daß er offen für Brahms eintrat, erregte den Unwillen der Clique Herbeck-Hellmesberger, die ihre Vertreter im Direktorium hatte, und da man Charakter zu zeigen glaubt, wenn man sich eigensinnig auf den Justament-Standpunkt stellt, so wurde das Definitivum hintertrieben und in das beliebte Provisorium umgewandelt. Was Hanslick mit Recht seinem Kandidaten nachrühmte: die Unerschütterlichkeit seiner Prinzipientreue und den sittlichen Ernst seiner künstlerischen Auffassung, dazu seinen [341] von aller persönlichen Eitelkeit oder Gewinnsucht freien Geist und seine mit technischer Meisterschaft gepaarte seltene allgemeine Bildung, war in den Augen der Gegner, denen gerade alle jene Eigenschaften mangelten, nichts weniger als eine Empfehlung. Von Hanslick erfahren wir, daß die Fragen, die Brahms vorläufig an die Direktion gestellt hatte, und deren zögernde und ungenügende Beantwortung ihm ein übles Vorzeichen gewesen war, nur künstlerische, keine persönlichen oder materiellen Anliegen betrafen. Im Schoße der Direktion war der weise Beschluß gefaßt worden, die Agenden des Konzerttellers und des Chormeisters des Singvereins zu trennen. Brahms sollte die artistische Leitung der Konzerte, Ernst Frank, der bisherige Chordirigent der Hofoper, die des Singvereins bekommen. »Wär' nicht der Einfall so verwünscht gescheit, man wär' versucht ihn herzlich dumm zu nennen.« Ob es dem Scharfsinn der Direktion entging, daß ein solches Anerbieten einem Mißtrauensvotum in optima forma zum Verzweifeln ähnlich sah? War ja doch der Singverein die Seele der Gesellschaftskonzerte, und wenn er sie bisher etwa nicht gewesen wäre, so hätte gerade ein Brahms ihn dazu gemacht! Da er sich weder mit Frank, dem er in der Folge freundschaftlich nahe trat, verfeinden, noch andere mißliche Konsequenzen des sonderbaren Direktionsbeschlusses auf sich nehmen wollte, verzichtete Brahms schweren Herzens auf die ihm angetragene Stellung, und der verwaiste Stab der Herrschaft fiel dem für solche Fälle immer in der Reserve stehenden Hellmesberger in die interimistische Dirigentenhand, der er dann bald wieder entglitt. Brahms und die Wiener Freunde hofften, daß die Verhältnisse in der »Gesellschaft« sich zu seinen Gunsten ändern würden, und ihre Hoffnung sollte sie nicht täuschen, wenn es auch nicht so schnell ging, wie sie wünschten.

Am 22. Januar 1871 spielte Brahms sein Klavierkonzert bei den Wienern Philharmonikern unter Dessoff. Außer ihm war Klara Schumann zwei Jahrzehnte hindurch die einzige gewesen, die sich mit dem verrufenen Jugendwerke befaßte; es lag noch immer, in Orchesterstimmen gedruckt, wie Blei bei seinem Verleger. Erst als der Komponist neuerdings mit dem Konzert auf Reisen [342] ging, und auch Künstler wie Kirchner und Theodor Leschetizky8 sich seiner annahmen, konnte Rieter daran denken, es in Partitur und Arrangements herauszugeben.

In Wien gelangte das Konzert zu allgemeiner Anerkennung, als Brahms es drei Jahre später (1874) wiederholte. Eine glänzende Rehabilitation aber erfuhr ebendort sein »Deutsches Requiem«, das er am 5. März 1871 im Gesellschaftskonzert leitete. »Erste vollständige Aufführung unter Leitung des Komponisten« meldet der Zettel. Marie Wilt und Dr. Kraus sangen die Soli. Der Singverein, froh, die energische Hand eines berufenen Dirigenten über sich walten zu sehen, hatte sich an den Chören begeistert und zeigte, was er unter günstigen Umständen zu leisten vermochte; der vielbespöttelte Orgelpunkt, der das Werk 1867 zu Falle gebracht hatte, befremdete, in den Baßinstrumenten diskret abgedämpft, niemand mehr, und ein unbestrittener Erfolg gewährte dem Künstler Genugtuung für das ihm früher zugefügte Unrecht. Eine Anmerkung des Programms entschuldigte die Abwesenheit des erkrankten Direktors Hellmesberger, für den Ernst Frank eintrat. Frank war inzwischen Chormeister des »Akademischen Gesangvereins« geworden und führte, wie schon im vorigen Kapitel erwähnt, am 19. März die »Rhapsodie« auf. Unmittelbar nach dem Konzert reiste Brahms, wohin es ihn gewaltig zog, in die deutsche Heimat.

Nach seiner Art hatte er sich auf diese patriotische Heimfahrt ganz besonders vorbereitet. Er reiste nicht allein. Sein gewaltigstes Lied begleitete ihn, in dem er den brausenden Jubel des gesamten deutschen Volkes eingefangen hatte. »Ich gehe nächstens nach Deutschland«, schrieb er schon im Februar an Dietrich, »ich fürchte mich fast. Wir draußen haben uns gewöhnt, nur zu jubeln über das, was vorgeht. Euch ist der Ernst und Schrecken dieser schönen und großen Zeit doch entsetzlich nahe vor die Augen getreten, und Ihr mögt etwas feierlich dreinschauen. In Bremen sehen wir uns wohl jedenfalls. Du weißt wohl, daß ich den Eingangs-Chor zu einem, Triumphlied! an Reinthaler geschickt [343] habe. Er klagt über seinen schwachen Chor. Könntest Du nicht einige Freiwillige von Oldenburg schaffen, die die achtstimmigen Forte mitsingen? Schwer ist es nicht, nur forte.«

Seine Furcht war unbegründet. Auch in Deutschland verschlang der Jubel über den Sieg der gerechten Sache die stillere Klage über die heiligen Opfer, welche das für seine höchsten Güter in den Kampf geeilte Volk auf dem Altar des Vaterlandes hatte darbringen müssen. Das Vaterland war gerettet und das Volk geeinigt. Nicht äußerlich, durch die ewig schwankende Machtpolitik eines eroberungslustigen, ländergierigen Herrschers unter ein morsches Szepter gezwungen, sondern innerlich verbunden und verwachsen durch Blut- und Waffenbrüderschaft, durch Sprache, Brauch und Sitte, durch das Bewußtsein seines lange unterdrückten, verkannten Wertes, und durch das wiedererweckte, die alte Zwietracht in junge Liebe umwandelnde Gemeingefühl, erhob es sich, um Zeugnis zu geben von seiner Größe, Kraft und Herrlichkeit, ein Riese, der sich nur einen Kopf, den Bismarcks, aufgesetzt hatte, mit tausend Armen ihm zu dienen. Deutschland hatte aufgehört, ein geographischer Begriff zu sein, es war ein Reich geworden, und dieses im Geiste und in der Wahrheit bestehende, nicht bloß durch bemalte Grenzpfähle umzirkte Reich unterschied sich im innersten Wesen von dem ehemaligen römischen Reiche deutscher Nation, in welchem die Pfaffen, Junker und Schranzen das große Wort führten und jeder Fremde dreinreden durfte, der sich das Recht dazu anmaßte. Das ausgleichende Fatum der Geschichte hat es gefügt, daß der Neffe des unersättlichen Welteroberers, der Deutschland einst in Elend und Schmach gestürzt, der mittelbare Urheber seiner stolzesten Wiederaufrichtung wurde, daß sich Napoleon III. besiegen und gefangen nehmen lassen mußte von dem Sohne derselben Königin Luise, der sein gefühlloser Oheim das schwerste Herzeleid, die tiefste Demütigung angetan hatte.

Brahms bedauerte es, den Entscheidungstag von Sedan nicht in Deutschland mitgefeiert zu haben, an jenem 3. September 1870, als die Nachrichten von der siegreichen Schlacht, der Gefangennahme Napoleons und der Kapitulation der französischen Armee eingetroffen waren. Da wogte unter Glockengeläut und Kanonendonner die Menge singend und jauchzend vom Morgen [344] bis zum Abend durch die fahnengeschmückten Straßen der Städte, da ruhte wie am Sonntag die Arbeit, da zeigte sich hoch und nieder, alt und jung, groß und klein von dem einzigen Gefühle patriotischer Begeisterung beseelt, das so mächtig war, daß die Leute einander mit Tränen in den Augen umarmten, und keiner mehr daran dachte, was ihn von dem Nachbar trennte. »Mit welchen Gedanken und Empfindungen fährt man durch das herrliche Land, wie bewegt und gerührt, wie froh und stolz – mir wird es doch mein Lebtag ein Ärger sein, daß ich mich im vorigen Jahre, freilich durch mancherlei Maßgebendes, abhalten ließ, nach Deutschland zu gehen. Jetzt muß ich nachgenießen; aber ich genieße auch wie ein Kind – wenn ich chirurgische Briefe lese oder französische Gefangene sehe«9.

Ähnlich spricht sich der sonst, was seine Gefühle angeht, so Zurückhaltende zu anderen Freunden aus. »Hier beabsichtigt man«, schreibt er im April von Hamburg an Levi, »auch eine unentgeltliche Aufführung des Requiems. Neulich haben wir noch ein ff zum Schluß gemacht; ich habe Veranlassung genommen, nach Deutschland zu gehen. Du hast recht, daß ich eben durchaus nach Deutschland mußte. Ich mußte mein Teil vom Jubel haben, es litt mich gar nicht länger in Wien ... Es lebe Bismarck! Darin gipfelt sich, was uns außer uns bewegt.« Und an Faber: »Ich habe noch massenhaft französisches Gesindel und prächtige deutsche Soldaten auf dem Weg nach Frankreich gesehen, und das froheste Gefühl läßt einen nicht los, wenn man durch diese schönen Länder fährt; zum ersten Mal ergrünt wieder alles, – was liegt dazwischen, was ist ihnen erspart worden! ...« Sein Groll gegen die Franzosen, von denen gerade eine Menge verdächtigen Volkes, Zuaven und Turkos, ihm zu Gesicht gekommen sein mochte, wurzelte tief in den Erinnerungen seiner Kindheit10 und verleitete[345] den Gerechten zu mancher Ungerechtigkeit. Mit der Verurteilung dieses Charakterzuges, ohne den ein Werk wie das »Triumphlied« kaum hätte geschaffen werden können, wird man Brahms nicht kränken wollen.

Wir empfinden heute anders als 1870 und haben vielleicht auch damals unseren Feind nur so lange gehaßt, bis er geschlagen war. Daß aber Brahms mit seinem unversöhnlichen Groll nicht allein stand, können wir aus Billroths Briefen erfahren, wenn dieser im Juni 1871 an Lübke schreibt: »Wie Sie den Franzosenhaß in Deutschland leugnen können, begreife ich nicht. Haben Sie denn nicht von Ihren Großeltern in Ihrer Jugend immer wieder und wieder gehört, wie dieses bestialische Volk uns und unser Land aussog? Hat man Ihre Phantasie nicht ebenso wie in meiner Familie und in der Familie meiner Frau in der Kindheit mit den Greuelszenen und Brutalitäten erfüllt, die die Franzosen bei uns vollführten? ... In Pommern und der Mark Brandenburg, kann ich Sie versichern, sind wir so recht systematisch im Franzosenhasse erzogen; abgesehen davon, daß Friese, Mecklenburger und Pommer jede andere Rasse als die ihrige mit Mißtrauen auch heute noch betrachten .... Ich hatte das alles auch vergessen oder verträumt; doch als es losging, da ist in mir wieder die Jugend lebendig geworden«11.

Mit dem »fortissimo« zum Schlusse des Requiems, von dem Brahms zu Levi redet, ist nichts anderes gemeint, als das »Triumphlied«. Das gigantische Werk ist im Herbst 1870 unter dem frischen Eindruck der deutschen Siege konzipiert und begonnen und im Sommer 1871 nach der Kaiserproklamation und dem Friedensschlusse beendet worden. Ursprünglich führte es den Untertitel »Auf den Sieg der deutschen Waffen«. An unserer Zeitbestimmung werden wir uns nicht irre machen lassen dadurch, daß Brahms am 12. Dezember 1870 an Reinthaler schrieb: »Wie große Sehnsucht habe ich, nach Deutschland zu kommen, ich darf nicht davon anfangen .... Könnte ich was, und hätte auch noch Mut, ich schriebe ein gutes Te Deum, und dann führe ich nach Deutschland. Aber desto besser man das Schreiben versucht [346] hat, desto leichter läßt man's wohl – bei einem ordentlichen Kerl ist eben von Versuchen nicht die Rede.« Reinthaler kannte den Freund genau genug, um zu vermuten, daß Brahms, da er das Te Deum erwähnte, es schon so gut wie komponiert hatte. Sonst hätte er ganz gewiß nichts davon gesagt; er wollte nur nach seiner Art auf den Strauch schlagen und sich zureden lassen. Niemand konnte freundlicher, verständiger und überzeugender darauf erwidern als Reinthaler: »Freilich!! welch eine Zeit! Meine Frau sagt immer, Du seist heimlich mitgegangen ins Feld; ich meinte, Du sollst Dich doch der Welt noch aufbewahren! – Lieber Brahms! Mache Dich auf! In Deinem Gott werde Licht! Schreib das, Te Deum!, das Du schreiben mußt. Es ist meine felsenfeste Überzeugung, daß das die zweite große Tat Deines Lebens sein muß. Wir waren nie zusammen – ›im Gespräch von Dir‹ hier, – ohne daß ich und meine Frau daran als eine ganz notwendige Sache dachten. An mich ist auch der Gedanke herangetreten, – allein ich könnte es nicht so – und jetzt kann ich's gar nicht – aber Du kannst es und Du mußt es. Laß es den Zwillingsbruder des Requiems sein!« Zuletzt fragt Reinthaler dann wie zufällig und unabsichtlich: »Sollte das Te Deum nicht wirklich schon im Werke sein? Alter schweigsamer Mensch!« Brahms spielte dann weiter den Überraschten, Gleichgültigen. Warum ihm Reinthaler nicht früher geschrieben, daß er auf seine Mitwirkung in Bremen rechne? Er hätte dann den Karneval doch vielleicht besser benützt. Jetzt, Februar 1871, habe es ihn unglaubliche Überwindung gekostet, den beifolgenden Chor aufzuschreiben – »eine meiner politischen Betrachtungen über dies Jahr! Den weiteren Text findest Du im 19. Kapitel. Laß jedenfalls gleich hören, ob, – daß es möglich ist, den Chor (etwa statt des Händelschen Halleluja) zu singen.« Mit diesen Worten begleitet er den ersten Teil des Liedes, den er (in einem gleichzeitigen Brief an Dietrich) den Eingangschor dazu nennt. Das alles klingt so ruhig, so indifferent, so geschäftsmäßig, und doch drängte es ihn, was er in Begeisterung empfangen und geschaffen, dem geliebten Vaterlande mitzuteilen, für welches er nicht mit Blut und Leben hatte einstehen dürfen, und doch brannte er darauf, die Wirkung seiner Komposition, die sich von allen [347] anderen unterschied, zu erproben. Die Freudigkeit seines Gemütes und die göttliche Inspiration seines Genius, der ohne langes Besinnen Plan und Ausführung wie Blitz und Donner einander folgen ließ, hätten ihm dafür bürgen können, daß er keinen Fehlgriff getan hatte. War er doch um den Text zu seinem »Te Deum« keinen Augenblick verlegen gewesen! Jenes »19. Kapitel«, in welchem Reinthaler das Weitere nachlesen sollte, war für ihn ein ganz besonderes Kapitel, das 19. Kapitel schlechthin. Es bedurfte keiner näheren Angabe, wo es hingehöre. Man brauchte ja nur mit Brahms das Buch der Bücher aufzuschlagen, um das Gesuchte zu finden. Und man brauchte nur dasselbe, bei der Disposition des »Deutschen Requiems« beliebte Verfahren der angewandten Bibelwißkunst gutheißend zu erneuern, um zu der wunderbarsten analogia fidei, zu der verblüffendsten Übereinstimmung zwischen den Zeitereignissen und den Sätzen der heiligen Schrift zu gelangen!

Im neunzehnten Kapitel der Apokalypse steht geschrieben:

»Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja! Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott unserm Herrn! Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, daß er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbet, und hat das von ihrer Hand vergossene Blut seiner Knechte gerochen.« Was die Engel im Himmel dereinst über den Fall Babylons als »Triumphlied der Auserwählten« sangen, das konnten nach so und so viel tausend Jahren auch die Auserwählten singen, welche den Fall des modernen »Seine-Babel« erlebten. Volkesstimme löste die Stimme Gottes und seiner Heerscharen ab. Die Weissagungen und Offenbarungen hörten nicht auf: St. Johannes hatte den Untergang des neuen Babylons prophezeit, als er den des alten feierte, und sein Täufling, der Hamburger Bürgerssohn, der in der Geschichte der Stadt Bescheid wußte, jubelte, als das Blut seiner Väter gerochen wurde. Ja, er haßte die leichtblütigen, esprit- und temperamentvollen Franzosen als Windbeutel, Großsprecher und Phrasenmacher, und ihre herrliche Hauptstadt, die er niemals zu Gesicht bekam, war ihm ein Markt von Alfanzereien und Nichtigkeiten, eine Brutstätte perverser Ideen, ein Pfuhl von [348] Lastern, Verbrechen und Scheußlichkeiten. »Von Paris ist uns selten Gutes gekommen«, pflegte er geringschätzig zu sagen, wenn irgend ein Modetand, eine neue Richtung der Kunst und Literatur von dort importiert wurde. Anstatt seine Landsleute zu verachten, die sich selbst zu Affen der Franzosen machten und alles gläubig kauften, bewunderten und nachahmten, was ihnen von pfiffigen Spekulanten zugeschleudert und aufgeschwatzt wurde, schalt er ingrimmig über die Verderber der deutschen Sitten und des deutschen Geschmackes, welche von dem ohne ihr Zutun angerichteten Schaden kaum eine Ahnung hatten.

Brahms hätte am liebsten das ganze Kapitel aus der Offenbarung Johannis der Partitur seines Triumphliedes vorangedruckt gesehen. Das ging indessen ebensowenig an, wie es statthaft gewesen wäre, die Kraftausdrücke des heiligen Textes von einem gemischten Chore vor einem ebenso gemischten, noch empfindlicheren Publikum singen zu lassen. Er mußte sich damit begnügen, auf dem Titelblatte des Werkes die Quelle des Textes genau anzugeben, was er beim »Requiem« nicht getan hatte; jeder sollte dort nach-und weiterlesen wie Reinthaler, damit man wisse, wie es gemeint war.

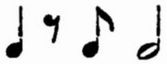

In dem Chor »Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte« (auf Seite 16 der Partitur) findet sich ein ausdrucksvolles, stark all' unisono hervorgehobenes Orchesterthema, das nur ein einziges Mal vorkommt und nicht weiter verwendet wird. Es lautet:

und ergänzt den zweiten Vers des neunzehnten Kapitels in ganz besonderer Art. Wer den Text mit der Musik vergleicht, bemerkt leicht, welche Worte hier gesungen, aber nicht gesagt werden. Brahms hat diese Stelle zu seiner stillen Genugtuung und geheimen Wonne in sein Heldenlied hineingeschmuggelt.12

[349] Außer den oben angeführten, durch gesperrten Druck hervorgehobenen Worten komponierte Brahms noch die Verse: »Lobet unsern Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide, kleine und große« .... »Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen« .... »Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben« .... »Und ich sahe den Himmel aufgetan, und siehe: ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit« .... »Und tritt die Kelter des Weins des grimmigen Zorns des allmächtigen Gottes« .... »Und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleide und auf seiner Hüfte: ein König aller Könige und ein Herr aller Herren« ....

Das gerechte Gericht der göttlichen Vergeltung hatte den Erbfeind der deutschen Nation ereilt und das stolze Babel an der Seine gedemütigt. Vom Himmel herab sandte der Herr den Vollstrecker seines Willens, daß er mit Gerechtigkeit streite. Er reitet das weiße Pferd, auf welchem auch der erste apokalyptische Reiter sitzt, dem die Krone und der Sieg gegeben war13, und er tritt die Kelter des grimmigen Zornes, so daß, wie es an einer anderen Stelle der Offenbarung heißt14, »das Blut bis an die Zäume des Pferdes ging«. Wer ist dieser König aller Könige und Herr aller Herren? Brahms hat die Frage mit dem Namen beantwortet, den er auf das Kleid seines Werkes schrieb. Auf dem Widmungsblatt der Partitur sehen wir die deutsche Kaiserkrone im Strahlenglanze eines zwölfzackigen Sternes schweben und lesen darunter die Worte: »Seiner Majestät Kaiser Wilhelm I. ehrfurchtsvoll zugeeignet vom Komponisten.« Er hatte diese Anordnung selbst getroffen (»wenn es geht, hätte ich wohl am liebsten auf dem Widmungsblatt simpel: Dem deutschen Kaiser ad libitum Wilhelm I., darüber die Krone, den Adler oder das Reichswappen – das nicht auf dem Titel ist«15 und sich die Autorisation dazu [350] vom Kaiser selbst erbeten. Der Brief, den er an Wilhelm I. richtete, und dessen Beförderung Joachim übernahm, lautete:

»Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster,

Allergnädigster Kaiser und Herr!

Die Errungenschaften der letzten Jahre sind so groß und herrlich, daß es demjenigen, dem es nicht vergönnt war, die gewaltigen Kämpfe für Deutschlands Größe mitzukämpfen, um so mehr ein Herzens-Bedürfnis sein muß zu sagen und zu zeigen: wie beglückt er sich fühlt, diese große Zeit erlebt zu haben.

Durchaus gedrängt von diesen lebhaften Gefühlen des Dankes und der Freude, habe ich versucht ihnen in der Komposition eines Triumphliedes Ausdruck zu geben.

Meine Musik ist auf Worte aus der Offenbarung Johannis gesetzt, und wenngleich wohl nicht zu verkennen, was sie feiern soll, so kann ich doch den Wunsch nicht unterdrücken, durch ein äußeres Zeichen, womöglich durch die Vorsetzung des Namens Eurer Majestät, die besondere Veranlassung und Absicht dieses Werkes zu nennen.

So wage ich denn ehrfurchtsvollst die Bitte auszusprechen, Eurer Majestät das Triumphlied bei seinem Erscheinen im Druck verehrend zueignen zu dürfen.

Euer Kaiserlichen und Königlichen Majestät

alleruntertänigster

Johannes Brahms«.

Das Gesuch wurde an allerhöchster Stelle genehmigt, und nachdem der Komponist beim Erscheinen des »Triumphliedes« dem Kaiser ein gedrucktes Exemplar der Partitur hatte überreichen lassen, lief aus dem »Geheimen Civil-Cabinet Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs von Preußen« folgendes Dankschreiben bei Brahms ein:

»Berlin, den 10. Dezember 1872.

Des Kaisers und des Königs Majestät haben das in diesen Tagen von Ew. Wohlgeboren eingereichte Dedikations-Exemplar Ihrer Composition ›Triumphlied‹ huldreichst entgegenzunehmen und mich zu beauftragen geruht, Sie unter dem Ausdrucke des Dankes für die Einsendung zu dem nach sachverständigem [351] Urtheile mit dieser Composition von neuem errungenen künstlerischen Erfolge in Allerhöchst Ihrem Namen zu beglückwünschen.

Es gereicht mir zu besonderem Vergnügen, mich dieses Auftrages hiermit zu entledigen.

Der Geheime Kabinets-Rath.

gez. von Wilmowski.

An den Componisten Herrn Johannes Brahms,

Wohlgeboren in Wien«16.

Eine weitere Auszeichnung erhielt Brahms nicht, es müßte denn die zwei Jahre später erfolgte Ernennung zum Mitgliede der Königlichen Akademie der Künste in Berlin mit der Widmung des Triumphliedes zusammenhängen. Der kaiserliche Dank war ohne Zweifel in den Augen des glühenden Patrioten die würdigste und ehrenvollste Beantwortung seines einfachen Briefes.

Denn so schreibt kein Stellen- oder Ordensjäger, sondern ein Mann und Künstler, der seiner Verehrung für den Heldenkaiser kräftigen Ausdruck geben will und, um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, die dem namenlosen Kinde seiner Phantasie begegnen könnten, den allerhöchsten Landesherrn zu Gevatter bittet. Zwar hat er in dem Werke selbst mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln angedeutet, wen und was er besingt, aber diese Andeutungen sind so zarter und verschämter Natur, daß sie weder der Leser der Partitur, noch der Zuhörer im Konzertsaal sogleich bemerkt. Im ersten Satze spielt das Hauptthema auf »Heil Dir im Siegerkranz« an, im zweiten Teile des zweiten wird der Anfang des Chorals »Nun danket alle Gott« zitiert, der hier für eine historische Reminiszenz eintritt. Nach der siegreichen Schlacht bei Leuthen, am Abend des 5. Dezember 1797, ließ Friedrich der Große das ermattete Heer auf dem Schlachtfelde zurück und setzte allein mit einem Haufen Husaren dem geflohenen Feinde nach, um das Abbrechen der Brücken zu hintertreiben. »Viele der braven Kriegsmänner, von Hunger, Frost und Mattigkeit überwältigt, sanken auf den feuchten Boden hin. Ringsum stöhnten Verwundete. Bei jedem Schritte stieß man auf [352] Leichen. Die Dunkelheit der Nacht machte die große Szene noch schauerlicher. Auf einmal fing ein Soldat an laut und langsam zu singen: ›Nun danket alle Gott!‹ Von denselben Gefühlen ergriffen, fielen die Spielleute mit den Instrumenten ein, und in einer Minute sang das ganze Heer das kräftige Lied mit. Es war ein kriegerischer Auftritt von der feierlichsten Erhabenheit. Mit neuem Mute belebt, verließen die Streiter ihr Siegesgefilde und zogen noch an demselben Abende ihrem Führer nach.«17.

Gewiß hätte Brahms mit Leichtigkeit deutlicher werden können, zumal was die Huldigung des Siegers anbetrifft. Aber sei es, daß er nicht als Nachahmer Webers angesehen werden wollte, der das »Heil Dir im Siegerkranz« zum Schlußeffekt seiner Jubelouverture verbraucht hat, oder daß ihn die englische Abkunft der preußischen National-Hymne noch mehr genierte als deren zeremonieller Menuettschritt – er verquickte schon in der kurzen Instrumentaleinleitung die aus dem Drei- in den Vierviertel-Takt übersetzte Melodie viel zu gründlich mit anderen Themen, als daß irgend ein König oder Kaiser Ursache gehabt hätte, sich für diese Schmeichelei zu bedanken:

Die Noten von »God save the King«:

sind zwar da, und auch ungefähr in derselben Reihenfolge, aber der Oktaven-Ansprung der Streicher (a) und das hellschmetternde, an einen alten Reitermarsch erinnernde Signalmotiv (c) verstellen die Melodie, aus welcher sie abgeleitet worden sind, bis zur Unkenntlichkeit; [353] wären nicht die drei Markatozeichen (b), man würde ihr nie auf die Spur gekommen sein. Monarchen und Auditorien verlangen den Respekt etwas stärker aufgetragen.

Das »Halleluja« des Chors nimmt die Motive auf und variiert sie in rhythmischer Weise; aus b und c formiert sich ein besonderer Satz zu den Worten »Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott unserm Herrn«:

Zu den Hallelujarufen gesellen sich Fanfaren und betonen den Charakter des Siegesfestes auf kriegerischer Grundlage. Mit dem Verse:

»Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte«

sammelt sich der gern polyphon ausschwärmende Doppelchor zur einheitlichen homophonen Masse. Die Tonart, welche bisher meist D-dur auf Tonika und Dominante festhielt, wechselt, ein strenges g-moll erhöht den feierlichen Ernst, in reicher Modulation und mit geteilten Stimmen geht der Chor dann nach D-dur zurück, leise klopft das Halleluja an, und das »Heil und Preis« wird gesteigert wiederholt. Rollende, aus den Violinen des Orchesters, herausgeholte Sechzehntelfiguren beflügeln den Gesang. Die Massen scheinen sich durch Kombinationen und Permutationen, Nachahmungen und Unterbrechungen aller Art zu verzehnfachen. Retardationen und Ausweichungen rhythmischer und harmonischer Art verzögern den Schluß, um ihn dann nach einem längeren Orgelpunkt auf A desto gewisser und wirksamer herbeizuführen.

Nach diesem Riesensatze, der eins der großartigsten Beispiele für das Erhabene in der Musik abgibt, stellt sich bei den Mitwirkenden meist ein Bedürfnis nach Ruhe ein, das von den Zuhörern geteilt wird. Und dies um so sicherer, je stärker man sich [354] versucht fühlt, die Introduktion für das passendste Finale eines Werkes zu betrachten, das sich mit der künstlerischen Verherrlichung der deutschen Siege eine der höchsten Aufgaben gestellt hat. Der Jubel des immer wieder den Text durchbrechenden Halleluja (zu deutsch: Gelobt sei Gott!) mag das Seinige zu dieser Schlußempfindung beitragen. Wie man den Tag nicht vor dem Abend lobt, so preist man auch Gott erst nach einem errungenen Siege. Aber der Tondichter, der sich zum rückwärtsgewandten Seher berufen fühlte, konnte sein Amen noch nicht sprechen. Sein Triumphlied sollte noch mehr sein als das von ihm angekündigte Te Deum, es sollte in seinen Dimensionen, wie seinem poetischen und musikalischen Gehalt nach alles übertreffen, was bisher in dieser Gattung geschaffen worden war. Soweit, als Brahms die künstlerisch begründete Notwendigkeit zu Recht erkannte, dem aufgeregten, an der eigenen Freude sich berauschenden Anfang eine gemäßigtere Fortsetzung nachzuschicken, kam er den stillen Wünschen der Allgemeinheit entgegen. Doch was er dem zweiten Satz an Ausdehnung und dynamischer Wucht nahm, wog er reichlich durch die feineren Mittel seiner Kunst wieder auf.

Zum Tanzen ließ er sich von dem Dreiviertel-Takte seines Lobgesanges nicht verführen. Sein martellierter Rhythmus schreitet in dem gepanzerten Jambenschritt Händels einher, wie die D-dur Arie der Elvira in Mozarts »Don Juan«, welche für die Arie im Händelschen Stile schlechthin gilt. Dieser, mit dem Anfangsmotiv übereinstimmende Rhythmus, der auch den Eingang des dritten Satzes regiert, hat dem Triumphliede in Lob und Tadel das Prädikat »Händelsch« eingebracht. Die Jubelstimmung, das Halleluja, die Vollchörigkeit und der sonnige Glanz des Orchesters, mit seinen Trompeten und Pauken, schienen die dem Werke beigelegte Eigenschaft zu bestätigen, und Brahms mußte es sich gefallen lassen, als Nachahmer des Messias-Komponisten gepriesen oder herabgesetzt zu werden. Nicht jeder Beurteiler des Werkes war so höflich wie Franz Gehring, der vom Rhein nach Wien an die neugegründete »Deutsche Zeitung« berufen worden war. Er bewundert die »fast Händelsche Kraft der Ausführung und den festen Grundbaß« und sagt, seit Händel und Bach sei etwas derartig Gedrungenes und Überzeugendes, etwas so Gesundes und [355] Kräftiges in der Musik nicht erfunden worden18. Ähnlich urteilt der Gelehrte A.W. Ambros, der dem blind-wütenden Brahmsgegner R.H. (Rudolf Hirsch) im Musikreferat der Wiener Zeitung nachgefolgt war, wenn er schreibt: »Um die Komposition von Brahms mit einem einzigen Worte zu charakterisieren, sie ist überwältigend großartig. Mehr dem Pindarschwung Händels als der Dialektik Bachs verwandt, macht sie gleich beim Eintritt des Vorspiels einen ganz direkt an Händels Macht, Pracht und Gewalt erinnernden Eindruck«19.

Darauf läuft denn auch hinaus, was man Händel-Imitation zu nennen beliebte. Daß sich Brahms, nach Wagners Ausspruch, die Halleluja-Perücke Händels aufgesetzt habe, ist ein guter, aber unzutreffender Witz20. Eher haben diejenigen recht, welche wie Kretzschmar21 und Reimann22 das Triumphlied ein Anthem nennen und daraus einen Einfluß Händels deduzieren wollen. Nur muß man den Begriff dieser Kantatenform im engeren ethymologischen Sinne fassen, welche der Hymne die Antihymne, dem Chor den Gegenchor zur Seite stellt. Gerade der in Rede stehende zweite Satz des »Triumphliedes« verwendet den Chor fast durchweg antiphonisch; statt eines Chors von acht Stimmen singen zwei Chöre zu vier Stimmen, welche das thematische Material gleichmäßig unter sich verteilen und sich dabei imitierender Kontrapunkte bedienen. In der Partitur sind die Chöre in allen drei Sätzen als erster und zweiter Chor von einander getrennt, wenn auch nicht immer und nirgend so wie hier die strengen Konsequenzen der Zweiteilung gezogen werden. Dem Text entsprechend zerfällt der zweite Satz in drei Teile. Nach dem eigentlichen Lobgesang: »Lobet unsern Gott, alle seine Knechte«, fällt das Orchester mit einem Tusch ein. »Lieber«, schreibt Brahms [356] im März 1871 an Reinthaler, »im Notfall treiben wir etwas Schwindel beim Triumphlied, lassen den Chor singen, was er will, Du spielst auf der Orgel dazu so laut, als es nur Bismarck verdient, und ich schlage den Takt dazu auf die Melodie:«

Sehr wahrscheinlich dachte Brahms an den Orchestertusch im zweiten Satze, als er den lustigen Brief schrieb, wie er an den großen Reichskanzler gedacht haben mag, als er den Satz komponierte. Tusch und Halleluja bilden nämlich mit ihrem Vierviertel-Takte das Übergangsglied zu dem in engem Fugato geführten Teile: »Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen«, und alle deutschen Stämme scheinen an der Polyphonie, die einer höheren Einheit gehorcht, beteiligt. Diese, das geeinigte Deutschland symbolisierende Stelle, öffnet dem patriotischen Tondichter das innerste Herz. In dem nun folgenden (dritten) Schlußteile, dem wunderlieblichen, sich auf Triolen wiegenden, von Arpeggien begleiteten Doppelchor »Lasset uns freuen und fröhlich sein«, der den Zwölfachtel- gegen den Vierviertel-Takt führt und mit seiner Schmeichelmelodie den Cantus firmus des Chorals »Nun danket alle Gott« umspielt, hören wir den subjektiven Brahms und wissen ihm Dank für den Mut seiner künstlerischen Überzeugung, die allem in weitem Bogen auswich, was einem wohlfeilen äußeren Effekt ähnlich sieht. Ja, die Glocken und Harfen, die im Herzen läuten und rauschen, sind sublimerer Art als die realen groben Vorbilder feinerer Nerveninstrumente.23

[357] Dieselbe Wahrnehmung können wir bei der Vision machen, mit welcher der dritte Satz beginnt. Nichts von dem in solchen Fällen üblichen, erprobten theatralischen Verklärungszauber! Einige fortissimo-Schläge des vollen Orchesters pochen an die Tore des Himmels. Ein Solo-Bariton erhebt seine Stimme, begleitet von leisen Posaunen-Akkorden: »Und ich sahe den Himmel aufgetan« – eine gebundene Triolenfigur der Violoncelle, Bratschen und Klarinetten schwingt sich hinauf; die Triolen erinnern mit ihrem Unisono-Spicato an fernes Pferdegetrappel – »und siehe: ein weißes Pferd und der darauf saß« .... Weiter kommt der Bariton nicht. Der Chor, der anfangs wie mechanisch, zuletzt eintönig die Rede des Solisten wiederholte, fängt ihm das Wort vom Munde ab, und bricht, den Takt wechselnd, im vielstimmigen forte los: »Hieß Treu und Wahrhaftig«, als ob er den himmlischen Reiter plötzlich erkannt hätte. Vor dem Auge des Geistes spielt sich der dramatische Vorgang ab, der sich, auch, was den mystischen Ausdruck betrifft, mit der wundervollen Stelle im sechsten Satze des Deutschen Requiems berührt (»Siehe ich sage Euch ein Geheimnis«). Ein kurzes energisches Fugato (»Und er tritt die Kelter des Weins«) reiht sich an. Noch einmal ergreift der Solo-Bariton, das Wort, als wolle er den Chor antreiben, zu lesen, was auf dem Kleide des Reiters geschrieben steht, dann verstummt er und tritt ab. Er hat nichts weiter zu sagen. Feierlich verkündigt der Chorbaß die Inschrift: »Ein König aller Könige«, der Sopran ergänzt sie: »Und ein Herr aller Herren«. Die anderen Stimmen treten hinzu und werden nicht müde, sich das Gelesene einzuprägen und immer wieder in alle Welt hinauszurufen. Das Thema dieser musikalischen Kaiserproklamation:

[358] knüpft an den Anfang (c) an; der vom Orchester angefeuerte und unterstützte Doppelchor ist unerschöpflich in seinen Kombinationen, häuft Steigerung auf Steigerung und überbietet schließlich die Wirkung des kolossalen ersten Satzes, mit dem der letzte parallel läuft: das Halleluja mündet in das bekräftigende Amen des glorreich errungenen Friedens ein, und das Werk entläßt den erhobenen Zuhörer mit dem Gefühl unerschütterlichen Vertrauens und vollkommener Sicherheit.

Am 7 April 1871 dirigierte Brahms wieder sein Requiem im Dome zu Bremen und am Schlusse des geistlichen, »Zum Andenken an die im Kampfe Gefallenen« veranstalteten Konzerts sein Triumphlied, d.h. dessen ersten Satz. Es war abermals ein Karfreitag, und das schöne Gotteshaus konnte die Andächtigen kaum fassen, unter denen sich viele aus dem Kriege heimgekehrte Verwundete und Leidtragende, die um Söhne und Gatten trauerten, befanden. Von den Freunden, die drei Jahre vorher der ersten Aufführung des Requiems beiwohnten, war nur das Dietrichsche Ehepaar anwesend, das mit Brahms von Oldenburg nach Bremen hinübergefahren war. Denn vier Tage vorher hatte Brahms in dem von Dietrich geleiteten Konzert sein g-moll-Quartett gespielt, wie er am 25. April in Bremen sein Klavierkonzert vortrug; auch in Lübeck hatte er konzertiert, um die Reisekosten hereinzubringen. Nicht vergessen werden soll, daß Brahms auf der Herreise von Wien, die ihn über Berlin führte, bei Karl Tausig übernachtete, so daß er Gelegenheit hatte, seinen ehemaligen Wiener Kunst- und Studiengenossen kurz vor dessen Tode (Tausig starb, kaum dreißigjährig, am 17. Juli) noch einmal zu sehen und mit ihm das Gedächtnis alter Zeiten zu erneuern. Auch verdient es ein Wort der Erwähnung, daß an demselben Karfreitage, der den Bremensern Requiem und Triumphlied brachte, das Requiem noch in anderen deutschen Städten zum Andenken an die im Kriege Gefallenen oder zum Besten der durch den Krieg Geschädigten aufgeführt wurde, so in Köln und Wiesbaden; in Karlsruhe am 5. April. Über die Bremer Aufführung berichtet die Weserzeitung vom 12. April, es habe sich alles vereinigt gehabt, um sie zu einer vollendeten zu machen: ein wohlbesetzter und geübter, durch auswärtige Kräfte noch verstärkter Chor, der den Inhalt [359] des Werkes zu begeistertem Ausdruck brachte, das vortreffliche Konzertorchester, das in seiner Stimmung aufs Beste mit der Orgel harmonierte, Solisten ersten Ranges, von denen Frau Wilt als Sängerin des Requiems par excellence bezeichnet wird (die Bariton-Soli sang Otto Schelper), und hierzu die energische und umsichtige Leitung des Meisters, dessen Gegenwart die Kräfte aller zur höchsten Anspannung zu beleben schien. Dasselbe Blatt nennt das »Triumphlied« einen echten Siegessang, eines großen Volkes würdig, und fügt hinzu: »Wir hören, daß der Komponist beabsichtigt, diesem Chor noch mehrere folgen zu lassen und daraus ein Werk, an Größe dem Requiem ähnlich, zu gestalten.« Ebenso anerkennend spricht sich der »Bremer Courier« aus.

Brahms war mit dem moralischen Erfolge seiner Werke sehr zufrieden und hatte, was ihm höher als alles andere galt, sich davon überzeugt, daß sein »Triumphlied« die beabsichtigte Wirkung erreichte. Von Hamburg aus, wo er sich im elterlichen Hause gute Tage machte, ohne zu ahnen, daß es die letzten guten sein würden, die er mit dem geliebten Vater verlebte, schickte er seiner eifrigen Wiener Korrespondentin und Freundin Ottilie Ebner-Hauer »einiges Gedruckte«, eben jene Bremer Zeitungen, die ihr erzählen sollten, daß beide, Publikum und er, recht zufrieden waren. »In dem schönen Dom hört sich Musik gut an, die herrliche Orgel dazu und alle Sänger und Musiker voll Eifer, es wäre Ihnen recht behaglich gewesen ...« »Ich sehne mich herzlich nach Ruhe«, fährt er fort, »und suche sie wohl in Lichtenthal bei Baden-Baden. Ihre Rheinreise könnte Sie recht wohl dahin führen, und lassen Sie sich den Abstecher nur von Fräulein Oser24 beschreiben und empfehlen ... Mir ist es arg genug, daß ich mich entschlossen habe, nach Baden zu gehen – hätte ich nur noch meine Wohnung, ich führe doch erst nach Wien und sähe, was weiter ...«

Am 30. April 123/4 Uhr nachts kam er in Karlsruhe an, von den »Nachtschwärmern« Levi und Allgeyer, die er telegraphisch benachrichtigt hatte, am Bahnhofe empfangen. Kaum hatte er [360] sich in seiner alten Wohnung auf der Lichtentaler Anhöhe bei Frau Becker wieder eingerichtet, so nahm er ein neues Werk vor, das er seit Jahren mit sich herumtrug, eines der tiefsinnigsten und einfachsten, die er uns geschenkt, ja das vollkommenste seiner Gattung überhaupt, das unsterbliche »Schicksalslied«. Schon im Mai 1870 erwähnt es Brahms in einem Briefe an Grimm mit den Worten: »Die Rhapsodie kam allerdings von mir, und es ist mir lieb, daß sie Dir zu gefallen scheint. Ich habe ein zweites Stück der Art, mit dem Du dann im nächsten Winter Deine Leute – erfreuen kannst«25. Die edle Frucht hat längere Zeit gebraucht um völlig auszureisen. Dietrich schreibt, daß Brahms im Sommer 1868, ehe er nach Bonn ging, mit ihm, seiner Frau und dem Ehepaar Reinthaler einen Ausflug nach Wilhelmshaven unternommen habe, um den großartigen Kriegshafen zu besichtigen. »Unterwegs war der sonst so muntere Freund still und ernst. Er erzählte, er habe früh am Morgen (er stand immer sehr früh auf) im Bücherschrank Hölderlins Gedichte gefunden und sei von dem Schicksalslied auf das tiefste ergriffen. Als wir später nach langem Umherwandern und nach Besichtigung aller interessanten Dinge ausruhend am Meere saßen, entdeckten wir bald Brahms in weiter Entfernung, einsam am Strande sitzend und schreibend. Es waren die ersten Skizzen des Schicksalsliedes26 ....«

Wie stark muß der Anblick des Meeres die Phantasie des Tondichters beeinflußt, wie kräftig der Anhauch von Luft und Wasser seine Musik gewürzt haben, daß ein kongenialer Künstlergeist, ohne etwas von der Entstehungsgeschichte des Werkes zu wissen, beim bloßen Anhören des Liedes die Stätte seiner Konzeption im Geiste wiedersah! Max Klinger hat in der unter dem Titel »Brahms-Phantasie« zusammengefaßten Reihe von Radierungen das erste der dem Schicksalslied gewidmeten Blätter mit einer phantastisch belebten Meeresküste illustriert. Die Brandung spült die Leiber der Gescheiterten dem Strande zu; an ein mit Seetang behaartes, aus dem Sand aufragendes gigantisches Klippenhaupt [361] gelehnt, sucht ein Alter, der das nackte Leben aus dem Schiffbruche gerettet hat, der zerstörten Leier noch ein paar letzte Klänge zu entlocken, um das daneben aufgezeichnete schmerzliche Lied zu begleiten, das denen da droben gilt, die mit Zeus und Hera auf den lichten Wolken des Himmels thronen. Das Meer ist freilich nicht die Nordsee, sondern das ägäische Meer, an welchem der von Hölderlin vorgeschobene Dichter des Schicksalsliedes, der Held des nach ihm benannten Romans »Hyperion« oder »Der Eremit von Griechenland« seine Heimat hat.

An Klinger schrieb Brahms, den die Radierungen zum »Schicksalslied« ganz besonders ansprachen, als er ihm für die Widmung der Brahms-Phantasie dankte, die belangreichen Zeilen: »Ich sehe die Musik, die schönen Worte dazu – und nun tragen mich ganz unvermerkt Ihre herrlichen Zeichnungen weiter; sie ansehend, ist es, als ob die Musik ins Unendliche weitertöne und alles ausspräche, was ich hätte sagen mögen, deutlicher, als Musik es vermag, und dennoch ebenso geheimnisreich und ahnungsvoll. Manchmal möchte ich Sie beneiden, daß Sie mit dem Stift deutlicher sein können, manchmal mich freuen, daß ich es nicht zu sein brauche. Schließlich aber muß ich denken, alle Kunst ist dieselbe und spricht die gleiche Sprache.«

Und scheint sich nicht der unermeßliche Horizont des Ozeans vor uns auszudehnen, sobald das Orchester seinen Gesang »langsam und sehnsuchtsvoll« anhebt. Es ist wohl das einzige Mal, daß Brahms neben den geläufigen italienischen Bezeichnungen wie dolce und espressivo ein solches empfindsames Eigenschaftswort gebraucht, um Charakter und Vortragsart eines Musikstückes zu bezeichnen. Langsam und sehnsuchtsvoll soll die Einleitung in Es-dur gespielt werden. Ein symphonisches Adagio für sich, heißt sie uns den von Tränen umflorten Blick hinauf zum Firmamente kehren. Weiße Wolken ziehen über das blaue Äthergewölbe hin und ballen sich zu einem Zuge leuchtender Dunstgebilde zusammen, dem unsere, von zauberischen Klängen erregte Einbildungskraft Gestalt und Bedeutung gibt. Mit dem Auge des Dichters glauben wir, hellsichtig gemacht, die »Götter Griechenlands« zu erkennen, die »droben im Licht auf weichem Boden wandeln«, und ein tiefes Sehnen nach ihrer ewigen Klarheit und [362] seligen Ruhe durchbebt unser Herz. Es pocht mit den leisen Schlägen der Pauke, erhebt sich und senkt sich mit der an- und abschwellenden Melodie der sordinierten, auf wohligen Harmonien der Bläser gebetteten Streicher, zuckt auf, von den Dissonanzen der zahlreichen Vorhalte und alterierten Akkorde schmerzlich getroffen, und möchte zugleich mit ihren wundervollen Auflösungen hinschmelzend verbluten. Als eine einzige Melodie von achtundzwanzig Takten flutet und fließt das symphonische Vorspiel vorüber. Könnten wir es zum Verweilen zwingen, es noch einmal hören! Unser Wunsch soll in überraschender Weise später erfüllt werden. Jetzt bestätigt erst der eintretende Chor mit den Worten des Dichters die Richtigkeit unseres ahnungsvollen Gesichtes. Fast befremdend wirkt die erste Apostrophe des den übrigen Stimmen allein vorangehenden Alts, wie behutsam und schüchtern immer sie die instrumentale Träumerei unterbricht. Gleichsam die gesungene Aufschrift eines Chorals, die mit den Worten; »Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien«, den Grundgedanken des ganzen Stückes aussprechen will, wird die Stimme von einem lieblichen figurierten Kontrapunkt der Flöten und Oboen umspielt, der ihr alles Beängstigende nimmt. Dann erst bemächtigt sich der volle Chor des ihm gegebenen Themas und führt es weiter fort. Ein Bachscher, in Oktaven auf und absteigender Baß akkompagniert.27 Brahms hat die ersten beiden Strophen Hölderlins mehrfach in kleine Absätze geteilt, die jedesmal, dem Sinn und der Bedeutung des Textes gemäß, anders behandelt werden. Dem Chor der Instrumente fällt hierbei eine nicht minder wichtige und lohnende Aufgabe zu, wie dem der Singstimmen. Die Hauptstrophen aber sind durch das als instrumentales Zwischenspiel benutzte, oben erwähnte Flötenthema von einander getrennt. Von eigentümlicher Wirkung sind die beiden kurzen a capella-Stellen, welche dem Orchester Schweigen gebieten, um die reinere Natur der Seligen möglichst eindringlich hervorzukehren, beide Male ihre geistige Überlegenheit und deren Dauer betonend (»Blühet ewig ihnen der Geist« und sie »blicken in stiller ewiger Klarheit«). Der zweite Passus ruft den Schluß der Einleitung [363] zurück, der das sehnsüchtig erschaute Bild leise verdämmern läßt. Nur der Allkünstlerin Musik und in ihr nur einem Meister wie Brahms mag es gelingen, in fast unmerklicher Weise den objektiven mit dem subjektiven Eindruck zu verbinden, den Beschauer in das Bild hineinzusetzen und mit dem gegebenen Gegenstande zugleich die Gefühle zu besingen, die dieser in uns erregt.

In den verhallenden Es-dur-Akkord fallen pianissimo Holzbläser und Hornisten mit der DissonanzD-F-As ein; die Posaunen und die dritte Pauke (in D) antworten mit einem Echo in der grollenden Tiefe. Der verminderte Dreiklang ergänzt sich zur Septimenharmonie, und die Tonart geht in brausendem Ansturme des unisonen Streichorchesters nach c-moll über. Auch der Chor singt in eintönigen Oktaven seine schaurige Melodie: »Doch uns ist gegeben auf keiner Stätte zu ruhn«; ein wildes Allegro im Dreiviertel-Takt hat begonnen, voll harmonischer Sprünge, Zacken und Abfälle. Wir glauben in eine finstere, spärlich erhellte Felsschlucht geraten zu sein, aus der es kein Entrinnen gibt. Von allen Seiten stürzt das Wasser eines vielfach geteilten Gießbachs in schäumenden Katarakten herab, um uns, gleich andern Schicksalsgenossen, über die steilen Wände in den bodenlosen Abgrund zu werfen ins Ewig-Ungewisse, wo der Tod die einzige traurige Sicherheit gewährleistet. Bei jedem fortissimo-Einsatz des dissonierenden vierstimmigen Chores hört man den Schmerzensschrei der zugleich mit der Flut auf dem Gestein aufschlagenden Unglücklichen und fühlt ihr Weh und ihre Angst am eigenen Leibe. Und doch wird die Grenze, welche das Erhabene vom Gräßlichen scheidet, um keine Linie überschritten, das tragische Vergnügen niemals gestört. Bei dem Worte »blindlings« hat der Chor seine Einstimmigkeit aufgegeben. Die Melodie schwankt mit dem Basse, gleich der Zunge einer Wage, hin und her; in einzelne Viertelnoten mit folgenden Pausen zerrissen, malt sie, bald das gute, bald das schlechte Taktteil streifend, wie das Was-ser von Klip-pe zu Klip-pe ge-wor-fen wird, prallt zurück, staut sich in einer Generalpause und stürzt dann mit dem neuen, zwei Takte hindurch ausgehaltenen markerschütternden Aufschrei: »Jahrlang«, kopfüber ins »Ungewisse« der von einem Orgelpunkte der Bässe gebundenen düsteren Harmonien hinab. Die Wässer scheinen sich zu verlaufen, als wäre die [364] tückische Flut ihres furchtbaren Spieles müde; doch sie sammeln sich nur, um nach kurzer Ruhe wieder loszubrechen, und der vorige Kampf beginnt von neuem. Diesmal möchten sich die Stimmen in einem polyphonen Satze individualisieren, um persönlicher als vorher das Los der Menschen zu beklagen. Aber die Gleichheit ihres Schicksals, die Aussichtslosigkeit, ihm vereinzelt Widerstand zu leisten, vereint die Getrennten. Es ist, als belebe sie die trügerische Hoffnung, sie könnten die unabwendbare Not durch gemeinsames Vorgehen endlich brechen. Nur zu bald müssen sie einsehen, daß ihr Widerstand ebenso nutzlos ist, wie ihre Sehnsucht nach dem Ewigen einen Zweck hat, und während eines unheimlich langen Orgelpunktes, über den das trostlos verhallende »Hinab« der tiefen Frauen- und Männerstimmen den Freuden des Daseins die Richtung weist, scheint zuletzt mit der müde hämmernden Pauke alles Leben auszulöschen: »Die Seele sieht mit ihrem Leid sich selbst vorüberfließen« (Lenau).

Aber nicht ohne Trost wie der an dem Zwiespalt von Ideal und Leben gescheiterte Dichter des Schicksalsliedes durfte ein Brahms seine Zuhörer entlassen. Wie noch jeder große, zum Führer der leidenden Menschheit berufene Künstler war er kein Pessimist, sondern trug mit der Sehnsucht auch das Mittel, sie zu stillen, im eigenen liebevollen Herzen. Er wußte, ohne Philosophie studiert zu haben, ganz genau, daß der Pessimismus, an dem seine Zeit krankte, ebenso unfruchtbar und nicht minder wohlfeil war, wie der mit Recht als seicht verrufene Optimismus der Altvorderen. Schillers »Nehmt die Gottheit auf in euern Busen, und sie steigt von ihrem Weltenthron« brauchte ihm nicht erst nahegelegt zu werden. Darum konnte er den armen Sterblichen auf seine Art demonstrieren, daß das ihnen angeborene Verlangen nach dem Ewigen schon dessen gesicherten Besitz verspricht, konnte ihnen den Weg weisen, der zum Licht emporführt, wo die seligen Genien wandeln. Wenn auch die menschliche Stimme in seinem Trostliede, analog den Strophen des Gedichts, in die ätherische Symphonie des Einleitungssatzes nicht zurückfindet, – das Orchester nimmt den langsamen und sehnsuchtsvollen Gesang nieder auf und taucht ihn in sonniges C-dur, um Allen, die da Leid tragen, Trost und Erhebung zu bringen, und uns zu versichern, daß es noch ein anderes Leben [365] gibt, hoch über dem Staube des Alltags, unberührt vom Wechsel des Irdischen, selig und schicksalslos wie das der Götter, das Leben im Reiche der Idee unter den Urbildern menschlicher Vollkommenheit, zu dem wir mit dem Künstler durch seine Kunst jederzeit eingehen können28.

Brahms konnte den ihm zusagenden musikalischen Schluß des Liedes lange nicht finden, und dieser Umstand mag es verschuldet haben, daß die Komposition so spät vollendet wurde. Erst in Lichtental setzte er das Datum »Mai 1871« unter die Partitur, die er Levi überließ, nachdem dieser sie kopiert hatte. Das Geschenk kam dem Freunde mit Recht zu, da er sich um das Werk ganz besondere Verdienste erworben hatte. Brahms besorgte schließlich wieder, daß man seine poetische Idee, den Orchester-Epilog dem Chore nachzuschicken, mißverstehen könnte, wie seiner Zeit Beethoven mißverstanden worden war, als er in der neunten Symphonie das umgekehrte Verfahren beliebte, indem er die gespielte Melodie mit der gesungenen vertauschte. Die Partitur war schon fertig geschrieben, als Brahms auf einen älteren Plan zurückgriff und den Chor im elften Takte des Nachspiels noch einmal singen lassen wollte: »Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien!« (Sechs Takte.) Im achten Takte vor dem Schlußakkord sollten zuerst die Männer-, dann die Frauenstimmen pp. wiederholen: »Selige Genien«29. (Fünf Takte.) Er meinte, das Publikum werde keine Geduld haben, ein so langes Nachspiel anzuhören, und rein klanglich werde der Chor gute Wirkung tun. Auf die Worte kam es ihm, wie er sagte, dabei garnicht an: »Am liebsten möchte ich den Chor nur ›a h‹ singen lassen, quasi Brummstimmen.« Levi hatte Mühe, ihm diese Schrulle auszureden. Am Schlusse ihrer Diskussion nahm Brahms den Bleistift und strich die Chorstelle wieder aus. Wäre sie stehen geblieben, so hätte kein Mensch mehr eine Ahnung gehabt von der reinen, durch die absolute Musik hervorgebrachten Wirkung, und um die poetische Symbolik des »Schicksalsliedes« wäre es geschehen gewesen. Auch einige kleine praktische Vorschläge, welche die Instrumentation betrafen, ließ sich Brahms von Levi [366] gefallen und nahm sie ohne Debatte an, da sie ihm einleuchteten. Seinen Enthusiasmus für das Werk drückte Levi noch weiter dadurch aus, daß er den Klavierauszug davon machte. Brahms, der einiges daran änderte, behauptete dann, »aber ernstlich«. er habe ihn nur schwerer machen wollen, »auf daß in den Akademien sich lieber der Pianist blamiere, wenn er's nicht herausbringt, als ich, wenn alles deutlich klingt und die Leute langweilt.«

Einen zweiten Klavierauszug, den vom »Triumphlied«, mußte Brahms selbst besorgen. Der Kopist Füller in Karlsruhe ein von ihm bevorzugter Notenschreiber, arbeitete ihm nur soweit vor, daß er die Chorstimmen im Violinschlüssel (zum Unterschiede von der Partitur, wo Brahms, wie auch beim Schicksalslied, auf den alten Schlüsseln bestand) auf Notenpapier mit zweiundzwanzig Systemen schrieb und immer zwei Reihen für Klavier und eine zwischen Chor und Klavier frei ließ. Über der Arbeit am »Schicksalslied« war die am »Triumphlied« liegen geblieben. So schreibt Brahms am 22. Mai an Simrock und erregt den Appetit des Verlegers mit der Bemerkung, das andere Lied sei auch nicht bitter. »Vielleicht probieren wir es in Karlsruhe, und vielleicht hören Sie zu? Mit dem Wiederkommen nach Berlin war es also nichts. Und im August werde ich wohl schwerlich den Einzug mitmachen.« Aber in Stuttgart wohnten Brahms und Levi dem Truppeneinzug bei und hörten dort auch das Oratorium »Jephta« von Reinthaler an, der sie mit seiner Gattin von Lichtental abgeholt hatte. Mit dem seit 1869 in Stuttgart ansässigen Stockhausen wurde dort und in Baden-Baden viel musiziert30. Einen unruhigeren Sommer hatte Brahms selten erlebt als den von 1871. In allen Briefen klagt er über die Menge der Besucher und ladet die Empfänger dann gewöhnlich ein, auch zu kommen. Damals bildete sich bei ihm ein System aus, das er auch später, in Pörtschach, Thun und Ischl, mit gutem Erfolg anwandte: er suchte den einen Besucher durch den anderen zu paralysieren und dadurch beide unschädlich zu machen – probatum est. Das geschah keineswegs [367] in übler Absicht. Im Gegenteil freute er sich immer, recht viele Bekannte und gute Freunde um sich zu sehen, ja, er hatte sie manchmal geradezu nötig; aber während des Sommers, der seine beste Arbeitszeit war, traf er sie am liebsten im Gasthaus am Mittagstisch oder des Abends in einem Biergarten, und es beunruhigte ihn, wenn sie bei Tage müßig umherliefen, weil sie ihn dann nur zu leicht überfallen und stören konnten. Wenn es sich so gut traf, daß er gerade mit einer schweren Arbeit fertig war und sich einige Erholung gönnte, so gab er leidenschaftlich gern den Fremdenführer ab, machte mit seinen Gästen Ausflüge nach Mannheim und Heidelberg oder zeigte ihnen den Badener Spielsaal und andere Herrlichkeiten. An Kunstgenüssen fehlte es auch nicht. Cherubinis »Medea«31, für die sich Brahms leidenschaftlich interessierte, wurde in Baden-Baden von der Karlsruher Oper aufgeführt, durchreisende und ansässige Künstler wie Nikolaus Rubinstein, Ferdinand Laub, Bernhard Coßmann gaben Konzerte, und Abend für Abend versammelte Johann Strauß mit seiner Kapelle ein großes Publikum im Kurpark; Brahms war wieder einer seiner unermüdlichsten und dankbarsten Zuhörer. Auch persönlich befreundete er sich mit dem genialen Wiener Meister und ergötzte sich an seinem köstlichen Schalkshumor. Strauß überwand sogar seinen heftigen, sonst unbezwinglichen nervösen Wider willen vor einem Berge und ließ sich mit geschlossenen Augen von zwei Mitgliedern seiner Kapelle die Anhöhe in Lichtental hinaufschleppen, was ihm Brahms niemals vergessen hat. Auch mancher andere Prophet kam zu dem kleinen Berge, dessen Bewohner nicht zu jedermann kommen konnte oder wollte. Trotz aller Unruhe fand Brahms außer für seine Hauptwerke noch Zeit für allerlei Nebenarbeit. So revidierte er für die von Chrysander herausgegebenen »Denkmäler der Tonkunst« [368] François Couperins »Pièces de Clavecin« und erteilte einer Schülerin der Frau Schumann in deren Abwesenheit Klavierunterricht.

Florence May, eine junge Engländerin, war im Mai 1871 aus London, wo sie die Bekanntschaft Klara Schumanns gemacht hatte, auf deren Veranlassung nach Baden-Baden gekommen, um sich in ihrer Kunst weiter auszubilden. Wie sie zu Brahms geriet, aus einer gleichgültigen, kühlen Dame der Gesellschaft seine gelehrige Schülerin, glühende Verehrerin und endlich die umsichtige und findige Schreiberin seiner Biographie wurde, ist aus dem zweibändigen stattlichen Werke zu erfahren, das sie ihren englischen Landsleuten geschenkt hat:32 Ein fleißiges Kompendium, das namentlich in den Partien, welche sich auf die der Verfasserin zugänglich gemachten Tagebücher ihrer Lehrmeisterin stützen, genug des Wissenswürdigen bringt. Wir denken Wert und Verdienst des wohldisziplinierten, bequemen und übersichtlichen Buches nicht herabzusetzen, wenn wir die »Personal Recollections«, welche Florence May ihrer biographischen Darstellung gewissermaßen als Legitimation des Unternehmens vorangeschickt hat, für das beste und interessanteste Kapitel erklären. Denn sie sind anziehend und fesselnd wie die anderen Kapitel, und liebenswürdig obendrein für sich allein, – ein Beispiel dafür, daß Frauen sich immer da von ihrer vorteilhaftesten Seite zeigen, wo sie persönlich beteiligt sind. Ganz reizend zu lesen ist, wie die Kleine den widerborstigen Brahms herumzukriegen wußte, daß er nicht nur ihr, sondern auch ihrem Vater etwas von seinen Kompositionen vorspielte. Es war das Thema mit Variationen aus dem B-dur-Sextett, mit dem er sich damals loszukaufen pflegte, wenn man ihn in Gesellschaft zum Klavierspiel eingefangen hatte. »Wohl habe ich seither«, schreibt Florence May, »den Satz unzählige Male in England und auf dem Festlande von Künstlern der verschiedensten Art zu hören bekommen; aber ich höre ihn nie, ohne mich im Geiste in das Gärtnerhaus an der Lehne des Cäcilienberges zurückzuversetzen, wo Brahms in meinem, mit blauer Papiertapete ausgeklebten, teppichlosen kleinen Zimmer am Piano saß und ihn mir vorspielte. Die Düfte der Blumen wehten durch die Gitterfenster [369] herein, die auf der einen Seite gegen die heiße Augustsonne mit grünen Jalousien geschlossen waren, auf der anderen aber die Aussicht auf die reizende Landschaft offen ließen.« Kein Wort des Lobes reicht bei der Malerei dieses hübschen Erinnerungsbildchens an die Größe ihres Lehrers hinan. Nur ein solcher Mann könne solche Stunden geben; aber sie fasse es nicht, daß er sie gibt, und daß sie die Glückliche ist, die sie empfängt (»I have never to this day got over the wonder of his giving them, or the wonder and the joy of its having fallen to my lot to receive them«). Sie findet in ihm die Vereinigung aller Eigenschaften, die zu einem durchaus vollkommenen Klavierlehrer (an absolutely ideal teacher of the Pianoforte) gehören: »er war bestimmt und entschieden, aber auch zart, geduldig und ermutigend, er war nicht nur klar, er war das Licht selbst, er verstand es, sein erschöpfendes Wissen in der knappsten und faßlichsten Art mitzuteilen, die Bedeutung eines Musikstückes dem Schüler völlig zu erschließen – er war sogar pünktlich. Und das alles ohne eine Spur von Pedanterie.« Schon nach zwei Wochen, sagt Miß May, habe sich durch seine ihm allein eigentümliche Methode, das Handgelenk zu lockern, das Aussehen ihrer Hände total verändert; selbst ein störend hervorragender Knöchel, der die Hand früher entstellte, wäre verschwunden, und die Gelenke hätten sich abgerundet und geschmeidigt. Vater May bestätigt das orthopädische Wunder der Brahmsschen Fingertechnik. Er stimmt mit der Tochter in der Bewunderung ihres großen Lehrers vollkommen überein, und wenn Florence bekennt, sie habe von der ersten Unterrichtsstunde an gefühlt, daß mit Brahms eine neue Macht in ihr Leben getreten war, der sie bis zum Ende unterworfen bleiben werde, so rühmt der ruhiger denkende Vater, daß Brahms trotz seines Genius praktisch, pünktlich, zuverlässig und äußerst zartfühlend sei. Auch über sein Äußeres, wie es damals in seinem neununddreißigsten Jahr erschien, werden wir von Florence May unterrichtet. Sie erkannte in ihm den Prototyp des unverfälschten blonden Germanen. Er trug sein helles, schlichtes Haar ziemlich lang und an den Schläfen zurückgekämmt, das Gesicht bartlos. Was am meisten an ihm auffiel, war sein großer Kopf mit der herrlichen geistvollen Stirn und den blauen Augen, die den Ausdruck der tiefsten [370] inneren Konzentration hatten. Erhöht wurde dieser Ausdruck noch durch die Gewohnheit, die vorgeschobene dicke Unterlippe fest an die Oberlippe anzudrücken, so daß der zusammengepreßte Mund dem Beethovens ähnlich sah. Sein Anzug war höchst einfach, aber ordentlich. In der Regel trug er einen kurzen bequemen schwarzen Alpakarock, der seinen Begriffen von Geschmack und Behagen entsprach. Da er kurzsichtig war, bediente er sich eines doppelten Augenglases, das er an einer dünnen schwarzen Schnur um den Hals hängen hatte. Beim Promenieren ging er am liebsten barhäuptig, schwenkte seinen weichen Filz in einer Hand und hielt die andere auf dem Rücken. – Näheres über den Aufenthalt in Baden-Baden vom Jahre 1871 teilt Miß May nicht mit: hinter ihren Klavierstunden versank die übrige Welt.

Brahms, der gern wieder einmal in die Schweiz gereist wäre, blieb in Baden-Baden hängen, immer von neuen Besuchen und Zwischenfällen aufgehalten. Am 23. September schickt er das f-moll-Quintett in Sonatenform (für zwei Klaviere) nach Winterthur, das er Freund Rieter persönlich zu übergeben dachte. Das Manuskript war lange nicht aufzufinden gewesen, – »ich werde keine Manuskripte wieder bei Prinzessinnen33 lassen!« seufzt der unmutige Autor – nun aber könne es Rieter um zwanzig Napoleons und einen haben – der einundzwanzigste gehe für die teuere Kopiatur drauf. Am 5. Oktober meldet er an dieselbe Adresse, er werde leider nicht über Winterthur nach Wien reisen. Seine Ankunft dort verzögere sich sonst zu sehr, da er noch ein Konzert in Karlsruhe abwarten wolle, um ein neues Stück von sich zu hören. Das Stück, das er nicht nennt, ist das »Schicksalslied«. Es kam am 18. Oktober im ersten Mittwochskonzert des Philharmonischen Vereins zur Aufführung. Das Programm enthielt außerdem nur noch Szenen aus Schumann-Goethes »Faust« und zwei der von Brahms instrumentierten Schubertschen Lieder (»Greisengesang« und »Geheimes«). Stockhausen sang, Levi und Brahms dirigierten, Klara Schumann hörte zu. Merkwürdig genug stand das »Schicksalslied« zwischen der Gartenszene aus »Faust« und den Schubertschen Liedern; als letzte Nummer [371] des Konzertes folgten die Schlußszenen aus »Faust«. Hinter dem Texte des Schicksalsliedes aber war besonders angemerkt: »Nachspiel des Orchesters«, ein Zeichen, daß Brahms immer noch Bedenken hatte, was seinen instrumentalen Epilog anbetraf.

Am 23. Oktober tauchte er wieder in Wien auf. Sein erstes Geschäft war, einen Brief Rieters zu beantworten, der dringend um die Lieder bat, welche Brahms ihm schon vier Wochen vorher in Aussicht gestellt hatte. Er schreibt:

»Lieber Herr Rieter, während einiger unruhiger Tage in Karlsruhe haben Levi und ich Lieder für Sie zusammengesucht – leider freilich nur aus meiner Fabrik! Zum ordentlichen Fortschicken kam es nicht, und nun kann's Konfusion geben, falls Sie sie nicht einfach retour schicken.