Bänder [2]

[453] Bänder, Beschläge, welche die drehende Bewegung einer Klappe ermöglichen.

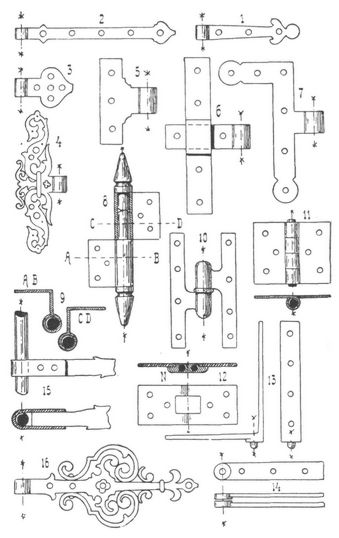

Die wichtigsten Bänder sind: 1. Das gerade Band, das meist nur bei Türen untergeordneter Bedeutung, bei Koffern und Kisten Anwendung findet. Dasselbe heißt Kurzband (Fig. 1), wenn dessen Länge kleiner, dagegen Langband (Fig. 2), wenn seine Länge größer ist als 300 mm. – 2. Das Schippenband (Fig. 3), mit spatenförmigen Lappen, das früher sehr häufig angewendet, jetzt aber bei den Türen durch das Fischband fast ganz verdrängt worden ist. In früheren Zeiten gab man dem Schippenband häufig eine reichere Form und Ausstattung (Fig. 4). – 3. Das Kreuzband (Fig. 5 und 6), gewissermaßen durch eine Verbindung der beiden vorhergehenden Bänder entstanden. Es wird hauptsächlich für schwere Türen und Tore gebraucht. Das in Fig. 6 dargestellte Kreuzband besteht aus zwei Teilen, von denen gewöhnlich der horizontale eigentliche Bandlappen ins Holz eingelassen wird, der kreuzende Querriegel jedoch aufliegt. – 4. Das Winkelband (Fig. 7), das als eine Verbindung des Schippenbandes mit einem Eckwinkel (s.d.) angesehen werden kann und am häufigsten bei Fenstern Anwendung findet. Die genannten vier Arten von Bändern bestehen aus dem eigentlichen Band und einem Kloben oder Dorn, der entweder mit einem Spitzhaken in das Rahmenholz eingeschlagen oder durch Einmauerung befestigt wird. Vgl. a. Bankeisen. – 5. Das Fischband (Fig. 8), das gegenwärtig am meisten verwendete Band für Bautischlerarbeiten. Es entsteht in der Regel aus zwei gleichmäßig ausgebildeten Lappen, die durch einen Kegel oder Dorn miteinander[453] verbunden sind. Bei gutem Gange sollen die beiden Dorne einander berühren und ein Laufen auf diesen, nicht auf den Lappen stattfinden. – 6. Das Aufsatz- oder gekröpfte Band (Fig. 9), ein Fischband, dessen Lappen unter einem rechten Winkel abgebogen ist, um den Drehpunkt von der Tür wegzulegen, damit diese trotz stark ausladender Profilierungen so weit geöffnet werden kann, daß sich die Tür an die Wand legt. Da die äußere Form mit dem Fischband (Fig. 8) übereinstimmt, ist hier nur je ein Schnitt durch die beiden Teile des Aufsatzbandes vorgeführt. – 7. Eine besondere Art des Fischbandes ist das Paumelband (Fig. 10), das auf der Kante des Türflügels und den Rahmen angeschlagen wird und ein volles Herumschlagen der Tür ermöglicht. – 8. Die Scharnierbänder (Fig. 11) bestehen aus zwei in der Regel gleichen Lappen, die abwechselnd ausgekerbt sind, und um den gemeinschaftlichen Dorn gebogen zu werden. Diese Scharnierbänder werden in der Möbeltischlerei oder bei kleinen Türen verwendet. – 9. Mit dem Scharnierband hat das Nußband (Fig. 12) eine gewisse Aehnlichkeit, bei dem die beiden Lappen nicht unmittelbar durch den Dorn verbunden sind, sondern durch Vermittlung eines Zwischenstückes, der Nuß N, in der sich zwei Löcher befinden, um durch zwei Stifte oder Dorne die Verbindung zu vermitteln. Das Nußband ermöglicht, obwohl die Scharniere gar nicht hervortreten, ein vollständiges Zurückklappen der Flügel, wie es z.B. bei manchen Wandschränken sowie bei Klapptischen gewünscht wird. – 10. Das Zapfen-, Stift- oder Dornband (Fig. 13 und 14) findet teils bei sehr schweren Türen, teils bei Windfangtüren, teils auch bei Schranktüren Anwendung. Das Band selbst besteht aus zwei nach dem Drehpunkt zu verstärkten schmalen Lappen (Fig. 14), deren einer den Dorn enthält, der in das Dornloch des andern paßt. Bei schweren Toren gestaltet man den einen Lappen, der an der Tür selbst befestigt ist, als Kantenwinkel (Fig. 13), wobei es sich empfiehlt, den Dorn aus Stahl herzustellen. Man kann jedoch auch den Dorn in den unteren Lappen verlegen, so daß die Tür die Pfanne trägt. – 11. Das Halseisen (Fig. 15) wird meistens nur bei eisernen Toren angewendet, und es ist besonders darauf zu achten, daß dasselbe fest eingemauert ist, weil es den ganzen Zug, den die Tür ausübt, aufzunehmen hat. Die Beteiligung in der Mauer geschieht so wie bei den Bankeisen. – Die unter 1., 2. und 3. angeführten Bänder wurden früher nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit, sondern auch aus Schönheitsrücksichten reichlich verziert, wodurch dann die Zierbänder oder verzweigten Bänder (Fig. 4 und 16) entstanden, denen man jetzt wieder, besonders bei monumentalen Bauten, eine größere Aufmerksamkeit zuwendet.

Julius Hoch.

Adelung-1793: Bänder-Jaspiß, die

Lueger-1904: Bänder [3] · Bänder [1]

Meyers-1905: Bänder [2] · Bänder [1]

Pierer-1857: Schiefe Bänder · Hyothyreoideïsche Bänder · Vlämische Bänder · Zusammengefeilte Bänder · Xiphoïdeïsche Bänder · Bander Abassi · Bänder · Gebrochene Bänder · Gelbe Bänder · Gekrippte Bänder

Buchempfehlung

Schnitzler, Arthur

Casanovas Heimfahrt

Nach 25-jähriger Verbannung hofft der gealterte Casanova, in seine Heimatstadt Venedig zurückkehren zu dürfen. Während er auf Nachricht wartet lebt er im Hause eines alten Freundes, der drei Töchter hat... Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.

82 Seiten, 3.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier. Neun Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.

- Georg Büchner Lenz

- Karl Gutzkow Wally, die Zweiflerin

- Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche

- Friedrich Hebbel Matteo

- Jeremias Gotthelf Elsi, die seltsame Magd

- Georg Weerth Fragment eines Romans

- Franz Grillparzer Der arme Spielmann

- Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag

- Berthold Auerbach Der Viereckig oder die amerikanische Kiste

434 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum