Anmerkungen

1 Auf diese Stelle hat Asoko sich gegen Ende seiner letzten Säuleninschrift bezogen, wo er sagt: Tata cu lahu se dhaṃmaniyame, nijhatiyā va bhuye: »Da ist denn das geringfügig, rechte Tugend: tiefe Einsicht ist wohl mehr.«

2 Die klar bewußte falsche Aussage, Lüge, wird im 25. Itivuttakam als der erste Schritt zu aller Übeltat angegeben: ganz im Einklang, wie ROBERT L'ORANGE richtig erkannt hat, mit dem Worte SCHOPENHAUERS über den Meineid, Paralipomena § 133 Mitte.

3 Zu samārambho Inangriffnehmen, Anlegen, gehört insbesondere prāṇānaṃ anāraṃbho Kein Wesen angreifen, verletzen, bei Asoko auf der letzten Säuleninschrift gegen Ende; auch auf den Felseninschriften I, III, IV, XI, passim.

4 Die von Tanz und Musik begleiteten dramatischen Darstellungen, deren hier Erwähnung getan, reichen sicher schon in ṛgvedische Zeiten hinauf. Später zu regelrechten Yātrās geworden, »Volksstücken mit Tanz und Gesang« wie wir cum grano sagen könnten, erfreuen sie sich noch gegenwärtig breiter Beliebtheit: während leiser klingende Dramen, kunstvolle Dichtungen wie akuntalā, Ratnāvalī etc. nie eigentlich für die bunte Menge, immer zunächst reine kaṇṭhasthās waren, Werke zum Vortrag nur für sich selbst, wie etwa wir unseren Hamlet oder Faust innehaben und auch dergleichen nicht gern öffentlich, nach der ach so bekannten town-crier Art von der Bühne herab anhören mögen; wo hingegen die echten plunderfrohen Yātrās und Possen in allen Gestalten, von der Tingeltangeldame und dem dummen August bis zu den Theatralika der Gralsritter, als leicht verständliche mehr oder minder gefällige Personifikationen oder über- und unterhaltende Spiegelbilder aus aller Welt, hier durchaus am Platze sind. In diesem praktisch aristotelischen Sinne lieben also auch die Inder ihre Festspiele und Yātrās, deren uralte nugatorische Entstehung, beiläufig bemerkt, im Viṣṇupurāṇam V Kap. 13 prachtvoll veranschaulicht ist; nicht übel wiedergegeben von A. PAUL, Krischnas Weltengang, 5. Andacht. – Über altindische Musik s. Lieder der Mönche Anm. 398, sowie unsere Anm. 523 und 651.

5 sobhaṇakam mit den barmanischen Handschriften zu lesen, desgl. dhovanam.

6 hatthatthare vielleicht auch in der Mittleren Sammlung S. 616 zu beachten.

7 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 106.

8 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 140 als ύστεροπρωτον.

9 Solche hic et ubique nämliche Äußerungen der Polyhistorie und Pedanterie hat einmal ROBERT L'ORANGE ungemein treffend gekennzeichnet als »krankhafte Eitelkeit, Misanthropie und Unaufrichtigkeit: das sind Symptome einer heimlichen Krankheit, die ich sehr wohl kenne, da ich sie selbst durchgemacht habe; es ist die unglückliche [625] Liebe zur Sophia, die man den Unglücklichen schon am Gesicht absehn kann – ein Sehnen ohne Befriedigung, ein Durst ohne Stillung:

Nennt ihr 's doch selber Philosophie,

Spottet eurer selbst und wißt nicht wie.«

10 Der Maulwurf gilt infolge seines ungemein feinen Gehörs, von dem PLINIUS X, § 191 meint, daß es das menschliche an Helligkeit übertreffe, seit den dunkelsten Zeiten als das erlesene Tier der Wahrsagerei. In den Ruinen von Hissarlik hat SCHLIEMANN, nach gütigen handschriftlichen Mitteilungen OTTO KELLERS in Prag, eine Maulwurfsfigur aus Ton sieben Meter unter dem Boden ausgegraben, Trojanische Altertümer II 188 No. 3450. Im weiteren Verlaufe der klassischen, mir gern zur Verfügung gestellten Nachweise bemerkt dann der ausgezeichnete Forscher: »Man schrieb dem geheimnisvollen chthonischen Tiere und der von ihm aufgeworfenen Erde besondere Heilkräfte zu. Wer z.B. Maulwurfserde, terra talparum, in die Hand nahm und dazu eine bestimmte Zauberformel sprach, konnte sein Pferd von Viperbissen heilen (PELAGONIUS § 283).« Die alten Magier, berichtet wiederum PLINIUS XXX, § 3, hätten den Maulwurf ohne Vergleich jeder anderen Weissagung aus Eingeweiden u.s.w. vorgezogen, sie hielten kein Tier für besser geeignet zu religiöser Kunde: ut si quis cor eius recens palpitansque devoret, divinationis et rerum efficiendarum eventus promittant. DE LORENZO, dem ich letzteren Hinweis mit verdanke, und ETTORE ROMAGNOLI in Catania machen mich freundlich noch aufmerksam, daß dieser Glaube auch später überliefert ist, so in den »Api« des LEO dem X. befreundeten RUCELLAI, v. 558: »La talpa cieca, che la Magìa adora.« Freilich denkt man bei solcher Verehrung alsbald an HUME'S Γετας τους αϑανατιζοντας und was damit zusammenhängt, Bruchstücke der Reden Anm. 3151. Vergl. auch die nur so ganz verständliche, tief wehmütige Ironie, wann Hamlet den Verborgenes enthüllenden unterirdischen Geist mit »old mole« anspricht. Auf unsere Magier wieder und deren Jünger bezieht sich Henry IV 1, 3, 1 i.m.:

...telling me of the moldwarp and the ant,

Of the dreamer Merlin, and his prophesies; etc. –

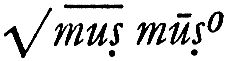

Zu mūsikācchinnam Maulwurfloch cf. mūṣikotkaras, mūṣikasthalam Maulwurfhügel. Bemerkenswert ist auch die nach anderer Seite entwickelte Bedeutung mūsikukkuro Maushund, d.i. Kaninchen, Mittlere Sammlung S. 606, in der siamesischen Ausgabe p. 379 Ende. – Maulwurf = mūwërf ist also kaum von  merda, mulda, vielmehr von

merda, mulda, vielmehr von mus, mul ursprünglich abzuleiten; nb die Nebenlinie ital. muso. Hier gehört endlich noch her, daß der Mūṣikarathagaṇe as ohne Zweifel dem Απολλων Σμινϑιος Χρυσευς innig verwandt ist: die feine Schnauze, die bis in die entlegensten Winkelgänge vordringt und Verborgenes zutage fördert, ist unser gemeinsam uraltes tertium comparationis. Sollten nicht etwa auch die Musen ihre mānasī siddhi als apollinische Mäuse und Maulwürfe erworben haben? Die glücklichen geistigen Anlagen einer wohlbekannten musikalischen Begabung und Vorliebe helfen den Bund mit verschwistern.

mus, mul ursprünglich abzuleiten; nb die Nebenlinie ital. muso. Hier gehört endlich noch her, daß der Mūṣikarathagaṇe as ohne Zweifel dem Απολλων Σμινϑιος Χρυσευς innig verwandt ist: die feine Schnauze, die bis in die entlegensten Winkelgänge vordringt und Verborgenes zutage fördert, ist unser gemeinsam uraltes tertium comparationis. Sollten nicht etwa auch die Musen ihre mānasī siddhi als apollinische Mäuse und Maulwürfe erworben haben? Die glücklichen geistigen Anlagen einer wohlbekannten musikalischen Begabung und Vorliebe helfen den Bund mit verschwistern.

In der christkatholischen Kirche wird die Beschwörung der Mäuse u.s.w. auch heute noch mit folgenden frommen Wünschen vorgenommen: »Exorcizo vos pestiferos mures, per Deum Patrem † omnipotentem, per Jesum Christum † Filium ejus unicum, per Spiritum † Sanctum ab utroque procedentem, ut confestim recedatis a campis et agris nostris, nec amplius in eis habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini[626] nocere possitis: pro parte omnipotentis Dei, et totius curiae coelestis, et Ecclesiae sanctae Dei vos maledicens, ut, quocumque ieritis, sitis maledicti, deficientes de die in diem in vos ipsos, et decrescentes; quatenus reliquiae de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariae ad salutem et usum humanum. Quod praestare dignetur, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Qui fecit coelum et terram. Amen.« So gegeben im Benedictionale Romanum, Appendix ad Rituale p. 115 sequ: zu Regensburg neu approbiert am 14. Juli 1901. Ähnlich lehrreich ist ib. die benedictio ensis oder der Waffensegen, wovon gleichfalls oben, freilich anders, die Rede ist, und mancherlei mehr, das an alten atharvischen Zauber zurückmahnt, Auguren und Runen überdauert hat.

11 ādāsapañho gehört zur maṇikā vijjā: cf. Anm. 243.

12 mahat, mahān: es ist Indras gemeint, der von sich sagt: aham asmi mahāmaho, 'bhinabhyam udīṣitaḥ, nach der Ṛksaṃhitā X 119, 12; vergl. auch den Titel Maharddhi in Anm. 273.

13 Vor bhūrikammaṃ mit S bhuttikammaṃ zu lesen.

14 Hervorragende ärztliche Kenntnisse kann man wiederholt in der Mittleren Sammlung beiläufig bemerken: vergl. Anm. 339 die Nachweise.

15 adhimuttipadāni auch mit S zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung 552f., wo im gleichen Sinne von der Zukunft die Rede ist.

16 Vergl. hier das merkwürdige Wort jenes Mannes, der in seiner Art unzählbare Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens hienieden und unter und ober uns bis zu verdämmernden Sternenkreisen in immer neuer, feinerer, geistigerer Fülle und Weite heiter entdecken und, nicht als ein tätig Leidender, sondern taub nach außen wie der Asket in der Einigung, eben darum als ein selig innen Schauender sagen mochte: »O es ist so schön, das Leben tausendmal leben!«; denn dem Symphoniker, der in der Neunten Sphäre froh die Sonnenbälle nach sicherem Gesetze auf Oktavenbahnen sich selber zum ewigen Spiele Quadrille tanzen läßt, war allmählich die Variation einer weltweisen Erkenntnis schon aufgegangen: zu sehn sind jene tausend Leben freilich schön, aber sie zu sein ist ganz etwas anderes. Cf. hierzu Bruchstücke der Reden Anm. 709.

17 Zu dieser Ansicht von Geschick und Bestimmung, Notwendigkeit, der niyati, dem vidhiḥ u.a.m. gehört nebenbei das Dilemma vom schlimmen und vom glücklichen Zufall, Mittlere Sammlung S. 782f. u. 788; cf. noch ib. Anm. 126 und Anm. 128. Nach der letzteren kommen hier und im Folgenden auch die Satkāryavādinas mit ihrer giebelständigen Gründung zu Worte, wie schon GARBE in seiner Sāṃkhyaphilosophie S. 5, 6, 13 u.s.w. mit BÜHLER bemerkt hat. All diese Priester und Asketen, die Seele und Welt als ewig auslegen, sind übrigens im Bṛhadāraṇyakam III 7, 4 als ātmavidas und lokavidas angedeutet und sind in der Bṛhaddevatā, ed. MACDONELL VII 71, unserem Texte schön entsprechend, als ātmavādinas zusammengefaßt: und zwar ausdrücklich nach alter Überlieferung. Die Zuverlässigkeit dieser Angabe wird übrigens noch durch das jinistische Ātmapravādam bestätigt.

18 Mit S imehi zu lesen, desgl. S. 18 etc.

19 Mit S evaṃgatikā bhavanti etc.

20 Der Beginn des Zusammenballens der Welt ist der Anfang vom Ende einer Äon. Davon spricht auch Asoko auf der vierten und fünften Felseninschrift, Girnār Zeile 8f. und 2f., wo er sagt, wie seine Söhne und Enkel und Urenkel den rechten Wandel nach ihm bis an das Ende der Äon durchführen werden. Und wirklich scheint der unvergeßliche Lapidarstil, in welchem jener König der Vorzeit immer noch so großartig uns anspricht, den Nachkommen so etwas anzudeuten als wie: es kann die Spur von [627] seinen Erdetagen nicht in Äonen untergehn. – Die alsbald oben dargestellten selbstleuchtenden Wesen und ihre Eigenschaften sind so zu sagen Postulate der praktischen Vernunft: vergl. Mittlere Sammlung S. 901.

21 Mit S etc. so pi zu lesen. – Der hier entwickelte brahmā sayampabho antalikkhacaro hat in der vedischen Sphäre des antarikṣaṃ svayaṃbhu seinen Schwerpunkt. Obzwar in finsterer Öde kreisend ohne Tag und Nacht wunschglühend parame vyoman, nach der Ṛksaṃhitā X, 129, hält dieses allmählich sinkende Wesen sich, wie oben weiterhin folgt, für den Vater von allem u.s.w.: doch ist ein solches Dafürhalten eben nur ein Wahn, eine gewisse mangelhafte Erinnerung, offenbar auch eine himmlische Gedächtnisschwäche. Denn der liebe Brahmā wird in der 49. Rede der Mittleren Sammlung heimgesucht und freundlich belehrt, daß es noch drei fernere Arten des Daseins gebe, wohin sein Kennen und Sehn nicht reicht: »Es gibt, Brahmā, eine leuchtende Art des Daseins: aus dieser verschieden bist du hier erschienen, wo dir im Laufe deines ungemein langen Verweilens die Erinnerung daran entschwunden ist; daher kennst du und siehst sie nicht, die ich kenne und sehe. – Und es gibt, Brahmā, eine strahlende Art des Daseins, und es gibt, Brahmā, eine gewaltige Art des Daseins: die kennst du nicht und siehst sie nicht, die ich kenne und sehe. Und somit bin ich dir, Brahmā, nicht nur nicht gleich an Erkenntnis, geschweige daß ich unter dir stände, sondern bin dir weit überlegen.« Von seiner Umgebung dann freilich, die gleichfalls an mangelnder Erinnerung leidet, wird der Gott in seinem Irrtum bestärkt, als ob er wirklich der ›Herr von Absolut‹ wäre: wie oben seine weitere Lebensgeschichte zeigt. Vergl. auch später Anm. 245; bei EMPEDOKLES:

Σφαιρος κυκλοτερης μονιηι περιηγει γαιων.

22 Zu vasavattī cf. die paranimmitavasavattī devā, die jenseit unbeschränkter Freude selbstgewaltigen Götter der 11. Rede, während der Kommentar mißverständlich erklärt: vasavattī ti, sabbaṃ janaṃ vase vattemi.

23 tena bhotā brahmunā mit S, C etc. zu lesen. – Dieser brahmā ist jetzt oben der aus den Upanischaden bekannte geistige svayaṃbhūḥ geworden. Übrigens heute noch in Nepāl mit verehrt. Bei uns als »der liebe Gott« populär, von dem JESUS als »der erste und einzige glaubwürdige Mensch«, wie ROBERT L'ORANGE einmal sagte, »behauptet hat, daß er ihn kenne und sehe, daß er sich an ein früheres Leben beim Gotte erinnere: ›Ich bin ja vom Gotte (εκ του ϑεου) ausgegangen und gekommen, nicht aber von mir selbst hergekommen‹, ›Denn du hast mich geliebt ehe die Welt gegründet ward‹, ›Ich bin von oben herab‹, u. dergl. m.« JESUS ist demnach in dem eben hier angegebenen, gemeinsam abfolgenden Falle gewesen, sich nur bis dahin und nicht weiter zurückerinnern zu können. Wie später aus der 13. Rede, im Gespräch mit Vāseṭṭho, hervorgehn wird, hat Gotamo, nach L'ORANGES Worten, »diesen Gott und diese Gottheit durch und durch gekannt, konnte daher den kürzesten Weg dahin zeigen: denn es ist immer besser, man geht dahin, als daß man nirgendwohin, im schlechten Sinne, gehe.« Dazu schließen sich als schönster Kommentar drei Erkenntnisse HERAKLITS an, deren letzte lautet: Ανϑρωπους μενει τελευτησαντας ἁσσα ουκ ελπονται ουδε δοκεουσιν, bei DIELS fragm. 25-27. Als Nebenstufe oder Seitenflügel ist hier noch das Dilemma vom bösen Schöpfer, pāpiko issaro, und vom gütigen Schöpfer, bhaddako issaro, aus der 101. Rede der Mittleren Sammlung S. 783 und 788 zu vermerken.

24 khiḍḍāpādosikā zu lesen.

25 Diese Geister, die manopādosikā, geben mit den vorigen khiḍḍāpādosikā den Inbegriff [628] der vedischen oberen und unteren Welthälfte an, der rodasī oder rodhasī: die dyāvāpṛthivīvantas, zwischen Himmel und Erde Auf- und Abschwebenden; später sind sie zu lo kantarikā, Wesen der finsteren Zwischenwelten, geworden, Mittl. Sammlung S. 919. – Ein Anklang im HESIOD, Erga v. 109-126. Sehr schön von DIOTIMA im Symposion p. 202 erklärt: Και γαρ παν το δαιμονιον μεταξυ εστι ϑεου τε και ϑνητου.

26 An diesen alten Spiritualismus halten sich auch heute noch die Tarkamīmāṃsakās; cf. Tarkasaṃgrahasūtram 18: Sukhaduḥkhādyupalabdhisādhanam indriyaṃ manaḥ, tacca pratyātmaniyatatvād anantaṃ paramāṇurūpaṃ nityaṃ ca.

27 Die hier gegebenen vier Antinomien von der Endlichkeit und Unendlichkeit u.s.w. der Welt reichen in gerader Linie bis zum Puruṣasūktam der Ṛksaṃhitā X 90 hinauf. Der tausendhäuptige Urgeist, heißt es da, hatte die Erde überall durchdrungen, spṛtvā, wie richtig mit den Vājasaneyinas und nach der Mittleren Sammlung S. 899 überliefert wird: und er ragte zehn Ringe über sie empor; er eben ist dieses Ganze, u.s.w.; ein Teil von ihm sind alle Wesen: drei Teile von ihm sind Ewigkeit im Himmel; dreiteilig oben aufgegangen ist der Urgeist: ein Teil von ihm blieb aber hüben. Während nun in diesem Liede weiterhin die mächtig verschlungenen kontrapunktorischen Themen bis zur Sonne, die aus dem Auge hervorgeht, erklingen, hat unser Text oben sich mit dem knappen, gewissermaßen schon kritischen Ausdruck der vier Thesen begnügt.

28 Vergl. Mittlere Sammlung S. 555. – Ähnlich Midsummer Night's Dream V 3: »His speech was like a tangled chain, – nothing impaired, but all disordered.« Aber das richtige glückliche Gegenstück ist die berühmte sokratische Gedankenentbindung, seine Maieusis, deren ganze Kunst er bei der Behandlung der gebärenden Geister bis zum Abschneiden der Nabelschnur, επι τῃ ομφαλητομιᾳ, so sicher zu handhaben versteht, Theaitetos 149f.

Der buddhaghosische Kommentar weiß natürlich der amarā, die zwar im Saṃskṛt recht bekannt ist, von keiner Seite beizukommen: na maratīti amarā sinniert er zuerst, apariyantavikkhepo aniyamitavikkhepo zuletzt, nachdem er ohne Rat und Hilfe in der Mitte herumgetappt hat, aparo nayo: amarā nāma macchajāti, sā ummujjananimmujjanādivasena udake sandhāvamānā gahetuṃ na sakkā ti, evam evādi – eine Auskunft etwa so schlau wie die unserer eigenen Schulsäcke: »Gräfenwart bekam seinen Namen von den vom Grafen der fliehenden Gräfin nachgerufenen Worten: ›Gräfin warte!‹«: nur Doppelbeispiel zur vergleichenden Seelenkunde indogermanischer Siebenschläfer.

29 Mit S ahañ ce kho pana zu lesen.

30 Mit S iti tena zu lesen.

31 Die hier vorgetragene Lehre der Syādvādinas oder Skeptiker umfaßt auch, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, den naiven Idealismus, der da sagt no c'assaṃ, no ca me siyā, na bhavissāmi, na me bhavissati: im Saṃyuttakanikāyo XXII No. 152 in seine Bestandteile aufgelöst, ib. No. 90 auf dem mittleren Pfade zwischen den beiden Enden »Alles ist« und »Alles ist nicht« überwunden.

32 adhiccasamuppannikā, von vi + adhi, smaraṇe. Cf. das Ego cogito, ergo sum, Bruchstücke der Reden, Anm. 917. Der Kommentar hat adhītya mit adhitya verwechselt, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 88.

33 asaññīsattā mit S. Noch in Nepāl, z.B. im Divyāvadānam p. 505, als asaṃjñisattvās angeführt. In den Upanischaden als turyātītam = unmananam erklärt, und tasmān mano vicāryate oder yāty unmanībhāvam; wie Brahmabindūpaniṣat v. 4. Bei uns hat ECKHART gesagt, »man sol got suchen mit vergezzenheit und mit unsinnen«: wobei letzteres auch etymologisch das Upanischadwort vollkommen wiedergibt.

[629] 34 santatāya mit S etc.; C sattatāya.

35 Das uddham āghātanam, oben Anschlagen, ist eine schöne altindische Metapher, gehört zu den Gleichnissen der ruti und Smṛti wie ūrdhvaṃ gacchati nach oben gehn, ūrdhvasrotās der nach oben Strömende, ūrdhvaretās dessen Same nach oben schlägt, d.h. über die Welt hinaus, der drüben wurzelt, ūrdhvamūlas; gegen hundert Belegstellen in Colonel JACOBS Upaniṣadvākyako as, Bombay 1891, s.v. ūrdhvādi. Hier folge nur ein Beispiel aus der Bṛhadāraṇyakā IV 48 (BÖHTLINGKS Text IV 4 11 ist verderbt, cf. die indischen Ausgaben):

Aṇuḥ panthā vitataḥ purāṇo,

māṃ spṛṣṭo 'nuvitto mayaiva:

tena dhīrā api yanti brahmavidaḥ,

svargaṃ lokam ita ūrdhvā vimuktāḥ.

Gotamo selbst hat Bild und Begriff nach seiner Weise angewandt, in der 53. Rede der Mittleren Sammlung, wo der unterwiesene, heranreifende Jünger, dem bebrüteten noch in der Eischale eingeschlossenen Küchlein verglichen, allmählich sich entwickelt, erwächst, heil wird, »ja bis oben an die Verschalung gelangt ist«, ap' uccaṇḍatāya samāpanno, fähig zur Durchbrechung, fähig zur Erwachung, fähig die unvergleichliche Sicherheit zu finden. – Vergl. hier noch ein anderes, aber nicht minder zuständiges Bild SCHOPENHAUERS, Paralipomena § 140 i.f.: » ... es ist die Welt der Endlichkeit, des Leidens und des Todes. Was in ihr und aus ihr ist muß enden und sterben. Allein was nicht aus ihr ist und nicht aus ihr sein will durchzuckt sie mit Allgewalt wie ein Blitz, der nach oben schlägt, und kennt dann weder Zeit noch Tod.« Auch BRUNO, am Ende seiner Widmung des Hauptwerkes al proprio spirto, hat ebenso den Stempel vom flammenden Durchschlag geprägt:

At mage sublimeis tentet natura recessus,

Nam tangente Deo fervidus ignis eris.

Es ist der Durchbruch, auf den wir im Grunde jeden Illuministen und Lichtbringer als attadīpo und dīpankaro zunächst sich vorbereiten sehn, nachdem er bei sich angeklopft hat, mit der Frage:

Du Erdengeist, kennst du die Macht,

Was eine Menschenbrust vermag?

Ich breche durch. Nach dieser Nacht

Was kümmert mich ein neuer Tag.

36 Aus einem solchen oder solchen der acht Urstände, die da sämtlich auf mehr oder minder haltlosem adhyāropas oder einer μεταβασις εις αλλο γενος beruhn, sind die vielgeschäftigen Untersuchungen der gewöhnlichen Priester und Büßer vor- und nachgotamidischer Zeiten und leider auch der meisten hellenischen Denker sowie endlich aller unserer Pastoralphilosophen und Psychologiekanoniker herzuleiten.

37 sato sattassa mit S, C etc. zu lesen.

38 Dieses Selbst ist der sthūlabhuk caturātmā, der Grobes genießende vierfache Ātmā, in der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat mit am Anfang überliefert. Von ARISTOTELES als vegetative Seele oder Lebenskraft sehr schön beschrieben, De anima II 4.

39 Ist der sūkṣmabhuk caturātmā, der Feines genießende u.s.w., l.c.; der νους, oder wenn man will der λογος.

40 Vergl. Kaṭhopaniṣat 6 5 yathādar e tathātmani, s.v.a. das Leuchten und Wiederleuchten der eigenen Natur ECKHARTS, ed. JOSTES p. 2.

[630] 41 Vergl. die vedischen Nachweise hierzu Mittlere Sammlung, Anm. 210. – ECKHART sagt: »di sel ist aller dinge stat und sie hat selb chein stat.« Es ist nach Überwindung der Raum- und Zeit(Bewußtsein)-Sphäre die Aufhebung der Kausalität: eine fernere Staffel auf dem Wege zur Erwachung; aber eben nur Staffel, zur Übung taugliche Vorstufe, nichts weiter, wie l.c. dargetan und 490 als unzulänglich verworfen, nach gotamidischer Erkenntnis.

42 Mit S hier immer yaṃ tvaṃ ... tam ahaṃ zu lesen. – Die vier zuletzt angegebenen Stufen stellen die Weltseele in immer höherer Betrachtung dar, nach der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat neuntem Abschnitt, ja schon nach der Kaṭhopaniṣat III 15 als a abdamaspar amarūpam. Nb noch das wundervoll entsprechende Stück aus der Bṛhadāraṇyakā IV 4 2, wo der arūpajñaḥ erklärt wird, mit dem Ende ekībhavati, na vijānātīty āhuḥ.

43 Besser mit S zu lesen paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hotīti.

44 Diese hier vorgebrachten zweiundsechzig Urstände scheinen die Grundlagen all der verschiedenen Ansichten und Lehren über die Welt u.s.w., wie ruti und Smṛti sie geben, in einem großen Rahmen zusammenzufassen; die Satzung Gotamos kann endlich als die dreiundsechzigste und letzte gezählt werden, nach Sabhiyos Annahme von dreiundsechzig Asketenmeistern in v. 538 der Bruchstücke der Reden. Eine ebenso einteilende Reihenzahl ist auch sonst noch überliefert: bei den Jainās als die kosmologischen triṣaṣṭi alākāpuruṣās, im Vāyupurāṇam 26 28 als die kosmogonischen varṇās:

nānāvarṇāḥ svarā divyam

ādyaṃ, tacca tadakṣaraṃ:

tasmāt triṣaṣṭivarṇā vai

akāraprabhavāḥ smṛtāḥ.

ROBERT L'ORANGE freilich hat von einem höheren Standpunkte die zweiundsechzig gegebenen Ansichten als »alle in Zeit und Raum möglichen diṭṭī« betrachten mögen.

45 Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast, Gedenken. – Mit S besser phussā phussā zu lesen.

46 Mit S, C etc. sukhumacchiddakena zu lesen, auch besser udakarahadam und dann sabbe p'ete.

47 na naṃ dakkhinti mit S und C. – Das hier gegebene, vollständig ausgeführte Gleichnis spielt auf die Bṛhadāraṇyakā IV 3 41 an: yathāmraṃ bandhanāt pramucyeta, evam evāyaṃ ārīrādi; wie denn auch der in dieser Upanischad alsbald folgende Vergleich mit dem Karren in derselben Weise von Gotamo auf sich selbst angewandt und ausgeführt worden ist, gegen Ende des zweiten Teils unserer 16. Rede. Eben die vollkommene Ausführung der Gleichnisse ist, nach der 27. Rede der Mittleren Sammlung, Merkmal des Meisters. Mit den letzten Worten aber von der Sichtbarkeit nur des Leibes u.s.w. hat Gotamo die urasketentümliche Anrede jener Vorgänger anklingen lassen, die schon nach der Ṛksaṃhitā X 136 3 von sich gesagt hatten:

arīred asmākaṃ yūyaṃ

martāso abhi pa yatha:

die Leiber nur an unserstatt,

ihr Erdensöhne, seht ihr da.

48 Vergl. Mittlere Sammlung S. 360: dann S. 919 u. 922 mit der Variante »zehntausendfach«; ib. 900 »hunderttausendfach«. – Im Mahāvastu I 40 dafür trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ, i.e. trimilliograndimilliarium universum. – Zu brahmajālam =[631] brāhmaṇajālam nb schon Atharvasaṃhitā X 5 1-2 brahmayogas gegenüber kṣatrayogas. Ein Hinweis in LANMANS Ausgabe von WHITNEYS Kommentar etc., Harvard Oriental Series VIII 580.

Wie oben »Priesternetz« mit als gemeinsamer Titel angegeben ist, hat bei uns einmal ähnlich ein alemannischer Dichter des fünfzehnten Jahrhunderts für seine zusammenfassende Darstellung aller Stände und ihrer Ansichten und Gepflogenheiten den Titel »Des Teufels Netz« gewählt. – Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 206 i.f., desgl. 787.

49 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 53.

50 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5473.

51 Zu Nāthaputto cf. Bruchstücke der Reden Anm. 779 i.f.

52 S hat das ältere padiko erhalten.

53 Mit S einmal.

54 So S.

55 Obige Frage und Antwort, eine gebräuchliche Wendung bei uns, taucht im Mahāvastu III 47f. als versaṃskṛtisierter Brocken wieder auf: pṛcchema vayaṃ kiṃcid eva prade am sacet me āyuṣmān Ānando 'vakā aṃ karoti pra navyākaraṇāye + pṛcch' āyuṣmaṃ Kā yapa yad ākāṃkṣasi, rutvā pravedayisyāmi: wobei letztere Zugabe unser sutvā vedissāmi darstellen soll, aus der 114. Rede der Mittleren Sammlung aufgefangen; in der siamesischen Ausgabe, der bisher allein brauchbaren, Seite 434 zu finden.

56 Mit S, C etc. sūdā.

57 evam eva mit S.

58 Mit S 'pi.

59 Mit S, C etc. yathā katham.. vyākariṃsu.

60 Mit S, C etc. avocam.

61 S hier vā ti pāṭho dissati.

62 labujam, lakucam = likucam, cukrā. – Mango und Tamarinde sind nach Geschmack und Wirkung entgegengesetzt.

63 anikujjento zu lesen. S hat anikkujjento.

64 Vergl. die vedischen sieben unteren Welten, aufgezählt bei DEUSSEN, Allgemeine Geschichte der Philosophie I 2: Die Philosophie der Upanishad's, S. 196.

65 Zum abschließenden Gleichnisse cf. Bruchstücke der Reden Anm. 1040. – Die richtige Textfassung passim in TRENCKNERS Majjhimamkāyo p. 517f. – Sehr fein hat einst ROBERT L'ORANGE eine Stelle über Makkhali Gosālo, nach OLDENBERGS Buddha (in der 4. Auflage S. 199), näher erklärt: »Wie von allen gewebten Gewändern, die es gibt, ein hären Gewand das schlechteste heißt – ein hären Gewand, ihr Jünger, ist in der Kälte (dem Leben) kalt, in der Hitze (dem Tode) heiß, von schmutziger Farbe (in sich selbst unrein), schlecht riechend (anderen anstößig), rauh anzufühlen (grob ausgedacht: seicht, rationalistisch, jedem Unverständigen, der selber dazu neigt, verständlich) – so, ihr Jünger, heißt von jeglichen Lehren der anderen Asketen und Brahmanen des Makkhali Lehre die schlechteste.« Vielleicht nicht mit Unrecht hatte L'ORANGE die Lehre von der Unfreiheit des Willens wie bei Gosālo bei SCHOPENHAUER alsbald erkannt und verworfen. Und zwar in folgender Weise. »Ich verstehe ja vollkommen deutlich«, sagte er, »was ihr eigentlich meint: ›Wir können zehnmal sagen, ich will anders sein, es hilft doch nichts, wir bleiben wie wir sind!‹ Ja, ganz recht: ich kann zehnmal sagen, ich will ans andere Ufer, ich kann doch nicht: das Wasser hat eben keine Balken. Da gilt es eben ein Floß zu bauen: attūpanāyiko dhammo, eine das Selbst nach oben führende Eigenschaft. ›Woraus aber das Floß bauen?‹ Nun,[632] aus den Stoffen, die hier um dich herumliegen: die allbekannten Tugenden und guten Eigenschaften. ›Wie aber bauen? Und wie den richtigen Kurs finden, nachher?‹ Fürs erste sind die denkbar ausführlichsten Vorschriften vorhanden, und fürs zweite eine so genaue Karte, sankhalikhitam brahmacariyam, daß auf ihr jedes Riff, jede Insel u.s.w. angegeben ist. – Und wenn man die ersten Riffe und Inseln gefunden hat, nach Vorhersage, soll man dann nicht Vertrauen bekommen zur Karte, avecca pasādo? – Wer hat rechtbehalten, Kolumbus oder die Gelehrten? Und selbst wenn wir wie er ins Ungewisse steuern müßten, was aber, wie eben gesagt, nicht der Fall ist: haben wir hier etwas zu verlieren in dieser schauerlichen Öde, in diesem Schmutz, in diesem Elend, in diesem brennenden Schmerz? – Die Freiheit des Willens ist genau so ein Unsinn wie die Gebundenheit des Willens, der Determinismus: die Wahrheit liegt aber hier wie überall zwischen den beiden antā: seyyathāpi ein Verschuldeter; kann der einfach sagen ›Ich will schuldenfrei sein‹ und ist es dann auch? Oder ist er anderseits für ewig gezwungen in dieser Lage zu verharren? Wer in aller Welt hindert ihn durch Entsagung und angestrengte Arbeit sich nach und nach zu befreien? – Wie schnell, hängt ganz und gar von seinem Fleiß ab.« Die Gleichnisse, von welchen L'ORANGE hier gesprochen, werden wir später kennenlernen, pariyāyena.

66 Vergl. Mittlere Sammlung S. 410.

67 Mit S, C etc. sakkā mahārāja zu lesen.

68 Knecht und Diener: d.i. das Verhältnis zum König als Lehnherrn, dem alle vier Stände, Krieger, Priester, Bürger und Bauern, als Steuerzahler unterworfen, im übrigen durchaus frei galten, nach der weisen Proportion vom Goldenen Schnitte schon angewandt im modernen Begriffe; daher denn ein so ausgezeichneter Augenzeuge und Beobachter wie MEGASTHENES die damals bestandene allgemeine Freiheit, die noch hundert Jahre später unter Asoko für jeden in seiner Art so trefflich geregelt war, dem griechischen Frondienst gegenüber gepriesen, »eben auch dies als ein Großes im Lande der Inder« bewundert hat: ειναι δε και τοδε μεγα εν τη Ινδων γη, παντας Ινδους ειναι ελευϑερους, ουδε τινα δουλον ειναι Ινδον, von ARRIAN überliefert, Indica § 10. Vergl. noch besonders die Anm. 164 zur fünften, im lauteren Mittel binnenpolitischen Rede.

69 rāsivaḍḍhako Schatzvermehrer: der nämlich durch Steuerabgaben das königliche Einkommen mehrt; Landbesitzer z.B. haben 1/12-1/6 des jährlichen Ertrages abzuliefern, Manus VII 130. – Vergl. Anm. 158.

70 So mit S etc.

71 Mit eben dieser Gedankenfolge hat Asoko seine vorletzte Felseninschrift abgeschlossen, wo sramarati unsere beiden Hauptbegriffe im Stempel vortrefflich wiedergibt, Ṣāhbāzgarhī Zeile 12: »Alles kann zu Freude werden bei freudigem Fleiß: denn der taugt für diese Welt und für jene Welt.« Hierher gehört weiterhin des Königs Wort: Tato ubhayasa ladhaṃ bhoti, cf. Mittlere Sammlung, Anm. 480.

72 Mit S nihatapaccāmitto zu lesen.

73 Das altvedische Gleichnis nach der Ṛksaṃhitā X 136, 5 vom muni, vātasyā vo vāyoḥ sakhā, als Windesroß, der Lüfte Freund, ist hier übernommen, weitergeführt und zu Ende gebracht. Vergl. ferner noch Mittlere Sammlung Anm. 367.

74 Dem Gleichnisse von der Begierde als Schuldenlast ist ein anderes von den Begierden als Darlehen beigeordnet, in der Mittleren Sammlung S. 400 im einzelnen ausgeführt. Beide geben so zu sagen die Oberstimme zum wohlbekannten Lemurenchor an:

Es war auf kurze Zeit geborgt;

Der Gläubiger sind so viele.

[633] Die zweifelhafte Landstraße ist, wie ROBERT L'ORANGE bemerkt hat, bei den Soūfi wiederzufinden, z.B. in THOLUCKS Blüthensammlung S. 141.

75 Vergl. Mittlere Sammlung S. 888.

76 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 419.

77 Im Sāṃkhyam wiederzufinden, Kapilabhāṣyam III 7: Mātāpitṛjaṃ sthūlaṃ prāyàsa, itaranna tathā.

79 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 111; Anm. 159. – Die iddhividhā mit ihren acht hier einzeln angegebenen Wirkungen ist, wie so viel aus dem alten yaugajñānam, auch in das Sāṃkhyam übergegangen, schon Kārikā 45, als ai varyād avighātaḥ mit der noch genau zutreffenden Erklärung etad ai varyam aṣṭaguṇam aṇimādiyuktam, und schließt dann unserem Texte gemäß, yāva brahmalokā pi kāyena vasaṃ vatteti, mit ebendieser achten magischen Wirkensart ab: brāhmādiṣu sthāneṣvai varyaṃ na vihanyate. Die Kommentatoren freilich haben das nicht mehr recht verstanden, Radeblumen daraus gemacht, wie Gauḍapādas im bhāṣyam 23 zeigt. Diese durchaus asketische Wunderkraft war aber längst in der Ṛksaṃhitā X 136 begeistert verkündet, wo zumal in der 4. Strophe eine gewisse Wirkensart wie oben vorgeführt ist:

Aṃtarikṣeṇa patati

vi vā rūpāvacāka at,

munir, devasya devasya

saukṛtyāya sakhā hitaḥ.

Gotamo hat die Wunderkraft in anariyā iddhi und ariyā iddhi eingeteilt, in unheilige Macht und heilige Macht: zu ersterer gehören alle angegebenen Mirakel, letztere ist Herrschaft über das eigene Herz und vollkommener Gleichmut den Dingen gegenüber. Cf. die Nachweise in den Liedern der Mönche, Anm. 375.

80 Der Paukenschall, bherisaddo, desgl. im übertragenen Sinne bei Asoko: bherīghoso aho dhaṃmaghoso, auf der vierten Felseninschrift, Girnār Zeile 3. Die sogleich folgenden vimānadasaṇā ca hastidasaṇā ca agikhaṃdhāni ca, sowie »andere himmlische Bilder«, añāni ca divyāni rūpāni, sind ganz ebenso aus den Reden ihm wohlbekannte Gleichnisse und Gegenstände, die der König dem Volke, wie er sagt, eben jetzt bei seiner Wallfahrt hat aufweisen lassen, ta aja dhaṃmacaraṇena dasayitpā janaṃ. – Wallfahrt ist hier wie zuweilen bei uns, z.B. in »Erdewallen«, nur im höheren Sinne als rechter Wandel zu betrachten; die konkrete Wallfahrt ist dhammayātrā, auf der achten Felseninschrift, cf. Mittlere Sammlung Anm. 533, von Asoko freilich geistig verklärt.

Ähnlich in den yogischen Upanischaden die bherīmṛdanga ankhanādās, wie z.B. in der Haṃsopaniṣat im 8. Stück.

81 So auch Mittlere Sammlung S. 576f.; vergl. ibid. 116. – Zur Herzenskunde nb die Nachweise in den Bruchstücken der Reden, Anm. 474. Das früheste geschichtliche Gegenstück bei uns hat ATHANASIOS in seiner Lebensbeschreibung des Archasketen ANTONIOS, p. 113 der Ausgabe Augsburg 1611, erhalten, wo er nach eigener Anschauung berichtet: και γαρ και τουτο ην μεγα της ασκησεως του Αντωνιου, ότι (καϑα προειπον) χαρισμα διακρισεως πνευματων εχων, επεγινωσκεν αυτων τα κινηματα και προς ό τις αυτων ειχε την σπουδην και την ὁρμην, τουτο ουκ ηγνοει, κτλ. Es erinnert zugleich an die Spiegelkunst, von der später, in der Einleitung zur elften Rede, im Gespräch mit Kevaṭṭo, gehandelt wird.

82 Vergl. Mittlere Sammlung S. 962; auch Bruchstücke der Reden Anm. 678.

83 vītisañcarante zu lesen; vergl. RHYS DAVIDS, Dialogues of the Buddha p. 92 n. 2. [634] Zum Gleichnis vom Hause cf. Lieder der Mönche v. 183-184 nebst Anmerkung; und damit noch Faust v. 11604:

Wer hat das Haus so schlecht gebaut?

84 Der Heilige als Träger der Welt, insofern er nämlich der Traumerwachte, Alleigene, kevalī geworden, ist bereits im letzten Ṛkmaṇḍalam mit sieghafter Gewißheit ausgesprochen, im 136. Liede, wo der Muni oder Denker sich selbst als durchzuckenden Blitz, ke ī, erkennt, der das Feuer trägt, das Ganze (viṣaṃ ist alte Korruptel für vi vaṃ, auch in v. 7), beide Welten trägt, der als Blitz dieses Licht genannt wird, ke īdaṃ jyotir ucyate: daher denn sogar ein so volkstümlicher Text wie das Dhammapadam diese Vedenstelle vom Muni als Träger beider Welten zur Stütze genommen und angebracht hat, v. 269, yo munāti ubho loke munī tena pavuccati. Zur Begründung dieser Ansicht nach den Gesetzen der Erkenntnislehre dient die Antwort, die Kevaṭṭo von Gotamo erhält, am Ende der II. Rede.

85 Mit S imasmā ca pana mahārāja sandiṭṭhikā sāmaññaphalā aññamādi. – Vergl. Asoko auf seiner neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 4: ayaṃ tu mahāphale maṃgale ya dhaṃmamaṃgale. Mit noch genauerem Anklang an Gotamos Topus, idam pi kho sāmaññaphalam, diesen berühmtesten der ganzen Längeren Sammlung an der entsprechenden Stelle in Ṣāhbāzgarhī, Mansehra und Kālsī vom Könige wiederholt: iyaṃ cu kho mahāphale ye dhaṃmamaṃgale.

86 Mit S yo 'ham bhante.

87 Mit S yo tvam.

88 Mit S yev' assa āsane. – Khato zeigt das vorige anumoditvā als Glosse an.

89 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 280.

90 tayā zu lesen, wie im Brahmāyusuttam, MN No. 91.

91 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5476. – Die sieben Juwelen sind aus der Ṛksaṃhitā VI, Anfang des vorletzten Liedes, überkommen; cf. die Erklärung in der Bṛhaddevatā, ed. MACDONELL 5 123:

Cakraṃ ratho maṇir bhāryā

bhūmir a vo gajas tathā:

etāni sapta ratnāni

sarveṣāṃ cakravartinām.

Man findet hier fünf unserer Juwelen wörtlich erhalten, während der beste Bürger und der beste Staatsmann als bester Boden(verwalter) und bester Wagen(lenker) noch auf den älteren Zustand hinweisen. Der Topus vom Bürger als bester Boden, gṛhastha ucyate reṣṭhaḥ, ist in der Mittleren Sammlung S. 760 behandelt.

92 Mit S und C besser āgaccheyyātha, manasikareyyātha, und dann vusitamānī zu lesen; mit C yeva kho pana bho ayam Ambaṭṭho māṇavo.

93 Mit S pāpito, wie Mittlere Sammlung No. 80 und No. 99.

94 Vergl. den Sakyerprinzen Daṇḍapāṇi und seinen standesgemäßen Spazierstock, in der Einleitung zur 18. Rede der Mittleren Sammlung. – Mit S, C etc. Sakyakumārā zu lesen.

95 laṭukikā mit S, C etc. wie Majjhimanikāyo No. 66; hierher werden auch Asokos gelāṭe gehören, »Singwachteln«, von gai geṣṇādi, deren sich der König auf seiner fünften Säuleninschrift, gleichwie dann der Fledermäuse, Eichhörnchen, der »Mangonager«, wie er diese nennt, und all der anderen harmlosen wilden und zahmen Tiere als [635] Schützer mit väterlichen, bis einzeln genau vorsorgenden Bestimmungen warm angenommen hat. Zu den Mangonagern cf. Bruchstücke der Reden, Anm. 443.

96 Mit S, C etc. na arahat' āyasmā Ambaṭṭho.

97 Kaṇho, der altvedische Kṛṣṇas. Vergl. Krischnas Weltengang, München 1905.

98 Okkāko, oder mit S Ukkāko, ist der vedische Urkönig, schon im Ṛk und Atharvan bekannt, ein Aikṣvākas und somit auch der Ahnherr des Königs Da arathas; welcher letztere dann später wiederum genau ebenso seinen geliebten ältesten Sohn Rāmas in die Verbannung schickt: unsere Sage von Okkāko gibt also nun die gleichentwickelte Vorgeschichte zum Rāmāyaṇam an. Nach den Raghuiden ist denn auch Gotamos Sohn Rāhulo, i.e. Rāghulas, genannt; cf. Bruchstücke der Reden Anm. 335. – Vergl. ib. Anm. zu v. 302; zu v. 685 über der Sakyer Gebiet.

99 pabbajjāpesi mit C.

100 Die sakkische Eiche, ākas, Tectona grandis, ist noch immer der schönste Baum des Himālayo. – Zur Eiche am Ufer des Sees cf. Lieder der Mönche Anm. 1149 i.f., – Die Namen der vier Söhne sind recht unsicher, desgl. im Mahāvaṃso und sonst auch im Mahāvastu, anders angegeben. Für Ukkāmukho spricht die jihvā vaivasvatī, Bruckstücke der Reden Anm. 1022.

101 Es sind, indischen Verhältnissen gemäß, Töchter vom selben Vater aber von einer anderen Mutter gemeint, Halbschwestern; vergl. oben die Lieblingsgattin. Ähnliche Heiraten im alten Hellas und Latium; später die Sobrinenehe. – Die sagenhaft erzählte Vermählung der Sakyer wird übrigens dem jungen Priester auf Grundlage der einst ṛgvedischen Yama + Yamī-Hochzeit mit leicht andeutendem Humor vorgetragen; wovon allerdings das grobschlächtig scholastische Gefasel des Kommentars (nebenbei: von ALBRECHT WEBER in dessen Indischen Streifen I 235-224 trefflich übersetzt) keine Ahnung verrät.

Der sambhedo oben im Texte gilt sphuṭane, ist bei Wiedergabe dieser Stelle auch noch im Mon durch lüm-ā, d.i. zerstören-hin, übersetzt, nach P.W. SCHMIDT, Buch des Rāǵāwaṇ, Sitzungsber. der phil.-hist. Klasse der kais. Akad. d. Wissensch. Wien, 151. Bd. 3 Abh. p. 40f.

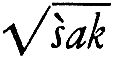

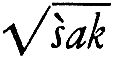

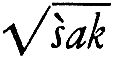

102 Der Name Sakko und Sakyo stammt zugleich von  vermögen ab: die Sakyer, usprünglich s.v.a. Optimates, dann nom. pr. der gens. – Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 429 und 321. Die neuerlich von FLEET im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 auf Grund einer tausend Jahre späteren rührseligen Legende versuchte Umdeutung des Namens u.s.w. könnte als harmlose Spielerei gelten, a play to please the million, wenn unsere alten Urkunden dabei nicht allzu willkürlich verdreht und verstellt wären. – Nb noch unsere Quercus Robur, ital. bloß róvere genannt, wie DE LORENZO fein bemerkt, und auch daher das berühmte Geschlecht eines GIULIO II DELLA ROVERE.

vermögen ab: die Sakyer, usprünglich s.v.a. Optimates, dann nom. pr. der gens. – Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 429 und 321. Die neuerlich von FLEET im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 auf Grund einer tausend Jahre späteren rührseligen Legende versuchte Umdeutung des Namens u.s.w. könnte als harmlose Spielerei gelten, a play to please the million, wenn unsere alten Urkunden dabei nicht allzu willkürlich verdreht und verstellt wären. – Nb noch unsere Quercus Robur, ital. bloß róvere genannt, wie DE LORENZO fein bemerkt, und auch daher das berühmte Geschlecht eines GIULIO II DELLA ROVERE.

103 Mit S, C etc. Kaṇhaṃ nāma.

104 Mit S pavyāhāsi. Kṛṣnas pflegt mit Vorliebe laut aufzulachen; vergl. Krischnas Weltengang l.c. passim.

105 Mit S, C etc. Gotamo.

106 Mit S asmiṃ vacane.

107 Mit S, C etc. akāmā pi.

108 Zum feineren Verständnisse auch dieser nur innen vernehmbaren Geisterstimme dient v. 986 der Bruchstücke der Reden nebst Anmerkung; über die Drohung handelt ib. 984 der letzte Absatz. – Der unsichtbar sichtbar zu Häupten schwebende Geist im Dienste der Wahrheit ist übrigens, von außen betrachtet, bloß ein [636] Hypergeion oder adbhutam der satyakriyā, während sie selbst und ihre eigentliche Wirkensart zumal in der 86. Rede der Mittleren Sammlung wundervoll anschaulich dargestellt ist: nicht minder gewaltig als bei uns einmal TACITUS dergleichen Orakelworte einer geistigen Botschaft mit ehernen glühenden Hammerschlägen der Erinnerung eingeprägt hat: nam culpa quam poena tempore prior, emendari quam peccare posterius est.

109 Mit S uḷāro ca so; dann auch mit C etc. brahmamante.

110 Maddharūpī, wie auch S hat, s.v.a. Wunderschön.

111 Mit S N'eva re mayhaṃ dāsiputto, C re ayam mayham etc.

112 khurappo, der geschweifte Dolch, scharf wie ein Schermesser, auch jetzt noch getragen, rechts im Gürtel, an welchem khaḍgas, khaggo, der richtige gladius, links hängt. – Nebenbei sei hier bemerkt, daß ersterer heute khukri heißt und man für letzteres, das kurze Schwert, oft khang' an nordbengalischen Orten hören kann, bis nach Nepāl, der uralten, übrigens immer noch klassischen Heimstätte des auch von Asoko beschützten Schwerthorns; woher ich es dem Klange nach behalten und überliefert habe, Bruchstücke der Reden, Anm. zu v. 75: obschon dies nur in einer De anāgarī und nicht in der Devanāgarī zulässig ist, wo freilich khaḍgaḥ allein durchgeht.

113 Vergl. den kräftigen Regenzauber in der Ṛksaṃhitā X 98 10 um die neunundneunzigtausend himmlischen Regenladungen.

114 Bei der allmonatlichen Opferspende und Feier zum treuen Gedächtnis an Väter und Vorfahren. Eine ältere Stufe solcher wohl bei jedem der Völker je bodenständigen Sitte findet man als Ahnengabe zur Abwehr gespenstiger Umtriebe in OLDENBERGS freilich mehr feuilletonistischer Religion des Veda S. 553-556 vortrefflich dargestellt.

115 Nach der richtigen Auslegung der Ṛksaṃhitā X, 109, wo die Priesterfrau zurückgewiesen wird, mit der echt überlieferten Begründung in v. 3:

tathā rāṣṭraṃ gupitaṃ kṣatriyasya:

so kann das Reich gesichert sein dem Krieger.

116 bhassapuṭena mit S zu lesen. Vergl. Manus IX, 236-239.

117 paramanihīnatappatto älter und feiner mit S zu lesen. – Zum folgenden Spruche und der anschließenden Auslegung cf. Mittlere Sammlung, 53. Rede; auch die Chāndogyā VII.: Skandaḥ-Sanatkumāras.

118 Es folgen nun im Text alle die entsprechenden Hauptstücke der ersten und zweiten Rede: oben von hier an nur nach den Hauptteilen wiederholt. – Der Beginn ist noch im Divyāvadānam p. 504 i.f. erhalten: ...loka utpannas tathāgato 'rhan saṃyaksaṃ buddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ āstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān.

119 Dieser berühmte Topus ist, wie schon SENART bemerkt hat, im Mahāvastu III 50 teilweise erhalten; es heißt da, freilich nach etwas drunter und drüber Hörensagen überliefert: saṃbādho punar ayaṃ gṛhāvāso rajasām āvāso, abhyavakā aṃ pravrajyā. taṃ na labhyaṃ agāram adhyāvasantena ekāntasaṃlikhitam ekāntamanavadyaṃ pari uddhaṃ ekāntaparyavadātaṃ brahmacaryaṃ carituṃ. yannūnāhaṃ agārasyānagāriyaṃ pravrajeyaṃ. Sogleich aber bricht nun, ähnlich wie ib. II 117, das kurze Stück ab.

120 khārividham zu lesen.

121 Aus den vier Weltgegenden, oder auch nur: aus den Weltgegenden, heißt soviel als: von überall her; di ābhis, di āsu, dikṣu in ruti und Smṛti, desgleichen bei Asoko auf seiner letzten Säuleninschrift, Delhi-Sivālik (II) Zeile 6, hida ceva disāsu ca: »hier sowohl als überall.«

[637] 122 Vergl. Mittlere Sammlung, 24. Rede gegen Ende. – Der König sitzt bei der Rechtsprechung, umgeben von seinen Räten und Priestern, verhüllten Hauptes auf dem Richterstuhl um unversucht von irgendwie trügender Miene sein Erkenntnis zu bilden, Urteil zu fällen, dharmāsanam adhiṣṭhāya saṃvītāngaḥ (Komm. ācchāditadeho 'nanyamanā, pracchāditāngo 'vaguṇṭhita irā) kāryadar anam ārabhet: Manusaṃhitā 8 23. Er zeigt also insofern dem beratenden Priester kein vollkommenes Vertrauen.

123 So mit S.

124 Mit S rājamahāmatto.

125 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288.

126 Wie Theragāthā 842 noch suci-maṃsūpasecanam zu lesen.

127 Zu veṭhakanatao cf. das verwandte, aber in anderer Richtung entwickelte nantakam, Mittlere Sammlung Anm. 146. – Vergl. die nachasokischen Reliefe, in Sāñci, Barāhat, Amarāvati u.a.O., obzwar da, wie bei den Griechen, die Darstellung des nackten geschmeidigen Körpers bevorzugt wird. Im täglichen Leben ist die Bekleidung der indischen Frau heute noch wie damals der hellenischen ungemein ähnlich: faltenreiche Schleier und Gewänder, die je nach dem Stande nur an Farbe und Feinheit der Gewebe, Linnen, Seide, zarter Kaschmir, sich unterscheiden, überall aber einen unverkennbar erlesenen Formensinn finden lassen, Stapelplätze wie Bombay oder Kalkutta natürlich mehrenteils ausgenommen.

128 Mit S ukkhittapalighāsu.

129 Mit S sodhissāmīti, – Die ganze Wendung ist in das Mahāvastu III 55 übergegangen; aber, merkwürdig genug, mit einer anders entsprechenden Ellipse: yasya punaḥ syāt mayi kāṃkṣā vicikitsā vā, so pra naṃ pṛcchatu, ahaṃ pra nasya vyākaraṇena. Es folgt alsbald ein weiterer vernakulierter Brocken, dharmyā kathayā saṃdar ayitvā samādāpayitvādi, und die Überlieferung ist wieder zu Ende.

130 Lies samannesi. atha kho Ambaṭṭhassa māṇavassa etad ahosi: Samannāgato kho samaṇo etc.; vergl. Mittlere Sammlung Anm. 263. – Nb auch Bruchstücke der Reden Anm. 1022.

131 paṇḍitakā, bahussutakā, tevijjakā zu lesen.

132 Mit S Atha kho zu lesen.

134 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 258; auch Divyāvadānam p. 294.

135 bhavantaṃ mit S.

136 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 281. Ebenso mit S dann khalu bho immer zu lesen.

137 Zum accessorischen Begriffe der Tugend, wie Gotamo ihn als schlechthin selbstverständlich betrachtet, cf. die I. Rede oben S. 5 und 11; Bruchstücke der Reden Anm. 898. Das dort nachgewiesene gotamidische Merkwort sīlavā hoti no ca sīlamayo hat unser ECKHART identisch wiedergegeben, ed. JOSTES p. 92: »Man soll Tugend üben, nicht besitzen.« Und er fügt dann erklärend hinzu: »Das ist Vollkommenheit der Tugend, daß der Mensch ledig steh' der Tugend.« Auch PLATON hat diese tiefe Erkenntnis ausgesprochen, ουκ ουσιας οντος του αγαϑου, Rep. VI gegen Ende, p. 509. Mit feiner Empirie hat zumal ARISTOTELES das Verhältnis richtig angedeutet, indem er die αρετη εν πλειοσι darstellt, Topik V I 4. Natürlich ist hier wie dort Tugend immer = tüchtig sein, pariyāyena. Vergl. noch Mittlere Sammlung No. 47.

138 Anspielung auf das bekannte Dogma der Jainās vom ehedem getanen Bösen, das nur in bitterer Kasteiung abgebüßt werden kann: vergl. Mittlere Sammlung 780.

[638] 139 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 283.

140 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 284.

141 Mit siṇh. Mss bahū-d-eva manussā zu lesen. Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 258.

142 Die letzten Worte Soṇadaṇḍos an die Priester enthalten einen arthāntaranyāsas, eine Anspielung auf den berühmten dritten Vers des Puruṣasūktam, Eingang:

Etāvān asya mahimā,

ato jyāyāṃ ca pūruṣaḥ.

143 api puṭaṃsenāpi ti zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 884.

144 adisvā va samaṇaṃ besser mit S.

145 etad eva bahulam mit S.

146 Cf. zu abbhunnāmetvā einen gleichen kausativen Gebrauch bei Asoko, Anm. 152.

147 S hat recht gut pūjam paggaṇhantānam: es wird pūgam zu lesen sein; cf. den ähnlichen Topus gaṇam pariharati, e.g. Majjhimanikāyo vol. I p. 165, passim.

148 Von dem hier in den Hauptzügen überlieferten vedischen Priestertypus mit den beiden vornehmlichen Merkmalen bahussuto ca kalyāṇavākkaraṇo ca spricht ebenso Asoko auf seiner 12. Felseninschrift, Girnār-Zeile 7: savapāsaṃdā bahusrutā ca asu kalāṇāgamā ca asu; wie denn auch das vorangehende aṃñamaṃñasa dhaṃmaṃ sruṇāru ca sususera ca unserem folgenden sahadhammena paṭivacanaṃ karoti gleich ist. – Was Gotamo unter bahussuto eigentlich verstanden hat, im höheren Sinne, lehrt v. 1027 der Lieder der Mönche nebst Anmerkung.

149 Diese gegenseitigen Doppelbegriffe hat ebenso auch Asoko als die letzterreichbaren, nicht weiter zu vereinfachenden beiden Haupteigenschaften aller Religion, sit venia verbo, zu Anfang seiner kurzen, prachtvollen siebenten Felseninschrift als sayamo = sīlam und bhāvasudhi = paññā aufgestellt und aus ihnen dann am Ende »Erkenntlichkeit und Rechtschaffenheit als immer gültig« weiter abgeleitet. Aber noch genauer hat der König sich schon gegen Schluß der letzten Säuleninschrift unserem obigen Wortlaut angeschlossen: »eben durch zwei Arten«, duvehi yeva ākālehi, sagt er am Delhi-Sivālik (II) Zeile 8, sei da die rechte Förderung der Menschen gefördert worden, dhaṃmaniyamena ca nijhatiyā ca, »durch rechte Tugend und durch tiefe Einsicht.«

150 Nebst vielen anderen kommt auch dieser Topus noch in der späten Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā teilweise recht gut erhalten vor, im Anfang des dritten Kapitels: na ca tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā imāṃ prajñāpāramitām udgṛhṇato dhārayato vācayataḥ paryavāpnuvataḥ pravartayamānasyār aṇyagatasya vā vṛkṣamūlagatasya vā ūnyāgāragatasya vā abhyavakā agatasya vā, dann pathi gatasya vā utpathagatasya vā aṭavīgatasya vā mahāsamudragatasya vā, und dergleichen mehr, bhayaṃ vā bhaviṣyati, etc.

151 bhavantaṃ Gotamaṃ mit S zu lesen.

152 Zum Konjunktiv in futurer Bedeutung abbhunnameyyam cf. Asokos schön entsprechendes abhyuṃnāmayehaṃ, das Futurkausativ in konjunktiver Bedeutung abhyunnāmayiṣyam, auf der letzten Säuleninschrift, Delhi-Sivālik VII I 19, nebst BÜHLERS Anmerkung Epigraphia Indica II 273.

153 chattam mit S zu lesen. – Dieser Schirm dürfte soṇadaṇḍakam, an goldenem Stabe zu tragen, eine besondere, nur hohen Adeligen zukommende Auszeichnung, und daher Soṇadaṇḍo, »Der Goldstabene«, Ehrenname gewesen sein: wie Kanakadaṇḍas ebenso für Kṛṣṇas als königlichen Gebieter, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 270. Cf. auch oben Anm. 94.

154 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 978.

[639] 155 So S: tam ete bhavantam bho Gotamaṃ etc.

156 Vergl. No. 4, S. 78-80.

157 Vergl. Asokos innigen Gedenkspruch zu dieser Stelle, im Anfang der siebenten Säuleninschrift: Esa me huthā:

Atikaṃtaṃ ca aṃtalaṃ

h'evaṃ ichisu lājāne:

kathaṃ jane anulupāyā

dhaṃmavaḍhiyā vaḍheyā ti.

158 Einen solchen gänzlichen Steuererlaß hat Asoko dem Dorfe Luṃmini allerdings gegeben, Inschrift von Paḍeria Zeile 4: wo ubalike kaṭe unserem balim uddharati bestens entspricht, und zwar als udbalikas, im echt kaiserlich schönen piyadassischen Lapidarstil.

159 Mit S dassukhilam, i.e. dasyukhilam; cf. cetokhilam, Majjhimanikāyo No. 16. – Zu dasyus noch Vāyupurāṇam 49 54 dasyavaḥ santi, mlecchajātyādi.

160 teva mit S.

161 ye pana mit S.

162 tesaṃ rājā Mahāvijito mit S.

163 bho so mit S.

164 viharanti mit S. – Wie Asoko dieser Darstellung in seinem Wirken nachgefolgt ist, zeigt er auf der 13. Felseninschrift, wo er als Eroberer und Herrscher von ganz Indien bis über die Grenzen der Erben ALEXANDERS sich zu erkennen gibt, ohne aber so ungeheuerer Macht irgend eigentlichen Wert beizumessen, es sei denn um für das Rechte zu sorgen, das Rechte vorzukehren, sich und seine Nachkommen einzig darin zu bestärken, und neben anderen bewundernswerten Dingen nun auch ferner gar schlicht von sich berichtet, Ṣāhbāzgarhī Zeile 7: Ya pi ca aṭavi devanaṃ priyasa [vi]jite bhoti, ta pi anuneti anunij[h]apeti: anutape pi ca p[r]abhave devanaṃ priyasa; vucati teṣa, ki[ṃ]ti: avatrapeyu, na ca haṃñeyasu: »Die aber da als Wilde im Reiche des Königs leben, auch diesen steht er bei und läßt sie unterweisen: denn auch zur Bekehrung hat der König Macht; kundgetan wird ihnen, und zwar was? Zukehren mögen sie sich, und kein Leid soll ihnen geschehn.« – Zu avatrapeyu, anutape, anut[r]ape cf. ottappam, das, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, zu trap vereri gehört als apatrapā apatrapaṇam, d.i. αποτρεπτικη im Sinne einer ταπεινωσις entwickelt, bis zum Kernbegriff unserer mhd. ôtmüete; anunijhapeti von dhyai, oder anunijapeti = anuniñāpeti, anunijā[nā]peti.

165 anuyantā mit S.

166 tapati mit S.

167 Mit S pāṇātipātā pi paṭiviratā etc.; C pāṇātipātā paṭiviratā pi etc.

168 tasmiṃ kho pana mit S. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 378f. Nach einem solchen idiopathischen Vorbilde wie oben hat übrigens Kumārilas in der Mīmāṃsā I 4 3 die citrā fein umgedeutet: cf. COLEBROOKE, Miscellaneous Essays1 I 319f.

169 abhisankhataṃ mit S, C etc.

170 pi kho mit S.

171 Genau nach dieser Darstellung hat Asoko sogleich schon seine erste Felseninschrift eröffnet: Idha na kiṃci jīvaṃ ārabhitpā prajūhitavyaṃ, na ca samājo katavyo. Und alsbald folgt nun die unserem ganzen Stücke so großartig entsprechende, wundersam ergreifende Entwicklung bis zu dem so pi mago na dhuvo. Cf. hier noch Bruchstücke der Reden, Anm. 303. – PLUTARCH, Numa, cap. 8.

[640] 172 Die sechzehn vedischen Erfordernisse zur Feier des sutyam etc., wie e.g. nach dem Aitareyabrāhmaṇam Kap. 16, haben hier eine ähnliche Vergeistigung erfahren wie der ṣoḍa aḥ stotrāṇām in den Bruchstücken der Reden, cf. Anm. zu v. 1123.

173 Auch diesen Ausdruck hat Asoko sich wohl gemerkt und auf der berühmten Bairāter Felseninschrift bejahend wiederholt, Zeile 2-3: keci bhaṃte bhagavatā budhena bhāsite, save se subhāsite vā.

174 uppajjitā ti mit S zu lesen: wodurch ahaṃ/yājetā, wie schon vorher durch vā/vā, zur Glosse wird. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 946.

175 appatthataro besser mit S.

176 Mit S, C etc. nur appao.

177 Ist meisterhaft zusammengefaßt ein echt gotamidischer Hinweis für Kūṭadanto den Priester auf das 117. Lied im letzten Ṛkmaṇḍalam, zumal nach dem Thema der dritten Strophe: sa id bhojo yo gṛhave dadāti. Ebenso hat Gotamo einem anderen Priester gegenüber diese Strophen einmal angewandt, Bruchstücke der Reden v. 102 und 128-130, und dort wieder genau nach dem Ausklange der sechsten Strophe: kevalāgho bhavati kevalādī. Eine solche bis in die feinen, oft nur schwer noch hörbaren einzelnen Unterschiede der ruti reichende Kenntnis zeigt sich bei Gotamo immer wieder am geeigneten Orte; cf. l.c. Anm. 463. Es sind vielfach rhythmische Inversionen mit atichandas.

178 Ein Obdach für die Ordensbrüder aus den vier Weltgegenden, d.i. für jeden Pilger, jeden Mönch; ebenso auch vedisch, oben S. 69, für jeden Asketen oder Priester. Bei Gotamo gilt der vollendete Jünger als bhikkhu cātuddiso »Mönch der vier Weltgegenden«, Anguttaranikāyo V No. 109; auch als cātuddiso naro »Bürger der vier Weltgegenden«, d.i. Bürger in der ganzen Welt, wie Kassapo in den Liedern der Mönche v. 1057 berichtet. Vergl. die an letzterem Orte in der Anmerkung beigezogenen verwandten Begriffe des DIOGENES und des KRATES vom »Weltbürger«. – Wenn von den Ordensbrüdern, der Jüngerschaft schlechthin, gesprochen wird, ist immer stillschweigend »aus den vier Weltgegenden« mitzudenken: wie dies denn auch Asoko auf seiner schönen Inschrift zu Bairāt gezeigt hat, gleich in der ersten Zeile. Später wird dann auf Inschriften ausführlicher und mit stärkerer Betonung, aber eben darum schon weniger großartig, gesagt cāturdi a āryasaṃghaḥ oder cāturdi o bhikṣusaṃghaḥ: cf. die Nachweise Lieder der Mönche l.c. – Unter »ein Obdach errichten« hat man die Stiftung irgendeines geeigneten Aufenthaltortes zu verstehn: Asoko z.B. berichtet, auf der Inschrift von Paḍeria, Zeile 3, er habe ein steinernes Schutzhaus errichten lassen, silāvigaḍ abhī kālāpita; cf. Mittlere Sammlung Anm. 278, zu silāvigaḍ noch das ilāgṛhām auch ilāgṛhaḥ der Smṛti wie e.g. Vāyupurāṇe 45 36. Auf einer anderen Inschrift wieder berichtet Asoko von Felsengrotten, die er in der Umgebung von Gayā für Asketen hatte herrichten lassen: Mittlere Sammlung l.c. Es ist dann im allgemeinen ein jeder Wohnort, vihāro, gemeint, der den aus den vier Weltgegenden herankommenden und alsbald wieder in die vier Weltgegenden dahinwandernden Ordensbrüdern zugänglich gemacht ist: sei es eine Felsenkammer, wie der König sie stiftet, oder auch nur eine Hütte, kuṭī, wie der Bürger sie schenkt, z.B. Lieder der Mönche v. 56; oder aber auch eine größere Klause, ein geräumiges Wohnhaus, ein Saal, eine Halle, eine Terrasse, ein Garten, ein Park, ein Hain, eine Waldung, ein Werder, wie namentlich der reich begüterte Bürger Sudatto, genannt Anāthapiṇḍiko, dergleichen in großartiger Weise für den Meister und die Jünger vorgesehn hat, anderer königlicher, priesterlicher und bürgerlicher Almosenspender zu geschweigen. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 521 und S. 567.

[641] 179 Die abschließenden Worte des nun heilsam bekehrten Priesters spielen fein auf einen bekannnten Spruch aus dem letzten Ṛkmaṇḍalam an, 137 3 und 186 1:

vāta ā vātu bheṣajam.

180 pi mit S, C etc.

181 Vorname Oṭṭhaddhos.

182 Nomen gentile Nāgitos.

183 Mit S, C etc. Oṭṭhaddho pi und janatā bhagavantaṃ dassanāyāti.

184 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 497.

185 Wie hier allgemein von dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya die Rede ist, vom Wahrnehmen himmlischer Erscheinungen, himmlischer Abbilder, d.h., nach den genau eingehenden Ausführungen des Gegenstandes in der 128. Rede der Mittleren Sammlung, vom Anblick der Umrisse: ebenso auch hat Asoko auf seiner 4. Felseninschrift, und zwar mit denselben Worten, darauf hingewiesen, divyāni rūpāni dasayitpā. Vergl. Anm. 80.

186 nu kho mit S, nicht pana.

187 So mit S; desgl. dann mayā saddhiṃ und auch mit C te dve.

188 Mit S immer na kallaṃ; wird als āṇā mā oder lapis Heraclius durchprobiert.

189 Vergl. Mittlere Sammlung No. 90.

190 'pare hier avagrahisch zu lesen, nach ROBERT L'ORANGE, und dann erst pare. – Zum ganzen Absatz, der gewisse feinere Ordensgepflogenheiten darstellt, cf. der Mittleren Sammlung 103. und 104. Rede; dann auch die 101 ste.

191 Der hier und überall der gotamidischen und, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, jeder echt illuministischen Rede eigentümliche Topus vom Weiterschreiten auf dem Wege, Schritt um Schritt, ist ebenso von Asoko auf seinen Inschriften wiederholt worden, und zwar als paṭipajati Felseninschrift 14, als anupaṭipajati Säuleninschrift 2 und 7 (hier fünfmal), und schon als saṃpaṭipādayati Säuleninschrift 1 und 7; passim, e.g. Dhauli 2 i.f.

192 rajojalladharo mit S, C etc.

193 Zu all diesen Bußübungen cf. die vedischen Nachweise in der Mittleren Sammlung Anm. 275. – Eine dankenswerte Vergleichung verwandter Stellen aus dem Lalitavistaras und ähnlichen Werken hat DUTOIT gegeben, Die duṣkaracaryā etc., Straßburg 1905, doch mit etwas kühnlichen und ernstlichen Verschlimmbesserungen, die das Verständnis erschweren. So könnte z.B. bei sāmākao = mūlakao vielleicht auch an schwarzbraune Rettigwurzeln gedacht werden, keinesfalls aber an die allzu billig bei BÖHTLINGK eingekaufte Hirse, da diese bekanntlich nicht zu den wild wachsenden Pflanzen gehört, von denen jene Büßer strengster Observanz ihr Leben fristen.

Die kommentariellen Küster und Kirchmeier geben uns bei dergleichen Dingen wie sonst ihre gewohnten zuverlässigen Aufschlüsse nach der Regel: Je je, seggt dei Bur, denn weit hei nicks mihr.

194 avyābajjham zu lesen.

195 karuṇā- und dann muditācittam nach L'ORANGE zu lesen. – Zu dem hier dargestellten brahmavihāro, der heiligen Heimkehr in Liebe, Erbarmen und Freude, cf. Bruchstücke der Reden v. 151 und Anmerkung. Auch der Kommentar, den L'ORANGE dazu gegeben, wird das Verständnis erleichtern. Er sagte: »Die erste Regung zum Besseren zeigt sich in dem augenblicklichen Mitleid beim Anblick eines bemitleidenswerten Wesens. Es ist das die gröbste Reizung des moralischen Nerven, daher nur [642] ganz Stumpfe darauf nicht reagieren. Man spricht von einem ›menschlichen Rühren‹ bei Tyrannen usw. – die Weiber –. Es ist, glaube ich, ein Sichrühren des innersten Gewissens, und die dadurch bewirkte Tat ein Tribut, eine Abfindung der inneren Stimme. Nennt man aber die dauernde, uninteressierte Hingabe an andere Moral, so fängt sie, glaube ich, mit der mettā, dem Wohlwollen, der Philanthropie, deren meist nur die Männer fähig sind, an. Dieses uninteressierte, nicht bloß natürliche, d.h. tierische, Wohlwollen erstreckt sich zunächst auf die eigenen Angehörigen, und sein Merkmal ist Ausübung auch wenn der Sohn z.B. ›aus der Art schlägt‹. Dies Wohlwollen sickert dann immer mehr durch, bis es zuletzt keinen innerlichen Unter schied mehr kennt zwischen nichtfremd und fremd, bis es keinen ›Feind‹ mehr aus seinem gocaro ausschließt, bis es die ganze Welt in abstracto mit Wohlwollen betrachtet. Steigt nun ein Mensch höher, so, daß er eine gewisse Leidlosigkeit erlangt und zugleich das dauernde, fortwährende Leiden aller Wesen erkennt, so wird sich in ihm ein dauerndes Erbarmen (karuṇā, SCHOPENHAUERS Mitleid ist bloß anukampā) mit allen Wesen einnisten. Steigt er noch höher, und erkennt die Möglichkeit der Rettung für jedes Wesen, so wird die Freude, muditā, eintreten. So wenigstens denke ich mir die ersten Anfänge der lokuttaradhammā brahmavihārā.«

Die vierte und letzte Stufe des brahmavihāro, der Gleichmut oder das unbewegte Gemüt, ist hier nicht genannt: wohl aber, wie sonst, gegen Ende der 13. Rede.

196 Ganz im gleichen Ton, dukkaraṃ sāmaññam, mit einem ebensolchen »Gemeinplatz« am Anfang, hat Asoko seine fünfte Felseninschrift eröffnet, kalāṇaṃ dukaraṃ, Girnār Zeile 1. Den Ausdruck pakati, Gemeinplatz, gebraucht er als pakitī auf der zweiten iddāpurer Felseninschrift gegen Ende, I Zeile 12, II 19, III 9. Vergl. noch die schöne Beglaubigung unserer pakati schon durch MEGASTHENES in dessen wörtlicher Umschreibung des Ausspruchs, angegeben Mittlere Sammlung Anm. 205.

197 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 406 Anm.; MERSWIN sagt Mistlache. Dasselbe, aber freilich ganz anders, besagt der akusmatische Ausspruch: Τι δε αληϑεστατον λεγεται; ότι πονηροι οἱ ανϑρωποι, von IAMBLICHOS in seinem pythagorischen Leben Kap. 18 überliefert.

198 yadidam adhivimutti mit S.

199 no ca suññāgāre nadatīti noch mit S. – Zu sīhanādaṃ nadati cf. Bruchstücke der Reden, Anm. 1015; auch im Mahāvastu III 55 erhalten: osiṃhanādaṃ nadāmi.

200 Mit S Tatra mam aññataro te sabrahmacārī Nigrodho nāma paribbājako adhijegucche pañham pucchi.

201 Zur folgenden richtigen Textfassung cf. Bruchstücke der Reden Anm. 5471. Der Topus ist in das zweite Divyāvadānam, p. 49, übergegangen: labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam, und im neunzehnten, p. 281, weiter ergänzt: careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam.

202 Zum Titel dieses Stückes cf. der Mittleren Sammlung II. Rede, auch Lieder der Mönche v. 177 und Anm.; zur früheren Lebensgeschichte des Nackten Büßers Kassapo dessen Begegnung mit Bakkulo, Mittlere Sammlung Nr. 124. – Die ekavūpakaṭṭhā ist prabhutvam der gotamidischen Nachfolger, durchaus; wenn auch bei bakkulischen Geistern schärfer geprägt, denen zumal der Nashornstempel aus den Bruchstücken der Reden zukommt. Wie kräftig diese Erkenntnis bis in das spätere Vaipulyam erhalten war, zeigt z.B. Divyāvadānam p. 294, wo eben der echte ekacārī khaḍgaviṣāṇakalpaḥ gleich von Anfang an genau überliefert ist, zeigt ferner die Kunde von unserem Bakkulo auch im chinesischen Kanon, BEALS Catena p. 378. Nb noch Bruchstücke der Reden, Anm. 5473: da endlich geht das so schwer lösbare diogeneische [643] und dann makarische Exempel σπουδαζειν λανϑανειν ανϑρωπους urasketentümlich auf.

203 Mittlere Sammlung Anm. 158.

204 surākathaṃ mit S; vergl. Anm. 7. Zum ganzen Topus noch Mittlere Sammlung Anm. 171; auch unseres VINTLER Blumen der Tugend, v. 8576/9:

So sol man mit narren eben

alzeit von narrenwerch reden:

wan chainem narren gevellet nicht,

wann man von weishait mit im spricht.

205 Der altvedische Glaube an die Zauberkraft überlegener Geister ist bekanntlich neuerdings bei uns unter dem Titel Hypnose und Suggestion wieder zu Ansehn gekommen; und zwar auf zwei Doppelgebieten, auf dem der Pathologie und der Therapie, sowie auf dem des Somnambulismus und des Spiritismus, mit der bequemen Spaltung in subjektives und objektives Ego: freilich bei oft noch gröberer, wilderer Spekulation als in den Traumgebilden unserer Vorfahren.

206 Mit S yo imesaṃ dhammānaṃ sukusalo ti. bhagavā bhante kusalo, bhagavā pakataññū abhisaññānirodhassa.

207 Mit S ādito va nesam; C ādito va tesam.

208 Mit S besser uppajjati pi, nirujjhati pi.

209 Mit S ayam pi sikkhā ti bhagavā avoca, passim.

210 ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā mit S.

211 Mit S yan nūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisankhareyyan ti. Dann so na ceva ceteti na ca abhisankharoti. – Eine Zusammenfassung der wichtigen zur Unterscheidung gehörigen Stellen aus der Mittleren Sammlung habe ich in den Süddeutschen Monatsheften, Februar 1906, versucht. In gleicher Bedeutung ist sankhāro noch im Tārkyam nachzuweisen: saṃskāramātrajanyaṃ jñānaṃ smṛtiḥ, so Tarkasaṃgra hasūtram 34. Im Mahāyānam ist übrigens diese ganze Art der Betrachtung bis zur letzterreichbaren Stufe der Aussicht wiedergegeben und endlich phantasmasophisch reflektiert, zumal in der Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā, wo schon in den ersten Abschnitten viele Stellen unseren Text behandeln und entwickeln, auch formal dieselben Wendungen gebrauchen, wie tat kiṃ manyase oder tena hi ṛṇu sādhu ca manasikuru u.s.w., u.s.w., während alsbald immer tiefere Fragen zur Sprache kommen, z.B. der tathāgato als apratiṣṭhitamānaso, der bodhisatto als asaktatāyāṃ ikṣate und sa nirvāṇam api na manyate erklärt wird, ed. RĀJENDRALĀLAMITRA p. 37, 18, 9; 16, 34: gute Belege für die streckenweise vortreffliche Überlieferung.

212 Mit S. api nu kho te. – Zum gegebenen Stempel cf. Mittlere Sammlung Anm. 504 i.f.; auch Bruchstücke der Reden v. 1115.

213 Mit S ekañ ceva nu kho. Zur Sache: Mittlere Sammlung S. 430.

214 iminā pi kho etam zu lesen; C iminā kho etam, S ca kho.

215 Vergl. Anm. 38; dann Anm. 39.

216 Vergl. Anm. 42 s.v. arūpajñaḥ. – Die drei Urstände oder selbstentwickelten Phasen, formhaft, geisthaft, unkörperlich, findet man bei ECKHART angegeben als Obsein aller Leiblichkeit, Entfremden aller Bildlichkeit und bloßes Verstehn ohne Mittel, ed. JOSTES p. 23.

217 Mit genauer Kenntnis und Anwendung obiger Stelle hat Asoko ebenso auch schon seine erste Säuleninschrift auf gleicher Grundlage begonnen, Mathia Zeile 2-3: ...aṃnata agāya dhaṃmakāmatāya, agāya palīkhāya, agāya susūsāya, agena bhayena, agena[644] usāhena; dasselbe dann auf den Felseninschriften dreimal wiederholt, cf. Mittlere Sammlung Anm. 173 und Lieder der Nonnen Anm. 517. – Zur Sache noch Mittlere Sammlung S. 792.

Für Begriff und Bedeutung der Geduld ist v. 188/189 der Bruchstücke der Reden nebst Anmerkung wichtig. Vergl. auch später Harṣacaritam, ed. Bombay 1897 p. 12:

kṣamā hi mūlaṃ sarvatapasām:

Geduld ist Wurzel aller Büßerschaft.

218 bhavam Poṭṭhapādo mit S, C etc.

219 viññū puriso mit S; zum topischen subhāsitam, das Asoko wiederholt, cf. Anm. 173. – Die Gründe der Ablehnung dünkelkluger Lehren sind vielleicht nie tiefer gesehn und aufgewiesen worden als in der 75. Rede der Mittleren Sammlung.

220 hatthisāri: hatthāroho cf. Mittlere Sammlung No. 51 im Anf.

221 te paribbājakā mit S.

222 dhammaniyāmataṃ mit S, viermal; ebenso besser dhammaṭṭhitataṃ. Vergl. Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 134.

223 Api ca pana mit S, passim.

224 sampajānathā ti S, C etc. sic passim.

225 Vergl. Mittlere Sammlung S. 588; zur Erklärung von pāṭihāriyam etc. ib. Anm. 150. – Die Antwort Poṭṭhapādos ist mit S zu lesen.

226 Zur janapadakalyāṇī des Gleichnisses cf. die konkrete Avantisundarī, in der Karpūramañjarī, I II, u.a.m.

227 majjho mit S.

228 Die hier bis zum letzten Grade durchgeführte Lehre vom Verlieren der Selbstentwickelung ist auf den Begriff von der Auflösung der Persönlichkeit gegründet, des sakkāyanirodho; cf. Bruchstücke der Reden, Anm. zu v. 231. Der kāyo oder Leib stellt nämlich zunächst die äußere Person dar: er ist aber zugleich der Ausdruck ihrer Natur und Eigentümlichkeit in geistiger Entwickelung, nach indischer Ansicht, wie ROBERT L'ORANGE richtig erkannt hat: vergl. BÖHTLINGK-ROTH Wörterbuch1 s.v. kāyao II No. 7. Die Entäußerung von aller natürlichen, eigentümlichen Beschränkung ist nun die Auflösung der Persönlichkeit bis zu den höchsten Geistesgraden; oder mit den Worten Meister ECKHARTS: Die Vermögenheit des Wesens ist, daß es sonder Persönlichkeit ist: ed. JOSTES p. 15. Die Auflösung der Persönlichkeit und Selbstentwickelung im letzten Grade kann also nur einer aller Fähigkeiten vollkommen mächtig gewordenen Persönlichkeit gelingen, die jede umschränkende Hemmung oder Verwickelung abgestreift (vergl. Anm. 277), auch das zarteste Vermeinen überwunden (Bruchstücke der Reden v. 588 Anm. gegen Ende), die unverbrüchliche, durchaus reine Armut errungen hat (Mittlere Sammlung 121. Rede). Vorstufen hierzu sind die aṭṭha vimokhā, aṭṭha abhibhāyatanāni, dasa kasiṇāyatanāni: die acht Freiungen, acht Grade der Überwindung, zehn Orte der Allheit, Mittlere Sammlung 77. Rede S. 568-570, vergl. auch die 137. Rede S. 1009f.: Staffeln, die bei uns erst SCHOPENHAUER in seiner Ästhetik der Kunst neu entdeckt hat; mag auch diese Entdeckung heute noch ziemlich ebenso behandelt werden wie zur Zeit des GALILEI die kopernikanische, die, nebenbei bemerkt, von unserem großen Sternenforscher Āryabhaṭas tausend Jahre früher schon mathematisch bewiesen war. Vergl. noch Anm. 1000 u. 1047.

229 Mit C etc. olāriko v'assa, oder mit S oḷāriko p'assa zu lesen.

230 Mit S so yeva te, dann so yeva me.

231 tasmiṃ samaye zu lesen.

[645] 232 Das Gleichnis führt eine volkstümliche Wendung der Upanischaden aus, z.B. nach der vetā vatarā 4 16; ghṛtāt paraṃ maṇḍam ivātisūkṣmaṃ jñātvā ivaṃ sarvabhūteṣu gūḍham, und dergl. mehr.

233 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 588 nebst Anm. – Eine bei gar fern abkünftiger Entwickelung innig zuständige Erkenntnis hat der so tapfere als zarte GUTIERRE DE CETINA einmal ausgesprochen, in seinem großartigen Lied A la esperanza, gegen Ende:

No se dilate mas nuestra partida,

Que al que se ha de morir, muerte le es vida.

Dagegen beschäftigen sich mit dergl. mehr oder minder faulen und phantastischen Weltansagen, Weltauskünften u.s.w. recht eigentlich als kraulende Traumdeuter all die lokāyatās oder sog. Weltweisen, deren brodelnden Wissensqualm eben Gotamo am Ende der obigen Rede von sich gewiesen hat; und zwar wiederum nicht weniger fein bestimmt als wenn unser divus BERNARDUS gelegentlich von sich sagt: meum non est docere doctores.

234 Erloschen, parinibbuto, ein Ausdruck für das Ende des Heiligen; bei anderen andere Wendungen, wie kālaṃ karoti »die Zeit erfüllen« u.ä.m., vergl. Mittlere Sammlung 1033. Bei uns ein verwandter mhd. Begriff: menschlichez reht begên = sterben, im vollen Umfange des Wortes.

235 Über Subho und seinen Stamm unterrichtet die Anmerkung zu v. 1088 der Bruchstücke der Reden. Er war ein Todeyyer.

236 nivesanam: das wohlbekannte indische Landhaus, mit weiter Veranda, breiter Terrasse, geräumigem Garten; durch ein Wort kaum zu vermitteln, am besten etwa noch durch die spanische ubicacion. – Der begleitende Mönch ähnlich bei SAN FRANCESCO.

237 Dieser Angabe gemäß hat Gotamo selbst sich Wegweiser, Lenker, samādapetā, genannt, in der 107. Rede der Mittleren Sammlung; und wie eben Ānando oben vom unterweisen, lenken der Leute spricht, imaṃ janataṃ samādapayati: geradeso hat Asoko dann gleich auf seiner ersten Säuleninschrift Wort und Begriff ausgezeichnet wiedergegeben, Delhi-Sivālik Zeile 8: alaṃ capalaṃ samādapayitave, »imstande sein, Unbeständige zu lenken.« Die Anwendung dieses vollkräftigen, sonst nur in unseren Texten und da schlechthin als terminus technicus gern gebrauchten samādapayati ist für den königlichen Redner und seine Zeugenschaft ungemein bezeichnend.

238 Was hier unter Unmut, kukkuccam, im weiteren Begriffe zu merken sei, hat mir einmal ROBERT L'ORANGE recht genau erklärt. »Ich weiß jetzt«, sagte er, »was kukkuccam bedeutet: ku-kṛta-ya = Reue, ›hätte ich das doch anders gemacht‹, iti, lippennagende Scham, verzehrende, falsche, selbstsüchtige Reue, verletzte Eitelkeit, drückendes Gefühl (mortification) sich blamiert zu haben – die Kehrseite von uddhaccam, Hochmut, Stolz; die Probe stimmt: der Eitle, Hoffärtige sowohl wie der sich über Blamage Grämende sind Sklaven anderer: wer den Frieden gefunden hat, ist beider Dinge ledig.«

239 vāham zu lesen, wie früher; S und C cāham.

240 Nāḷandā mit S nach Mahāparinibbānasuttam p. 103-106 zu lesen; C immer, wie S hier, Nālandā.

241 So mit S und C.

242 Mit S besser ṭhapesim.

243 Auch mit S und C maṇikā nāma vijjā zu lesen: die Kunst aus dem Spiegel im [646] Wasserbecken wahrzusagen, nach den alltäglichen tausend einzelnen Lebensfratzen. – Vergl. S. 53.

244 idaṃ vuccati mit S. – Vergl. hier Asokos Wort von der Bekehrung, in der Anm. 164. Genau aber in der gleichen geläufigen Ausdrucksweise mit unserem obigen Satze ist idam pajahatha, idam upasampajja viharatha auf der sechsten Säuleninschrift vom Könige wiederholt worden, Delhi-Sivālik Zeile 3: se taṃ apahaṭā, taṃ taṃ dhaṃmavaḍhi pāpovā, d.h., in BÜHLERS schöner Übersetzung: saḥ tad apahṛtya, tāṃ tāṃ dharmavṛddhiṃ prāpnuyāt, Epigraphia Indica II 269. Es ist dieselbe tiefe Erfahrung, der auch DEMOKRIT wiederholten Ausdruck verliehn, so in No. 33 bei DIELS: ή φυσις και ή διδαχη παραπλησιον εστι και γαρ ή διδαχη μεταρυσμοι τον ανϑρωπον, μεταρυσμουσα δε φυσιοποιει: nach anderer, aber ebenso kräftiger Wendung in den Bruchstücken der Reden, Anm. 404; ein schönes Beispiel für das Verhältnis der ursprünglichen Gleichheit der Anschauung und Darstellung zweier Meister, deren einer oben anschlägt oder kulminiert: bei feinerer Betrachtung etwa durch die mantegnische Ma della Vittoria gegenüber der allegrischen Ma di San Francesco viel leicht am besten sich ohne große Mühe verständlich zu machen.

245 Mit S brahmuno h'etam pubbanimittam. – Vorher klingt sehr deutlich Ṛgvedas X 129 i.f. an: Iyaṃ visṛṣṭir yata ābabhūva ... so anga veda, yadi vā na veda. Damals gewiß noch ein alsbald erkannter Auftakt, ist das weitergeführte Motiv später bis nach Tibet etc. populär geworden, unctiori quasi modo loquendi, nach machiavellischer Melodie: Il timor di Dio facilita qualunque impresa ecc. Illuministen natürlich ist der ursprüngliche vedische Ton immer vernehmbar geblieben, so auch z.B. unserem JAKOB BÖHME, wenn er in seinen Drei Prinzipien göttlichen Wesens 4, 8 gar schön sagt: »Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da wirst du ihn nicht finden! Suche ihn in deinem Herzen, im Centro deiner Lebensgeburt: da wirst du ihn finden, u.s.w.« – Zum Dämmerglanze cf. Brahmā jyotsnā tanuḥ, Bhāgavatapurāṇam III 20 39 auch ivas als »Tänzer im Dämmerlicht«, saṃdhyānāṭī, mit den khiḍḍāpādosikā, oben S. 16f. u. Anm. 25.

246 S abhimuñcitvā, wodurch atisitvā auch Anguttare III No. 38 klar wird.

247 Mit S te atīradassiniyā nāvāya tīradassiṃ sakuṇam muñcanti. – Über die Inder als Seefahrer s. Mittlere Sammlung Anm. 267.

248 tathā pakkanto va hoti mit S.

249 Mit S evam eva kho tvam bhikkhu yato yāva brahmalokā pariyesamāno imassa pañhassa veyyākaraṇena ajjhagamā, atha kho mayham eva santike paccāgato.

250 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 1037 Anm. und 1114; zur richtigen echten Form paham = pajaham cf. paheyya = pajaheyya, e.g. Anguttaram IV 5 2. Die kommentariösen Schwulitäten sind in der Mittleren Sammlung, p. XXIX angezeichnet. Dagegen hat Yājñavalkyas den gleichen Standpunkt eingenommen, Bṛhadāraṇyakā III 8; und bei uns ist Meister ECKHART der obigen Erkenntnis auch in der Ausdrucksweise recht nahe gekommen, indem er sagt, »daz die sele in disem obersten bild nie creatur in bekante alz creatur, noch nie inbesaz zeit noch stat: wann in disem bild sein alleu dink got, sa r und s ezz, gůt und boz und klein und groz, di sein all geleich in disem bild«: ed. JOSTES p. 90. Dies Bild ist aber nach p. 89 = »diz oberst lieht«.

251 Ein solches Schauen von Angesicht ist ähnlich von unserem ECKHART u.d.T. »lichtes Anstarren« gepriesen und erklärt worden, wo er Maria Magdalena selig sagen läßt: »Herre, sprich fürbaß, lass' die Unbekannten klaffen«: ed JOSTES p. 62. Es ist unverblümt ein zart westöstliches caniṣṭham.

252 So auch S und C.

[647] 253 Avocumhā kho mayam mit S. Dann: adhivuṭṭhañ ca.

254 ajjhāvasasīti mit S, C etc.

255 Mit S besser micchādiṭṭhikassa. – Vergl. Mittlere Sammlung 836.

256 Kāsi, die wohlbekannte reiche Landschaft der mittleren Gangesebene, mit Benāres; Kosalo im Nordwesten, mit weitem Waldgürtel, prächtigen Waldgehägen zumal bei Sāvatthī und um Sāketam. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1012.

257 visesam mit S, C etc. zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung No. 89 gegen Ende.

258 Mit S osakkantiyā vā u]s]sakkeyya; zu parammukhī cf. parānmukhībhavati. Ein Gleichnis verwandter Art in der Mittleren Sammlung S. 784f. – Vergl. TRENCKNER, Pāli Miscellany p. 60 zur etymologischen Entwickelung von osakkati.

259 Der hier, wie oft in der Mittleren Sammlung, gegebene Topus: Idaṃ vo hitāya, idaṃ vo sukhāya, ist auch wieder bei Asoko zu finden: Idaṃ sādhu, idaṃ katavyaṃ, und zwar ebenso als Ausspruch angewandt, beispielsweise angeführt; so auf der neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 6, und wiederum Zeile 8, desgleichen auf der elften gegen Ende, ib. 3. – Am erstgenannten Orte ist dann maṃgalaṃ āva weiterzulesen: »heilsam ist es um« etc.

260 Mit S ayaṃ kho, passim. – Zur anakoluthen Wendung cf. Bruchstücke der Reden Anm. 7232.

261 kesesu vā gahetvā mit S und dann evam evāham auch mit C, wo vorher die Alternative narakapapāte patantaṃ nebenbei recht annehmbar klingt. – Zu narako cf. Jātakam No. 483, p. 268/9, narako = Sumpf.

262 Lies Manasākhātam; S okatam.

263 Bhāradvājo pi mit S.

264 addhariyā brāhmaṇā-tittiriyā brāhmaṇā, chandokā brāhmaṇā, bavharicā brāhmaṇā zu lesen. Es sind die stets im kurzen Trichord insgesamt überlieferten vielfachen ṛksāmayajurvedinas: die trayīmukhās, traividās, Dreivedenpriester; die je nach ihrem Amt bei der vedischen heiligen Handlung als Altar-und als Opferpriester adhvaryus und hotā, als Sangespriester udgātā und viertens als überwachender Spruchpriester bahvṛcabrahmā angegeben, zusammen den Inbegriff der Priesterschaft ausmachen, wie die ruti sagt, atapathabrāhmaṇam XIII 4, 1, 4, gemäß dem schönen Liede der Ṛksaṃhitā X, 71 i.f.

265 Recht in Beziehung auf maggakkhāyī, Mittlere Sammlung, No. 107 i.f., stehn hier die kollektiven nānāmaggāni gegen nānāmagge vorher; maggāmaggo ist, nebenbei gesagt, als āmreḍitam nach dem Muster gāmā gāmam, TRENCKNERS Pāli Miscellany p. 74 zu erklären. – Vāseṭṭho spricht genau nach der vedischen Überlieferung, z.B. Bṛhaddevatā 2 21:

Adhyāpayannadhīyāno

mantraṃ caivānukīrtayan,

sthānaṃ sālokyaṃ sāyujyam

eteṣām eva gacchati.

Vergl. noch brahmaṇah sāyujyaṃ salokatām āpnoti in der Mahānārāyaṇopaniṣat 12 3 und die weiteren Nachweise bis zur Chāndogyā und Bṛhadāraṇyakā bei JACOB, Upaniṣadvākyako as s.v. salokatā.

266 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288.

267 te va mit S.

268 So besser mit S.

269 Mit S aññe vāpi bahū janā.