Neapel [2]

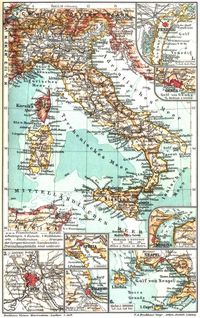

[250] Neāpel (ital. Napoli), bis 1860 Residenzstadt des Königreichs beider Sizilien, jetzt Hauptstadt der ital. Prov. N. (908 qkm, 1905: 1.187.106 E., Kampanien), am Golf von N., in herrlicher Lage westl. vom Vesuv [Karte: Italien I, 6], volkreichste Stadt Italiens, (1901) 563.540 E. (mit den Vororten über 700.000 E.); Hauptstraßen: Toledo (jetzt Via Roma), Strada di Duomo, Corso Garibaldi, Riviera di Chiaja (Spaziergang am Meere); Plätze: Largo della Vittoria, Piazza Umberto I., del Plebiscito, Piazza Dante, Piazza Cavour, Piazza del Mercato (hier Konradin von Hohenstaufen enthauptet); 400 Kirchen und Kapellen, davon am bedeutendsten der Dom (1272-1314 erbaut, dem heil. Januaris geweiht; got. Basilika), Monte Oliveto (seit 1411, mit ehemal. Kloster, dem Zufluchtsorte Torquato Tassos 1588), Sta. Chiava (seit 1310, mit Gräbern des Anjouschen Herrscherhauses), San Domenico Maggiore (seit 1289), San Giovanni a Carbonare (1344 erbaut, mit Denkmal des Königs Ladislaus), San Lorenzo (seit 1266). Kartäuserkloster San Martino (seit 1325), San Francesco da Paola (Nachahmung des Pantheons, 1831 vollendet), Sta Maria del Carmine, Gesù Nuovo (1584) und San Filippo Neri (1592-1619), beide mit Schmuck überladen. Weltliche Gebäude: Porta Capuana (schönes Renaissancetor), fünf Kastelle: Castello Capuano, del Carmine, dell'Ovo, Nuovo, Sant' Elmo (jetzt Militärgefängnis); königl. Schloß (seit 1600), Teatro San Carlo, Municipio, Galleria Umberto I., Palazzo Cuomo (mit Sammlungen des Fürsten Filangieri), La Vicaria (Sitz der Gerichtshöfe). Universität (1224 gestiftet, 1780 reorganisiert, fünf Fakultäten); Ingenieurschule, Tierarzneischule, orient. Institut, astron. Observatorium, Akademie der Wissenschaften, Marineschule; Universitätsbibliothek, Nationalbibliothek, Reichsarchiv; Nationalmuseum (Museo Nazionale, früher Reale Borbonico), eine der ersten Sammlungen der Welt mit den Ausgrabungen von Herculanum und Pompeji; von Weltruf die von A. Dohrn gegründete Zoolog. Station; vorzügliche Wasserleitung aus dem Apennin (seit 1885); die alten Hafenanlagen (Kriegshafen und alter und neuer Handelshafen [s. Beilagen: ⇒ Italien und ⇒ Europa]) neuerdings wesentlich erweitert (Molo Curvilineo). Industrie in Schiffbau, Maschinenbau, Eisengießerei, Glasbrennerei, Baumwoll-, Seiden-, Leinen- und Wollwaren, Handschuhen, Korallen-, Porzellan- und Majolikawaren; Eisenwerk der Firma Armstrong, Mitchell & Ko., Marinearsenal, Geschützgießerei. – N., im Altertum Neapolis, von Cumä aus begründet, blühende griech. Kolonie, seit 290 v. Chr. römisch, 536 durch Belisar byzant., durch Roger II. 1130 den Byzantinern entrissen, teilte seitdem die Geschicke Siziliens (s.d.). – Vgl. Norway (2 Bde., engl., 1901), Rispoli (ital., 1902), Rolfs (»Kunststätte«, 1905).

Brockhaus-1809: Neapel · Neapel und Sicilien · Die Hauptstadt Neapel

Brockhaus-1911: Neapel [3] · Neapel

DamenConvLex-1834: Karoline Marie, Königin von Neapel · Neapel · Theresia, Maria Isabelle, Königin von Neapel · Johanna I., Königin von Neapel · Johanna II., Königin von Neapel · Karoline Annunciata, ehem. Königin von Neapel

Eisler-1912: Staseas aus Neapel · Aischines aus Neapel

Herder-1854: Neapel [2] · Neapel [1]

Meyers-1905: Neapel [2] · Neapel [1] · Neāpel

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum