Armenische Sprache

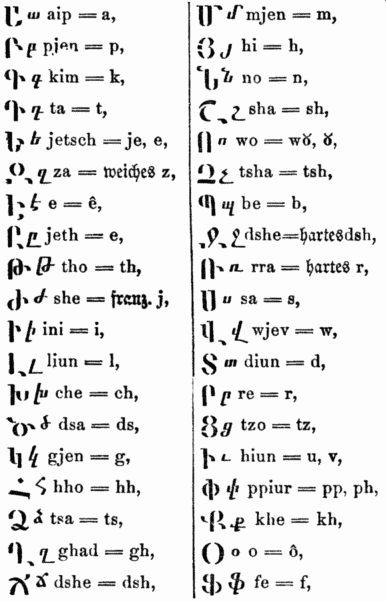

[733] Armenische Sprache, eine alte Hauptsprache, hie zu dem Indo-germanischen Sprachstamm gehört, aber viele fremde Bestandtheile in sich aufgenommen hat. Die Kirchen- u. Büchersprache ist noch die alte; die jetzige Redesprache weicht davon ab u. hat sich nach den Beherrschern des Landes, bes. der Türken, u. dem Handelsverkehr gemodelt. Das Alphabet hat 38 Buchstaben, von denen Mesrob 40636 einführte, die letzten 2 im 12. Jahrh. dazu kamen:

Am Hauptwort wird das Genus gewöhnlich nicht unterschieden; es hat 2 Numeri, Singular u. Plural; außer Nominativ, Genitiv, Dativ, Accusativ, Ablativ, Instrumentalis gibt es noch als besondere Casus den Narrativ u. Circumlativ, welche durch Präfixe gebildet werden; der Vocativ hat keine besondere Form. Die Adjectiva werden declinirt wie die Substantiva, mit letztern verbunden meist gar nicht; von Steigerungsgraden gibt es für die Form nur den Comparativ, der Superlativ wird umschrieben, od. das Adjectiv doppelt gesetzt. Das Verbum zeichnet sich dadurch aus, daß es außer Präsens u. Imperfect noch 2 Aoristi u. 2 Futura hat, die anderen Tempora der klassischen Sprachen werden mit dem Hülfsverbum umschrieben. Die Verba werden nach den Vocalen e, a, u nach 3 Conjugationen getheilt, zu denen ein 4. als Passivum kommt. Die Adverbia sind theils Nominal-, theils Verbalformen; die Conjunctionen werden meist aus Nominibus, bes. aus Pronominen, gebildet; die Präpositionen sind entweder bloße Präfixa, theils Nomina in verschiednen Casus, theils auch andere Partikeln. Der Anfang des Vaterunsers lautet:

lies von der Linken zur Rechten: hair mjer wor hjerkins jes, surp jeghitzi anun khwo; d. h. Vaterunser der in - Himmeln bist, sei heilig Name dein. Grammatiken von Schröter, Amst. 1711; von Aucher, Ven. 1819 u. 1832; von Petermann, Berlin 1837; von Emin, Mosk. 1849; Wörterbücher: Armen.-Franz., Ven. 1812, 2 Bde.; von Aucher, Armen.-Engl., ebd. 1821, 2 Bde.; von Tschaktschak, Armen.-Ital., ebd. 1837; das der Mechitaristen ganz armenisch, ebd. 1836f., 2 Bde.; Armenische Chrestomathie, herausgeg. von Petermann, Berl. 1847, u. von Emin, Mosk. 1850.

Brockhaus-1837: Römische Sprache und Literatur · Spanische Sprache, Literatur und Kunst · Sprache · Griechische Sprache und Literatur · Hebräische Sprache und Literatur · Niederländische Kunst, Literatur, Sprache und Wissenschaft

Brockhaus-1911: Armenische Sprache · Armenische Kirche · Hebräische Sprache · Isländische Sprache und Literatur · Irische Sprache und Literatur · Holländische Sprache und Literatur · Friesische Sprache · Französische Sprache · Flämische Sprache und Literatur · Griechische Sprache · Gotische Sprache · Georgische Sprache · Kroatische Sprache · Koreanische Sprache · Kymrische Sprache · Lettische Sprache · Lateinische Sprache · Japanische Sprache · Italienische Sprache · Javanische Sprache · Katalanische Sprache · Jenische Sprache · Arabische Sprache und Schrift · Angelsächsische Sprache und Literatur · Äthiopische Sprache · Baltische Sprache · Balinesische Sprache · Altnordische Sprache und Literatur · Altbaktrische Sprache · Altpreußische Sprache · Amharische Sprache · Altslawische Sprache · Deutsche Sprache · Dänische Sprache und Literatur · Englische Sprache · Finnische Sprache und Literatur · Estnische Sprache und Literatur · Böhmische Sprache und Literatur · Bengalische Sprache · Bulgarische Sprache · Cornische Sprache · Chinesische Sprache, Schrift und Literatur

Herder-1854: Armenische Sprache und Literatur · Armenische Kirche

Meyers-1905: Armenische Sprache · Armenische Kirche · Armenische Literatur

Pierer-1857: Armenische Mönche u. Klosterfrauen · Armenische Pflaumen · Armenische Kirche · Armenische Literatur

Buchempfehlung

Musset, Alfred de

Gamiani oder zwei tolle Nächte / Rolla

»Fanni war noch jung und unschuldigen Herzens. Ich glaubte daher, sie würde an Gamiani nur mit Entsetzen und Abscheu zurückdenken. Ich überhäufte sie mit Liebe und Zärtlichkeit und erwies ihr verschwenderisch die süßesten und berauschendsten Liebkosungen. Zuweilen tötete ich sie fast in wollüstigen Entzückungen, in der Hoffnung, sie würde fortan von keiner anderen Leidenschaft mehr wissen wollen, als von jener natürlichen, die die beiden Geschlechter in den Wonnen der Sinne und der Seele vereint. Aber ach! ich täuschte mich. Fannis Phantasie war geweckt worden – und zur Höhe dieser Phantasie vermochten alle unsere Liebesfreuden sich nicht zu erheben. Nichts kam in Fannis Augen den Verzückungen ihrer Freundin gleich. Unsere glorreichsten Liebestaten schienen ihr kalte Liebkosungen im Vergleich mit den wilden Rasereien, die sie in jener verhängnisvollen Nacht kennen gelernt hatte.«

72 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum